������ގq

�u�����ƈ⌾�v

�@���́A�����������Ƃ̂��Ƃ��l���⌾���c�����Ƃ���ł���ƍl�����B

1.

�͂��߂�

�@�������Ƒ�������A�ǂ�Ȗ�肪�N���邾�낤���B�߂����C����?����Ƃ����c���ꂽ�C����?�������A����Ȋ���Ƃ͗����Ƀh���h���Ƃ����h���}�`�b�N�ȓW�J���N���邱�Ƃ�����B���ꂪ�u��Y�����v�̖��ł���B����͎�����D���ȃA�j���u���@���������J���Ȃ̂́v�̓o��l�����g���āA��Y�����ɂ��Ď��Ȃ�ɍl���Ă݂邱�Ƃɂ����B

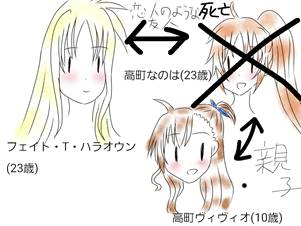

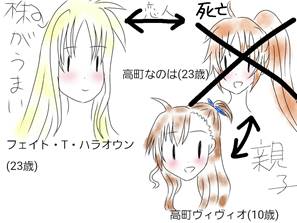

�@��ȓo��l����3�l�ŁA���B���B�I�͂Ȃ̗̂͂{�q�Őe�q�W������B�Ȃ̂͂ƃt�F�C�g�͗��l�ɂ���߂ċ߂��F�l�Ƃ������Ƃɂ��Ă����B�Ȃ͓̂͂��{�l�A���B���B�I�ƃt�F�C�g�̓~�b�h�`���_�i�A�j���ɏo�Ă���s�s�j�̐l�ł���B3�l�͂ƂĂ������ǂ��W�ł���A���B���B�I���t�F�C�g���u�t�F�C�g�}�}�v�ƕ���Ă��邪�A�t�F�C�g�����͕ʂɏZ��ł����Ƃ���B

2.

�����Ƃ�

�@�l�Ԃ��A�����Ă�������ɏ��L���Ă������Y�͎����ƁA�ǂ��Ȃ邾�낤���B�Ƒ�������A���̍��Y�͎p�����Ƃ��ł���B���@��882���ɂ��u�����́A���S�ɂ���ĊJ�n����B�v�Ƃ���A���ʂ��Ƃɂ���āA�����Ă������Y�͉Ƒ��ȂǂɎp����A����𑊑��Ƃ����B����ł��܂����l���u�푊���l�v�A����ł��܂����l�̍��Y�𑊑�����l���u�����l�v�Ɩ@����ł͂����B�����͕K���������K�v�͂Ȃ��A���������邱�Ƃ��\�i���@��915���j�ł���B���������A�������́A�u�⑰�i�c���ꂽ�Ƒ��j�̐����ۏ�̂��߂̐��x�v�ł��邩�炾�B

�@�����l����l�ł������ꍇ�͉������͋N����Ȃ��悤�Ɏv�����A�����l�����ꍇ�A�N�ɂǂꂭ�炢�̈�Y�����������߂Ă��܂����Ƃ�����B�⌾�ȂǂŔ푊���l���A�����̊����ɂ��Ďw�肵�Ă����ꍇ�͈⌾�ɉ����đ������s���邪�A�⌾���Ȃ��ꍇ�͖��@��900���́u�@�葊�����v�ɂ���đ������s����B�������A���̏́u�e���ԁv�̏ꍇ�ł���A�⌾���c���Ȃ�����A���l�Ȃǂɑ������Y���������Ƃ͂Ȃ��i���ʉ��̎ҁF���@��958���̎O�ɂȂ���炦��j�B

���@�葊�����y�ё�P�����̉ہ���P�����c�푊���l�̎q�������J�n�ȑO�Ɏ��S�Ȃǂɂ���đ��������������Ƃ��A���̎҂̎q����P���đ����l�ƂȂ邱�Ɓi���@��887���j�B

|

|

|

�� |

�◯�� |

��P |

|

�q |

1/2 |

1/2 |

1/2 |

�� |

|

���� |

1/3 |

2/3 |

1/3 |

�~ |

|

�Z�� |

1/4 |

3/4 |

0 |

��

���̂݁i��889���3���j |

3.

�⌾�Ƃ�

�@�����W�ŋN���鑈���ł悭����̂��u�⌾�v�̖��ł���B�⌾�Ƃ͖@����ł́u������v�Ƃ������A�u�䂢����v�Ǝ��ɂ���ق��������B�⌾�ɂ���ė^��������Y���u�②�v�Ƃ����A�⌾�҂̈ӎv�݂̂Ő�������P�ƍs�ׂł���B���ꎫ���̈Ӗ��ɂ��u�����̎���̍��Y�̏��u�Ȃǂɂ��Ď��ʑO�Ɍ����c�����Ɓv�ł���i�O�ȓ��@����V���ꎫ�T��l�ł��j�B�܂�A�u�����������Ƃ̍��Y�́�������i�Ƒ��ȊO�̐l�j�Ɂ������n���Ăق����v�Ȃǂ��⌾�ł���B�⌾�͖��@�ɒ�߂�����ɏ]��Ȃ���Ό��͂͐������i���@��960���j�A15�ɂȂ�Έ⌾�����邱�Ƃ��ł���i���@��961���j�B�܂��A�⌾�͂��ł��P�邱�Ƃ��ł��i���@��1022���j�A�O�̈⌾�ƌ�̈⌾�ő���_���o���Ƃ��͌�̈⌾�őO�̈⌾���P�ꂽ�Ƃ݂Ȃ����i���@��1023���j�B�⌾�҂������Ƃɂ͈⌾�����s�����K�v������A�⌾�����s����҂��⌾���s���Ƃ����B�⌾�҂��⌾���s�����w�肷�邱�Ƃ��ł���i���@��1006���j�B�⌾���s��������ꍇ�ɂ����āA���@��1013���Łu�����l�́A�������Y�̏������̑��⌾�̎��s��W����ׂ��s�ׂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�Ƃ��Ă���A�⌾���s���́A�����l���㗝�l�Ƃ݂Ȃ����i���@��1015���j�B���Ƃ��A�⌾���s���iA����j������ꍇ�̈⌾�ŁA�⌾�҂́uA����ɑS�z�̍��Y�𑊑�����v�|�̈⌾���c�����Ƃ���B�⌾�҂�A����̊Ԃ̎q�iB����j�͖@����A�����l�ł��邪�AA����Ƃ����⌾���s��������ȏ�A��Y�����炤���Ƃ͂ł��Ȃ��B���ɁAB����Ɏ؋�������A���̍��ҁiC�j��B����̑������ƂȂ���Y�������������A�R�v���ɂ�������́i�s���Y�̏ꍇ�ł���Γo�L�j�������Ă����Ƃ��Ă��A�����Ƃ��ł��Ȃ��Ɣ���ł͏o����Ă���B

4.

�⌾�ɏ��ĂȂ�?

�@�⌾���s�����������ꍇ�A�o�L�������҂͏����Ƃ��ł��Ȃ��B�o�L�Ƃ͂����������Ȃ̂��낤���B�s���Y�Ȃǂ̍��Y�͕s���Y�o�L�@�Ɋ�Â��āA�o�L���s��Ȃ�����u����͎��̉Ƃł�!!�v�Ƃ������Ƃ͂ł����A�����Α�O���R�v���Ƃ����i���@��177���j�B�ȒP�ɂ����ƁA���L�����ǂ��ɂ��邩?�Ƃ����ؖ��̂悤�Ȃ��̂ł���B�o�L���Ȃ���Ȃ��Ƒ�O�҂Ɂu���̂��́v�Ƃ����咣�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ƃ��A�}���V����X��A��B��C�̏��ŏ��n���ꂽ�Ƃ���B�����Ń}���V����X�̓o�L��A�ɂ������Ƃ���BB�i�o�L�����ҁj��A�i�o�L�`���ҁj�ɑ��āu�o�L�������Ăق����v�Ɛ������邱�Ƃ��ł��A������o�L�������Ƃ����B�������A��O��C���}���V����X���w�������ꍇ�AC�͓o�L�����҂ɂȂ邪�A�o�L��A�̂Ƃ���ɂ��邽�߁A�o�L�̂Ȃ�B��C���o�L����������b�Â��镨�����Ȃ����߁AB�͓o�L�`���҂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B

�@���@��177���ɂ��A�u�o�L������Α�O�҂ɑR���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ��Ă���B�������A���ۂɑR���Ă����ĂȂ���\�Ⴊ�u3.�⌾�Ƃ́v�Ō�����⌾���s���̂���ꍇ�̈⌾�ł���B

5.

�⌾�Ƒ���

�@�u���l�ɑS�z�������Ăق����v�Ƃ����⌾�ŝ��߂�h���}�����h���Ȃǂł͒�Ԃł���悤�Ɏv�����A�ʂ����āu���l�ɑS���Y�𑊑������邱�Ɓv�͉\�Ȃ̂��낤���c�B���L�̂悤�ȊW�ŁA�Ȃ̂͂��u�����̎���̓t�F�C�g�����ɑS�z���Y�𑊑����Ăق����v�ƈ⌾���c���Ă����Ƃ���B���B���B�I�͖{���ɉ��������ł��Ȃ��̂��낤��?

�@�������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���ɗ��l�̂悤�ȗF�l�ł���t�F�C�g�ɑ��������ׂĂ����Ă��܂�����A�⑰�ł��郔�B���B�I�͐������c�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�������A�⌾�҂ł���Ȃ̂͂́u�t�F�C�g�ɑ����������������v�Ǝv���Ă���B���̂��炢��Ȑl���Ƃ��悤�B�����ŏo�Ă���̂��◯���ł���B���Ƃ��A�Ȃ̂͂��c�������Y��6000���~���Ƃ��悤�B�⌾�̂Ƃ���ɂȂ����6000���~�̓t�F�C�g�ɂ������ƂɂȂ�B�������A�����Ȃ�ƍ����Ă��܂��̂��A�Ȃ̂͂̎q�ł��郔�B���B�I���B���B���B�I�ƂȂ̂͂ɂ͐e�q�W�����邵�A�@����A�����l�ƂȂ邱�Ƃ��ł���B����Ȃ̂Ɂc���炦���ɐ������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����獢��c!�ł��A�Ȃ̂͂̓t�F�C�g�ɂ����������c!�����ɂ����킹������@�Ƃ����◯�����g����!�◯�����g���ƂȂ�Ɩ��@�ł͑�1028�����Y������B��1028���ɂ��ƁA�Z��o���ȊO�̑����l���◯���Ƃ��č��Y�����炦��ƋK�肪����Ă���B

��D ���n�����݂̂������l�ł���ꍇ�͔푊���l���Y��3����1

��D �O���Ɍf����ꍇ�ȊO�̏ꍇ�͔푊���l���Y��2����1

�@�܂�A���̏ꍇ�A�t�F�C�g��2����1�ł���3000���~�����炦�A���B���B�I�͎c��3000���~�𑊑����邱�ƂɂȂ�B�u���l�i���l?�j�ɑS�z�����v�͊���Ȃ����A������ƈ��l�ɂ��������Y���������ƂɂȂ��Ă���B�⌾�҂̈ӎv��������Ɣ��f����邱�ƂɂȂ�B

�������A���̒��ɂ͎��̂悤�ȗ�����݂���B�v��A����Ɩ{�Ȃ�B����A������A����̈��l��C�����3�l�������Ƃ���BA�����C����͓��������Ă��邪�AA�����B���@����ł͕v�w�ł���BA���u����̍��Y��C����ɂ��������i�@�葊�����͖{�Ȃɂ�����j�B�v�ƈ⌾���c�����Ƃ���B���̏ꍇ�A�ǂ��Ȃ邾�낤��?���l�ւ̈⌾�́u�����Ǒ��ᔽ�i���@��90���j�v�ɂ�����A�����ƂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B���̎����ɑ��ō��ق́uA����̍��Y�Ő������c��ł����͖̂{�ȂƂ������ނ���A���lC�̂ق��ł���B�v�Ƃ��AA����̐����ۏ���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�C����̕��ł���B�v�Ƃ��A���l�ւ̈⌾�͌����Ǒ��ᔽ�Ƃ͂��Ȃ������i���a61�N�i�I�j��946���F�⌾�����m�F�����������j�B���Ȃ݂ɁA�⌾�Łu���l�Ɉ⑰�N�������������v�Ƃ������ꍇ���A�{�Ȃƒ��N�ʋ��A���l�ƒ��N�������A���l���⌾�҂̍��Y�Ő������c��ł������Ƃ��F�߂���A���l�͈⑰�N�������炤���Ƃ��ł���B�����Ȃǂ̖��@�͌`���d���ł���A�ːЏ�̋L�ڎ҂ɓn�����Ƃ������������邪�A�N���Ȃǂ̎Љ�ۏ�@�͎����d���ł��邽�߁A���l�̂悤�Ȍ��݂̓��ꐶ�v�҂ɔN���͂����ƍl������B���@�ƎЉ�ۏ�@�͎��Ă��镔�������邪�A�����d�����čs���邩?�Ƃ����N�w���Ⴄ�@���ł���Ƃ�����B

�@�ł́A���̏ꍇ�͂ǂ����낤���B�Ȃ̂͂ƃt�F�C�g�͗��l�W�ł���A���B���B�I���܂݁A3�N�ԓ��������Ă���B

�@

�Ȃ̂͂́u�a���i5000���~�j�̓t�F�C�g�ɗ^����v�|�̈⌾���c�����B

�A

�t�F�C�g�͊������܂��̂ŁA5000���~�������a����5���~�ɂȂ����B

�B

�������A�t�F�C�g�͘Q��Ƃł����������߁A5���~������������1���~�ɂȂ��Ă��܂����B

��5���~�̓���

|

�����z�X�e�X�̃o�[ |

|

��w�w�� |

|

�H�� |

|

�a���c5000���~ |

���W�}��

�Ȃ̂͂̎q�ł��郔�B���B�I�̓t�F�C�g�ɑ��A�ԊҐ��������邱�Ƃ��ł��邾�낤��?��L�̕\�ɂ����ăs���N�ŐF�����Ă��镔�����������v�Ƃ����A�`���c���Ă�����͕̂Ԋ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƂȂ��Ă���i���@��121���j�B�܂�A���̎���̏ꍇ�A��w�̊w���H��͎����́u�g�v�ɂ��Ă���Ƃ����邽�߁A�������v�Ɋ܂܂��B��������������v�Ɋ܂܂��Ƃ���Ă���i�唻���a7�N10��26�����W11-1920[92]�j�B�������A�z�X�g�N���u�ȂǂŘQ����Ԃ�ɂ��Ă��������v�Ɋ܂܂ꂸ�A�Ԋ҂���`�����Ȃ��Ƃ��Ă���B

6.

���v�Ȃ��͂Ȃ�

�@�������v�ȊO�ɂ����{�ɂ͗��v�Ɋւ���T�O������B�l�Ԃ��Љ�Ő����Ă������߂Ɂu�_��v�����邱�ƂȂ��Ő����Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��B������������I�Ɂu�_��v���s���Đ����Ă���B��Ԑg�߂Ȃ̂́u�����_��v�ł���B�������A�����Ɨ~�����đ_���Ă������̂���ɓ��邩������Ȃ�!���������ċᖡ�����āu������!�v�Ƃ����B���̂��߂ɁA�����������g���A���������Ƃ̂��Ƃ���������l���Ă����B�������A���̂Ƃ��A�����̐l����u����ς蔄��܂���v�Ƃ���ꂽ��ǂ����낤���B�����ŏo�Ă���̂��M�����v�����s���v�ł���B�ЂƂA����_��̗l�q�����Ă݂����Ǝv���B

�@

����ł���Ȃ̂͂́A100���~�̃V���N�̕z���A����ł���t�F�C�g�ɔ��낤�Ƃ��Ă����B

�A

�t�F�C�g��100���~�ŕz�����߂Ɍ���������ׂ��A��ʔ�Ƃ���50���~���g�����B

�B

�����āA�z�����Ƃ����t�F�C�g�͔��������Ƃɑ�O�҂ɓ]�������悤�Ǝv���Ă����B

�C

�������A����ɂ��A�Ȃ̂͂̓t�F�C�g�ɕz�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

��L�̗���̂Ȃ��ŁA�A�ɂ����镔�����M�����v�Ƃ����A�B�ɂ����镔�������s���v�Ƃ����B���������ڂ�����������ƁA�M�����v�Ƃ͕z����ɓ���邽�߂Ɏg���������i���������邽�߂Ɏg������ʔ�Ȃǁj�̂��Ƃł���A���s���v�Ƃ͔������z���O�҂ɔ������Ƃ��Ɏ�ɓ���͂��̂����i��ɓ]���v�Ȃǂ������j�̂��Ƃ������B���̂悤�ɁA���{�ł͎��ۂɂ��������̗��v�i���M�����v�j�Ƃ܂��g���Ă��Ȃ��������Ɏ�ɓ���͂����������v�i�����s���v�j�̂ӂ��̍l�������݂�����B�s���s�ɂ���đ��Q���������ꍇ�͔����̑ΏۂƂȂ�B

7.

�����`�����Ƒ����`

�@����܂ŁA�������đ����ƈ⌾�ɂ��Ă݂Ă����B�⌾�����邱�Ƃɂ���āA������肪���a�ɍς߂����B�������A�⌾���c�������Ƃɂ��A�܂��Ƒ����ő������N���邱�Ƃ�����̂��܂������ł���B�������A�⌾���c���Ƃ����Ă��@����m��Ȃ��l�Ԃɂ͓���s�ׂł���B���������ł�����?����Ƃ��A�����c���Ȃ��Ƃ����Ȃ���?����ȂƂ��ɏ����Ă����̂��M���ł���B�ŋ߁ATVCM�ȂǂŁu������s�������̐M�����n�߂܂����B�v�Ƃ����̂��悭����B�M���Ƃ́A�ϑ��ҁi�⌾�Ȃǂ̕ۊǂ��˗�����l�j���A����ҁi�⌾�Ȃǂ̕ۊǂ��s���l�j�ɍ��Y�̊Ǘ��⏈���Ȃǂ��˗����A����҂͈ϑ��҂��˗������M���ړI�i�⌾�̎��s�Ȃǁj����v�ҁi�����l�Ȃǁj�ɑ��čs�����Ƃ������B�u�����M����s�v�ȂǂƂ����Ŕ��܂��Ŗڂɂ��邪�A����͋�s������҂ƂȂ�A�⌾�̎��s�Ȃǂ��s���Ă����Ƃ������Ƃ��B�⌾�Ȃǂɂ��ďڂ����킩��Ȃ��l�Ԃɂ͏�����V�X�e����������Ȃ��B

�@�⌾�M�����s�����ۂɈ�Ԃ̃����b�g�͋�s�Ȃǂ̖@�l���⌾���s���ƂȂ邽�߁A�Ƒ������⌾���s�����o�Ă�����������l�Ԃŝ��ߎ����N����ɂ����Ƃ�����B�܂��A�⌾������҂��ۊǂ����Ă���邽�߁A�̂Ă���Ƃ��������Ƃ��Ȃ��A�⌾���m���Ɏ��s�����Ƃ�����_���B�������A���@��1013���ɂ��A�⌾���s��������ꍇ�A�u�����l�́A�������Y�̏������̑��⌾�̎��s��W����ׂ��s�ׂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�Ƃ���A����̂悤�ɍ��҂��݂������̂��������߂����Ƃ��ł��Ȃ��Ă��܂��B�M���ɂ��A����҂��⌾���s���ɂȂ����ꍇ�A�݂������̂��������߂����Ƃ��ł����A���҂��s���ȗ���ɂȂ�\���������Ȃ�悤�Ɏv���B���Ƃ��ẮA�⌾���m���Ɏ��s�����Ƃ����ʂɂ����Ă��M���͗ǂ����@�ł���Ǝv�����A������݂��A�⌾�҂₻�̑��̑����l�̐������x�������҂��݂���������Ԃ��Ă��炦�Ȃ����Ԃ��N����̂͐��`�ɔ����A���݂����悤�Ɏv���B

�@��������A�l�������_�͍ŏ��ɏq�ׂ��悤�Ɂu�����������Ƃ̂��Ƃ��l���⌾���c�����Ƃ���ł���v�Ƃ������Ƃ������B�����l�������R�̍����́u�Ƒ��̌`�݂̍���v�ɒʂ�����̂��炫�Ă���B�l�̈ӎv�����d����A�������͂��̐��̒��Ő����Ă���B�����_����������B�u�����܂�!�v�u����܂�!�v�Ő��藧���Ă���B���퐶�����u�ӎv�v�Ƃ������̂Ő��藧���Ă���̂ł���A�����������A�����Ă���Ԃ����łȂ��A�Ŋ��̍Ō�ɂ��肢�������Ăق����悤�Ɏv���B�������ɁA����ł��܂��Đ������s����Ό��t�������Ȃ��A�����������Ȃ��B���ꂱ���u�ӎv�a�ʁv���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����Ȃ��Ȃ������̈ӎv���ǂ�����Ă��Ȃ��Ă��炤��?���ꂱ�����A�Ŋ��̍Ō�̂��肢�̂��Ȃ������Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�u�ӎv�v���Ŋ��̍Ō�܂ő��d���邱�Ƃ͕K�v���Əq�ׂ��B�@�I�ɂ����{�������@���u�⌾�v�ł���B����Ӗ��A����Ɏc��u�ӎv�̍��Ձv�Ȃ̂�������Ȃ��B

�@����͕ϗe���A�Ƒ��݂̍�����ς���Ă���悤�Ɏv���B�u���̂Ȃ���v���ɂ��Ă������@�ł����A��900��4���Ŕo�q���S���̎q�Ƒ������������ɂȂ鎞�ゾ�B���̏�ǂނƁu���̂Ȃ��肾�����Ƒ��łȂ��v�Ƃ������Ƃ������Ă����B���̂悤�ɁA�Ƒ��݂̍�����ς�鎞��A���͂���Ƒ��݂̍���ɂ��āA�͂��܂����l�݂̍���ɂ��čl���Ă���B����A�Ȃ��u�����J���Ȃ̂́v�V���[�Y�̓o��l�������|�[�g�ɏo������?����́A�Ƒ��ƁA���l�݂̍���������Ă��ꂽ�A�j���ł���Ǝ����v��������ł���B�{�q�ł����āA�ӂ���̃}�}�Ő��������Ă������Ƃ͖{���Ƀ_���Ȃ��ƂȂ̂��낤���B�ِ�����`���Z���������̒��ł��邩�炱���A��������h�ł͂��邪�A�Љ�F�߂Ă������Ƒ��݂̍���ł���悤�Ɏv���B�����ƁA�j���̕v�w�̎q�ǂ��Ƃ͈�������Ƃ������Ă��炦�邾�낤�B

���l�݂̍�����A�����悤�Ɏv���B�����̗��l������邱�Ƃ����̎Љ�ɂ͂܂��܂��K�v�ł���悤�Ɏv���B���͈ȑO�A����Șb�������Ƃ�����B�u���l�̍Ŋ����Ŏ��Ȃ������\�c�B�v�Ȃ�āA�߂������ƂȂ̂��낤�B���̃J�b�v���͓����J�b�v���ł������B�u�����v�Ƃ������Ƃ����łȂ��A�Ό���������A����Ă��炦�Ȃ��̂��낤���B�����Ă��铮���ł����A�Ŋ����Ŏ�邱�Ƃ͂ł��邵�A���ꂱ���F�l�ł���l���Ŏ��ꍇ�����邩������Ȃ��B�����āA���̘b�ɂ͂����ЂƂA�߂������Ƃ��������B��i����Y�͂��炤���Ƃ��ł��Ȃ������A�Ƃ����������B�S���Ȃ������l�́A�c��������ɂ����ƁA�����̐������i����i�j������Ăق����������낤�B�����ƁA���Ȃ����Ăق����Ǝv�����낤�B���������l�̑��肾�������肽���Ǝv���B

�⌾�͍��Y�������̎v���Ƃ���ɕ����Ă��炤�_�ł͂Ȃ��A�����̐��������A��ȒN���Ɏ���Ă��炤�_�Ȃ̂�������Ȃ��\�c�B

8.

�܂Ƃ�

�@���������āA���͎����������Ƃ̂��Ƃ��l���⌾���c�����Ƃ���ł���ƍl����B�����̎���́A���������́u�G�S�v�ł͂Ȃ��A�c���ꂽ����̂��߂ɂ��\�c�B

�y�Q�l�����Ȃǁz

�E�w�|�P�b�g�Z�@�@����29�N�x�Łx�@�ҏW��\�R�����A�R���F�M�@�L��t�@2016�N�@���@�̍���

�E�w���@�T�@��4�Ł@�����E�������_�x�@���c�M���@������w�o�ʼn�@2016�N�@122�A123�A442�A443��

�E�w���@�W�@����Ł@�e���E�����x�@���c�M���@������w�o�ʼn�@2014�N�@

�E�w���@�T�_�B�@�����_�@��2�Łx�@��䌒���@�L��t�@2005�N�@98�A99��

�E�w���@����S�I�T�@�����E�����@��7�Łx�@�������j�A���_���O�l�ҁ@�L��t�@2015�N�@26��

�E�w���@����S�I�V�@�e���E�����x�@����I�q�A�呺�֎u�ҁ@�L��t�@2015�N�@150�A178��

�E�M������z�[���y�[�W�@�u�M���̂����݁vhttp://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/trust01_01.html�@

�E���@���������J���Ȃ̂̓V���[�Y�c�C���X�g�͂��ׂĎ���ł�!

�n�Әa��

�P���_

�@�⌾���쐬���邱�ƁA�܂���������ۂɈ⌾�ɉ����čs�����Ƃ��`�������ׂ��ł���B

�Q�͂��߂�

�@��L�̂悤�Ȍ��_�Ɏ��������R�͂R����B

�@�P�A���݂̓��{�ł͑����̍ۂ̑�������������ɂ������Ă̐l�I�R�X�g�����܂�ɂ������A�܂������̑����ɂ��g���u�������炷���߁B

�@�Q�A�@�Œ�߂�ꂽ�@�葊�����ł́A�{�l�̈ӂɉ���Ȃ��������ɂȂ肩�˂Ȃ����߁A�⌾�҂ɂ��͂�����Ƃ����ӎv�ő����������肷�邽�߁B

�@�R�A�⌾���c���ۂɁA�Ƒ���ւ��̂���l�ԊW�����ߒ������ƂŁA�����������Ă��邤���ɂ��ׂ����ƁA����ł��܂��Ă���̂��Ƃ��l���邢���@��ɂȂ邽�߁B

�R���������̌���ƌ���

�@���݂̓��{�ɂ����āA�����̍ۂɋN���鑊�������͒��⎖������P�����A�R�������͖�Q�猏����A���S�Ґ��̖�P���ɂ̂ڂ�l�X�������Ɋւ��đ����Ă���B�܂����݉����Ă��Ȃ����̂��܂߂���̉��{���̐����ɂȂ�B�����ł͑����������N����̂��A���̌����������������Č��Ă����B

�@�܂���߂́A���������̌����̂قƂ�ǂ��߂�u�����v�̖�肪��������B���Ƃ��Ă����͐l�̐��i��ς��Ă��܂��قNj��낵�����̂ł���A�����Ȃ����͂�����B����Ȃ������������Y�̏ꍇ�A�푊���l�ŕ�����ƂȂ�Ƃ��ꂼ��̗~�ɂ���đ������N���邱�Ƃ�����B�����������ł��邱�Ƃɂ���Ă��܂���������Ƃ��������b�g������B����ŁA�������Y�̑������N����̂́A�u�s���Y�v���������Y�Ɋ܂܂�Ă���ꍇ���������ԑ����ƌ����Ă���B�����ƈႢ�����邱�Ƃ�����ꍇ�������s���Y�́A���̕����̏��L����o�L�A�o�L�������̖����ւ���Ă���B�o�L�������Ƃ́A����̑�����Ȃǂɑ��āA�o�L�����Ă���Ɛ������錠���̂��ƁB�܂��A���@��S���\�����i�s���Y�Ɋւ��镨���̕ϓ����R�v���j�u�s���Y�Ɋւ��镨���̓��r�y�ѕύX�́A�s���Y�o�L�@ �i�����\�Z�N�@����S��\�O���j���̑��̓o�L�Ɋւ���@���̒�߂�Ƃ���ɏ]�����̓o�L�����Ȃ���A��O�҂ɑR���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�ȂǂƂ������_�ő����̌����ɂȂ邱�Ƃ������B

�@��߂́A���e�������A�č��{�q���g�A���l�∤�l�̎q��������ȂǁA�ƒ�������G�ȏꍇ�ɂ́A�����l�̈ӌ����܂Ƃ܂�Ȃ��\�����������ߑ����ɂȂ邱�Ƃ�����B���̏ꍇ�A�قƂ�ǖʎ����Ȃ��l�X����Y�������c������K�v������ꍇ�ɂ͑����ɂȂ邱�Ƃ������B���Ɉ��l�Ɋւ��ẮA�����Ȉ⌾���Ȃ��ꍇ�A�����l�ɂ͊܂܂�Ȃ����ߕ��G�ȏꍇ�������A�⌾������ꍇ�ɂ����Ă����l�ւ̑�������Ƒ��Ȃǂ̑����l�ւ��◯���Ɋւ��Ă̑������N���邱�Ƃ������B

�@�O�߂́A�����l���m�̃R�~���j�P�[�V�����s���ŁA��������������P�[�X�ł���B�Ⴆ�A�����l����l�i���j�A���j�j�������ꍇ�A�ǂ̂悤�ɍ��Y�������������߂��Y�������c���s���ۂɁA�ǂ��炩������哱�������邱�Ƃ������̂ł����A�����㒷�j���哱�������邱�Ƃ��������߁A���j�����j�ɕs���������Ƃ������A�����ɔ��W����ꍇ������B�܂��q�̊Ԃ̖�肾���łȂ��A�{�ȂƎq�A�{�ȂƌZ��ɂ����ĕs���ł�������A���荇���Ȃ��̏ꍇ�ɑ����B�܂������l�ȊO�i�����l�̔z��҂Ȃǁj����������ł��ꂱ�Ƃɂ���đ����ɂȂ邱�Ƃ�����B

�@���̂悤�ɑ����������N���錴���͗l�X�ŁA��L�̎O�̂�����ɂ����Ă͂܂�Ȃ��ꍇ�������B�ނ����L�̎O�̌����͂悭����P�[�X�ł���A����ɕ��G�œ���Ȃ��̂��������邽�߁A���������̌����͂Ȃ��Ȃ����������A�܂����̑������������邽�߂ɁA�����ٔ����s��ꑽ��ȃR�X�g�������Ă���B

�S����������h�����߂ɂ�

�@��ɏq�ׂ��悤�ȑ��������́A�l�X�Ȍ���������ŋN�����Ă���B�����ł́A�����������N���錴�������ƂɁA���̑����𖢑R�ɖh���ɂ͂ǂ������炢�����A�ł��邾���R�X�g���������ɉ~���ȑ����������s�����Ƃɂ��ďq�ׂ�B

�@��߂́A�����葱����ٌ�m���㗝�l�Ƃ��Ĉ˗�����Ƃ������@������B�܂��A����̒N�����㗝�l�ɂȂ��ٌ͕̂�m�̐搶�݂̂ł���A�ٌ�m�ȊO�̂��̂��A��Y�����̌��⒲��Ȃǂɂ������㗝�l�ƂȂ鎖�͏o���Ȃ��B�������ٌ�m�̐搶�́A�����l�S�������Y���������܂������Ȃ��̂ő��k�ɏ���Ăق����ƈ˗����Ă�����͕s�\�ł���A�o���㗝�̋֎~�Ƃ������Q�W�̂��闼�҂��㗝�l�ɂȂ鎖�͖@���ŋւ����Ă��邽�߁A�l�̈˗��ɂ̂݉\�ȕ��@�ł���B�������Ȃ���@���̐��Ƃł��邽�߁A���⒲��ɂ����ė���ɂȂ鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B�ٌ�m�Ɉ˗�����̂̓R�X�g�ʂł͓K�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl�����������A��V�̎��R���ɂ��ٌ�m��V�͈˗�����ٌ�m�ɂ���Ĉ���Ă��邽�߁A�܂肩����R�X�g�ٌ͕�m����ł���B

�@��߂́A�⌾���������Ƃ������@�ł���B�@����̎葱���ōs���⌾�Ƃ́A�푊���l�������̍��Y�𑊑��l���̒N�ɂǂ̂悤�Ɉ�Y���c�����̈ӎv���߂邱�Ƃ������A�⌾�͖@�I�����ŁA�⏑�͖@����̌��ʂƂ͊W�Ȃ����R�ɑz����Ԃ���̂ł���B���̈⌾��������Α����͋N����Ȃ������Ƃ����P�[�X�͑����A���ꂾ�������l�����̑��������ɂ����āA�{�l�̈ӎv�d���ĕ�����Ƃ������͗ϗ��I�ɂ��A�����I�ɂ��K�ł���ƍl������B����q�ׂ��悤�ɁA�⌾�����������̖h�~�Ɍ��ʂ�����̂́A�@�I�ɐ����Ȍ`���ō쐬���ꂽ�⌾�݂̂ł���A�����l�͂��̓��e�ɏ]�������Ȃ��B�⌾��������Α����l�͈�Y�������c�ɂ��b���������o�邱�ƂȂ��A�����̎葱����i�߂邱�Ƃ��\�ł���B�������⌾�̓��e�ɂ���ẮA�u�����l�̂P�l�ɑS�Ă̍��Y���②����v�u�{�Ȃ�q�ɂ͑����������A�����̍ȁi���l�j�ɑS���Y���②����v�ȂǂƂ��������e�ȂǁA�◯���̐N�Q������Ǝv����ꍇ�Ȃǂ́A�����l�����̓��e�ɕs��������A�N�Q���ꂽ�����◯���̕⏞���◯����N�Q���č��Y���擾���������l�ɑ����◯�����E�������s���P�[�X�����݂���B���������◯����N�Q���Ȃ��⌾���e�ɂ��ׂ��ł͂��邪�A�@�葊�������̂P/�Q�͑����l���Œ������Ƃ������������邽�߁A�S�Ă��⌾�̒ʂ�ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��B�܂��⌾�ɂ��������đ����葱����i�߂čs���ꍇ�́A�⌾���s����I�C���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�⌾���s���Ƃ́A�⌾�̓��e�𐳊m�Ɏ��������邽�߂ɕK�v�Ȏ葱���Ȃǂ��s���l�̎��ł���B�⌾���s���͊e�����l�̑�\�Ƃ��āA�푊���l�̎���̈�Y�����ɂ�������Y�ژ^�̍쐬��A�a�����̊Ǘ��A�s���Y�̑����o�L�̎葱���ȂǁA�⌾�̎��s�ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̍s�ׂ��s��������L���A���Ɏq���̔F�m�⑊���p�����s���ꍇ�́A�⌾���s�����K���K�v�ɂȂ�B�܂��⌾���s���͑����l�̒�����ł͂Ȃ��A�푊���l���⏑�̓��e�̒����⌾���s���Ƃ����M����s��I�C���Ă���ꍇ�Ɍ������M����s�ɑ㗝�l�Ƃ��ĂȂ��Ă��炤���Ƃ��\�ł���B���̏ꍇ�A�M����s�̒S���҂��@���̃v�����Ƃ����Ƃ����ł͖����A��ʂ̉�Ј��̂��ߐM���x�̍����g�D�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�@���̃v���i�ٌ�m�j�Ɉ˗�����ꍇ�̂R�`�S�{�̔�p�ɂȂ邱�Ƃ��������߃R�X�g�ʂł̃����b�g�͏��Ȃ��B

�S�⌾�ɂ�舤�l���②����ꍇ�ɐ�������

�@����������h���Ƃ͕ʂ̈Ӗ��ł��⏑���c�����Ƃɂ̓����b�g������B����͖@�葊���l�Ɋ܂܂�Ȃ��l�X�ɂ���Y�𑊑������邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ł���B���ɏq�ׂ����Ƃ̒��ɂ�����悤�ɁA�����Ȏ葱���ɂ���ď����ꂽ�⌾�ɂ���Ĕ푊���l�̑��A�q�̔z��҂�����̍ȂƂ������@�葊���l�ɂ͊܂܂�Ȃ��l�X�ɂ��푊���l�̈ӎv�����������邱�Ƃ��\�ł���B

�@�Ⴆ�A�{�Ȃ�����ɂ��ւ�炸�A���l�ɍ��Y��S�ė^����Ƃ����|�̈⌾�������Ɉ��l�Ɠ������A�ꏏ�ɕ�炵�Ă����ꍇ�A�푊���l�̎��㑊���̖��ɂ͂Ȃ邪�A���̍ۑS�Ĉ��l�̂��̂ɂȂ邩�Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��B��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA���@�ɂ͑����l�ɑ��Ĉ◯���Ƃ������̂����邱�Ƃ͌��܂��Ă��邽�߁A�⌾�̓��e�����̂܂ܑ���������킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ�B���������l�ɂ��Ă݂�A��Y��S�Ă��炤���Ƃ������ɓ��������ۂ��Ă������߁A���炤�͂����������Y����������B���̂��߂Ɉ��l���R�X�g���Ă��āA���̌㗘�v�Ă����ꍇ�A��������s���v�Ƃ����A����܂łɈ��l���������R�X�g���M�����v�Ƃ����B���̓���U���邽�߂Ɉ�Y����x�����̂��ǂ����͂��̃P�[�X�ɂ���ĕς��B�܂��A�⌾�ɂ������Ƃ���ɁA��Y�����l�ɑ��������A�����l�����ɂ��◯���݂̂ƂȂ����ꍇ�ɁA���ɑ����l���Ȃɂ��s���v�����Ă��܂����ꍇ�A���l�͑����l�ɑ��Ă��̕s���v����Ԋ҂���`�����ۂ�����B���̍ۂɈ��l���������Y�̒����猻�ݑ��݂��闘�v���������v�Ƃ����A�����������v�̂ݕԊ҂���Ηǂ��Ƃ���Ă���B���@��703���ł͂�����������v�̕Ԋҋ`���Ƃ��Ă���B

�@���̂悤�ɁA�⌾�ɂ�舤�l�ɍ��Y�����������ꍇ�ɂ����Ă͗l�X�Ȗ�肪������\�������邪�A�푊���l������ł����l�ɑ������������ƈ⌾�����쐬���邱�ƂŁA�\�Ȕ͈͓��ł��②�͂ł���Ƃ������ƂɂȂ�B

�T�⌾���������Ƃ�������

�@�⌾���͒P�ɁA�N�ɂ����瑊�������A�N�ɉ����②����B�Ƃ����ӎv��\�������̂ł͂Ȃ��A�⌾�������l�ɂƂ��Ď����̐l����U��Ԃ邱�ƁA���������ꂩ��S���Ȃ��Ă��܂������ɁA�Ƒ���ւ��̂���l�X�ɂƂ��āA�ǂ��c���������A�ǂ��g���ė~�����̂������߂čl���邢���@��ł���A�܂������������Ă��������l��U��Ԃ邢���@��ł���B�⌾���������Ƃ������Ƃ͒P�ɁA���������������Ȃ����߂̕��͂ł͂Ȃ��A�����̎���ɍȂ�q�∤�l�A���Ȃǂɓ`���������b�Z�[�W��`���邽�߂̎�i�ł���A�⌾�����������{�l�̎���A���̃��b�Z�[�W��������l�X�̐S�̎x���ɂȂ肤����̂ł���ƍl����B

�U�⌾���쐬�̋`����

�@����܂ŏq�ׂ����������̌�����⌾���������ꍇ�̃����b�g�A��������ɂ��đS�ē��܂�����ŁA���͐����Ă��邤���Ɉ⌾�����쐬���邱�Ƃ��`�������ׂ����Ǝv���B�⌾���쐬�ɂ������ẮA�����������Ƃ����葱���܂��A�@�I�ɂ���X���ɂȂ�Ȃ��悤�Ȉ⌾������l��l���쐬���ׂ��ł���B�܂��⌾���c�����ƂŐ����Ă��邱�Ƃ̂��肪���݂�m��A�������S���Ȃ��Ă���̉Ƒ������̐l�X�̂��Ƃ��l���邱�ƂŁA�Ƒ��ɂ����镉�S��}���A�������S���Ȃ邱�Ƃő������N����ȂǂƂ������Ƃ͐�ɔ�����ׂ��ł��邵�A�����邽�߂ɂł��邱�Ƃ����ׂ��ł���ƍl����B

�Q�l����

�w�|�P�b�g�Z�@�@����28�N�x�Łx�ҏW��\�@�R���F�M�A�R�����@�L��t�@2015�N

������{�@�z�[���y�[�W

http://so-labo.com/inheritance-dispute-1300

�����⌾���k�Z���^�[�@�z�[���y�[�W

https://ocean-souzoku.com/souzokutetsuduki/dairinin/

���@����S�V�@�e���E�����@����I�q�E�呺�֎u�ҁ@2015�N

������P

�y�ۑ背�|�[�g�^�C�g��:�����ƈ⌾�z

�ӌ�:2017�N�P���S�����j���S���̎��Ɠ��Ŏ�舵�������ɂ����錻�����v�Ɋւ��A�������v�Ƃ́A���v�����炱�����܂��x�o���w���ׂ��ł���ƍl����B

1,�e�T�O�ɂ���

�@�����ƂȂ肤��A�e�T�O�ɂ��Ĕc������K�v������B

�@�܂��A��O��ɂȂ鑊���Ƃ́A�푊���l���c�������Y��l�X�Ȍ����A�`�����c���ꂽ�����l����I�ɏ��p���邱�Ƃ��w���A�푊���l�����O���L���Ă������Y�����̔z��҂�q���A���邢�͑����p�����Ƃ������B�܂��A��Y�𑊑�����l�푊���l�A��Y�����l�𑊑��l�ƌĂԁB

�@�����ɂ́A�l�X�ȍ��Y�⌠�������������B�푊���l�����O�������Ă������Y��s���Y�A�܂���������������镨�Ɋ܂܂��B�����āA�������ꂽ�����`�����O�҂����邽�߂ɂ��A�R�v����������F�߂��Ă�����̂�����B���ɕs���Y�͖��ƂȂ�₷�����A���₩�ɓo�L�����҂͓o�L�`���҂��o�L���������s�g���A�o�L���邱�Ƃʼn�����邱�Ƃ��ł���B

�@���ɁA�����l�ɑ���@�葊�����ɂ��Ď����B�@�葊�����Ƃ́A�푊���l���⌾�ɂ�葊�������w�肵�Ȃ��ꍇ�A�܂��A��O�҂ɑ��������߂邱�Ƃ��ϑ����Ȃ��ꍇ�ɁA���@�̋K��ɂ���Ē�߂��鑊�����̂��ƁB�����āA�@�葊���ɂ́A���ꂼ�ꏇ�ʂ��t�����Ă���A

�E ��1���ʁ@�q���Ɣz��҂ł��ꂼ��P/�Q

�E ��2���ʁ@���n�����P/�R�Ɣz��҂Q/�R

�E ��3���ʁ@�Z��P/�S�Ɣz��҂R/�S

�Ƃ���Ă���B

�@�ȏ�̂悤�ɔ푊���l���⌾�ő��������w�肵�Ȃ������ꍇ�ł͂Ȃ��A�w�肵���ꍇ���②�Ƃ����B�②�Ƃ́A�⌾�ɂ��l�Ɉ⌾�҂̍��Y���ő��^���邱�Ƃł���A�P�ƍs�ׁA�_��ɂ�萶���鎀�����^�Ƃ͈قȂ�B�܂��A�②�ɂ͎�ނ�����A��②�E�����②�E���S�t�②�̂R�ɕ��ޕ��������B

�@��Y�̑S���܂��͈ꕔ�������������Ď����ΏۂƂ����②�A�܂�A�u�S���Y���Ȃ��②����v�Ƃ����ꍇ����②�ɂ�����B����҂͑����l�Ɠ���̌����`�������B���̂��߁A�⌾�҂Ɏ؋��Ȃǂ�����ꍇ�ɂ́A���̏��ɍ��Y�������ɉ������②���邱�ƂɂȂ�B

�@�����②�́A��̓I�ȓ�����Y��ΏۂƂ����②�ł���A�؋��Ȃǂ̏��ɍ��Y�͈⌾�ɂ��w�肪�Ȃ���������p�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ�B

�@�②�̎�ނR�ڂ́A���S�t�②�ł���B�②�҂����҂ɑΉ��Ƃ͌����Ȃ��قǂ̋`���S����悤���߂�ꍇ�S�t�②�Ƃ����B���҂��②�̖ړI���l���Ȃ����x�ɂ����āA���S�����`���𗚍s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B�u�Ȃ��p���I�ɉ�삷�邱�Ƃ������ɍ��Y��^����v�Ƃ����P�[�X���A���S�t�②�ɊY�������̗�ł���B

�@�����āA��������銄�����������K�肪������A�◯�����x�ł���B�◯���Ƃ͔푊���l�̌Z��o���ȊO�̑����l�ɑ��ė��ۂ���鑊�����Y�̊��������������x�ł���B�Ⴆ�A���S�����vA�ɂ́A�{��B�ƈ��lC�B�܂��AAB�̎q�ł���D�BAC�̎q�ł���E�����āAA��C�ɑS���Y6000���~��^����Ƃ����⌾���c���Ă���B�������AB�̉ƒ�ɂ����������邱�Ƃ���AB�̐����ۏႪ�l�����ꂽ�◯�����x���K������AC�ɂP/�Q�ł���3000���~�B�c���3000���~��BDE�ŕ����B�@�葊�������AB��1500���~�B�c���1500���~��DE�Ŋ���A���ꂼ��750���~���ƂȂ�B

�@���̂悤�ɁA�����͐������̋K�肪���݂��Ă���B����ȕ��G�ɓ���g�������́A�����Ȏ葱���Ɋ�Â����s����̂ł��邪�A���̒��ŁA�������s�҂Ƃ����҂��K�v�ɂȂ�P�[�X������B����́A���Ɏq���̔F�m�⑊���p�����s���ꍇ�́A�⌾���s�����K���K�v�ɂȂ�܂��B�⌾���s�҂́A�e�����l�̑�\�Ƃ��Ĕ푊���l�̎���̈�Y�����ɂ�������Y�ژ^�̍쐬��a�����̊Ǘ��A�s���Y�̑����o�L�葱���ȂǁA�⌾�̎��s�ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̍s�ׂ��s��������L���邱�ƂɂȂ��Ă���B�⌾���s�҂́A���l�����l�Ȃ��{�I�ɂǂ̐l�ɂ�����������A�܂��A��s��ٌ�m�A�i�@���m��I�C���㗝�ōs�����Ƃ��ł���Ƃ���Ă���B

�@�Ō�ɁA���s���v���M�����v�ɂ��ĐG��Ă����B�܂��A���ɁA���s���v�Ƃ́A�_���S�ɗ��s���ꂽ�Ȃ���҂���ł��낤���v���w���B�܂��A�M�����v�Ƃ́A�{�������ł���_���L���̕���M�������Ƃɂ���Ď����Q�������B�Ⴆ�A���{�ɑ��A�������闘���A�܂�A���@�ł�5���A���@�ł�6���̖@�藘���́A���s���v�ɂ��M�����v�ɂ��Y������B������t�����_�������A�_���ɂ���ď��߂ė��v���������A�����Ȍ_�����ꍇ�ɂ͌��{�͂������A�����������K�v�͖����Ȃ�B���ɁA�_������ʔ�A�o�^�Ƌ��ł����҂Ƃ��ɊY������B�Ō�ɁA�^�p���v��]�����v�Ȃǂ����s���v�ɂȂ�B�^�p�͏��L������Y�̎������^�p���ė��v�ݏo���̂ł���A�_��̒��������Ă��珉�߂āA���v��\�������܂��̂ł���B

2,�ӌ�

�@���́A2017�N�P���S�����j���T���̑����@��15��ڂ̍u�`���Ŏ��グ������ɂ������������v�̂�����ɋ^������B

�@�܂��A���Ɠ��Ŏ��グ��ꂽ��̗�Ɋւ��Đ�������B

(��) �{��A�ƕvB�����āAB�ɂ͈��l��C������BB�̎���A�uC�ɑS���Y�P���~��^����v�Ƃ̈⌾�ɔ����AC�ɂP���~�̑������Ȃ��ꂽ�B�����ŁAC�͗��s���v�邽�߂ɁA�������ꂽ�P���~���^�p���A�X���~�̉^�p���v���グ�A�������ꂽ�P���~���P�O���~�ɂ܂Ŋg���������B�����ŁAC�̓z�X�g�N���u�ō��V���T���~���x�����A�c��͂T���~�ƂȂ��Ă��܂��B�����āAA�́A�������錠��������Ǝ咣���AC�ɑ��ĕԊҐ����������B

�Ƃ����̂�2017�N�P���S���S���̑����@��15��̍u�`���Ŏ��グ��ꂽ��ł���B���̖�������B

�@�{���ł́A�uC�ɑS���Y�P�O���~�𑊑�����v�Ƃ����⌾�ł͂��邪�A��L�ŏq�ׂ��悤�ɁA�◯�����x�̑ΏۂɂȂ�B�{��A�ɂ��������錠�����^�����Ă���̂ł���B����́A�����ȓ͂����o���`���I��B�ƌ����ƂȂ�҂́AA�ł���AC�Ƃ̌��ہA�܂��́A���l�_��͖@���I�Ɍ����Ǒ��ᔽ�ɊY������B�܂��AA�̐����ۏ���ۏ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁AA�ɂ��◯���̐��x���F�߂��A��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B��L�̋�̗�������q�ׂ��悤�ɁA�u�S���Y�����l�Ɂc�v�Ȃǂƈ⌾�ɋL�ڂ�����ꍇ�A�{�Ȃ̉Ƒ��ƈ��l�œ����̊z�𑊑����邱�ƂƂȂ�B�܂�A�P���~�̔��z�A5000�疜�~��{�Ȃ̉Ƒ��ƈ��l����ɂ��邱�ƂɂȂ�A���̗��ɂ����Ă͖{�Ȃ̉Ƒ��ɂ�A�ȊO�̐l�����z�u����Ă��Ȃ����߁AA��C�łT�疜�~���̕��z�ƂȂ�B�������A�����ł��ł�C�ɑ�������Ă���AC�͂P���~���^�p���A���s���v�X���~�݁A���Y��10���~�܂ő��傳�����B�������A�z�X�g�N���u�ō��V���A��p�Ƃ��ĂT���~�x�����A�c��̍��Y�́A5���~�ƂȂ����B���āAA�͕ԊҐ������ł���̂��ۂ��A�܂��A�����琿���ł���̂��B�Ƃ������Ƃł���B

�@�܂�A�����Ŗ��Ƃ����̂́A�ԊҐ������F�߂�ꂽ�ꍇ�A�z�X�g�N���u�̔�p�́A�ԊҐ����̊z�Ɋ܂܂�邩�ǂ����A�Ƃ������Ƃł���B

�@��L�Əd�����邪�A�◯�����x�ɂ��AA�́A�������錠��������A�������Y�̂����̔��z���邱�Ƃ��ł���B�{���ł́A�������ꂽ�P���~��C�ɂ���ĉ^�p����A�X���~�̗��s���v���グ�����߁A�{�������̑ΏۂɂȂ���̂́A���̎��_�ɂ�����c���Ă�����Y�ł���@�P�O���~����Z�肳���B

�@���̎��_�ŁA���́A�{���͕s�������ɊY������ƍl����B

�@�s���������x�Ƃ́A�s�������́A���@�̑�S�́A��703���ȉ��ɋL�ڂ�����B

���@��703���u�@����̌����Ȃ����l�̍��Y���͘J���ɂ���ė��v���A���̂��߂ɑ��l�ɑ������y�ڂ����ҁi�u��v�ҁv�j�́A���̗��v�̑�������x�ɂ����āA�����Ԋ҂���`�����B�v

�Ƃ��Ă���B�܂��A���ӎ҂̕Ԋҋ`���Ɋւ��ẮA

���@�� 704���u���ӂ̎�v�҂́A���̎����v�ɗ�����t���ĕԊ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ����āA�Ȃ����Q������Ƃ��́A���̔����̐ӔC���B�v�Ƃ����K��������Ă���B�����ŁA703���ɋL�ڂ��������u���̗��v�̑�������x�ɂ����āA�����Ԋ҂���`�����B�v�A�܂�A�������v�ɂ��ċ^������B�u���̗��v�̑�������x�v�Ƃ��Ă���A���ɑ��݂�����x�̗��̂��ƂŁA�����Y�܂��͗��v�����̂܂܂̌`�Ŏc���Ă�����̍��Y�܂��͗��v�A�`��ς��Ďc���Ă�����̌`��ς������Y�܂��͗��v���w���Ƃ���Ă���B�������A���́A�������v�Ƃ́A�s�����v�ɂ���Ă��炱���\�ɂȂ����x�o�����������v���Ɖ��߂���B�����ŁA���2017�N�P���S����15��ڂ̎��Ƃɂ����Ď��グ��ꂽ�I�������g�p���Č�������B

�@ �a��

�A �H��

�B ��w���Ɨ�

�C �匴���\���Z�w��

�D �z�X�g�N���u��

���s���v�����z10���~������5�̑I������u���A�ԊҐ������ꂽ�Ƃ���B

�@�܂��A�@�a���͋�s��X�ǂƂ��������Z�@�ւɂ�����a�����M���s�ׁB����āA�^�p�ł͂Ȃ����߁A���ł������o���\�ł���A�����ɕԊ҂��邱�Ƃ��ł�����̂ł���B�܂�A���̂܂܂̌`�Ŏc���Ă��闘�v�ɂȂ邽�߁A�������v�ɂȂ�ƍl����B

�@���ɇA�̐H��́A�`�̗L���ɂ�����炸�A�ʏ�ł���A��ɂ������p�ł͂���A���v������Ƃ����A�H��ɓ��Ă邱�Ƃ͂ł��邪�A�H����܂�邱�Ƃ͂Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�H��ɓ��ĊO�H�ɍs�����ƂȂǂ̓z�X�g�N���u��p�Ɠ����ł���ƍl����B

�@�B�̑�w���Ɨ����A���l�A���v������Ƃ����āA���Ɨ��ɓ��Ă邱�Ƃ͂ł��邪�A���������������Ɏ��Ɨ�����������킯�ł͂Ȃ��B�݊w���A��ɕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���B�Ȃ̂ŁA�������v�Ɋ܂܂��B�������A���v�����Ƃɂ��ʊw���\�ɂȂ������߂ł���ꍇ�́A�������v�ɂ͊܂܂�Ȃ��ƍl����B

�@�C�匴���\���Z�w��́A��w�Ƃ͕ʂɒʊw������̂��邪�A�����������ɔ��������p�ł͂Ȃ��B�܂��A���������������ɒʊw���J�n�����ꍇ�ɂ́A�������v�ɂ͊܂܂�Ȃ��Ƃ���ׂ��ł���B

�@�Ō�̇D�z�X�g�N���u��p�́A����ł��������ʂ�A�������v�ɂ͊܂܂�Ȃ��B�������łɁA�`�Ƃ��Ďc���Ă��Ȃ��B

�@�����܂Ň@〜�D�܂ŏq�ׂĂ������A�Ȃ��A���́A�`�̗L���ł͂Ȃ��A�s�������ɂ�萶�܂ꂽ��p�����������v�Ƃ��邩�����Ⴍ������ׂ��Ǝv���̂��B

�@����́A����ɂ�蔭�������x�o�͍����Ȃ��̂������͂��ł���B���̗�ł����A�s�����������������ɔ��������x�o�́A�ʊw���J�n�����匴���\���Z���w�̎��Ɨ��ƃz�X�g�N���u��B�ǂ�����z�ł���B���ꂼ��̎��Y�ɉ����āA�ґ�Ȏx�o������Ƃ������Ƃ́A�x�o��ɕϊ��𐿋����ꂽ�Ƃ��Ă��A�w��⍋�V��͕ԍς�������ɂ߂Ă��܂��B�����āA�s�������ł���A�P�ӂ̏ꍇ�A�{�l�ɂ͐ӔC���Ȃ��B

�@����ł́A�z�X�g�N���u��������@〜�C���������v�Ƃ��Ă��邪�A���́A�`�̗L���ł͂Ȃ��A�s�����������������ɔ��������x�o�ȊO�̗��v�Ƃ��ׂ����ƍl����B

�ȏ�

(�Q�l����)

https://ja.wikipedia.org/wiki/�◯��

https://ja.wikipedia.org/wiki/�②#.E5.8C.85.E6.8B.AC.E9.81.BA.E8.B4.88

https://souzoku-pro.info/columns/37/

https://ja.wikipedia.org/wiki/�o�L������

���� ���j�w���C�t゙�����@�w��{�u�` ���e�_II �_��@�E�����Ǘ��E�s �������k�� 2 �Łl�x(�V���ЁA2009 �N) 283 �ňȉ�

http://nextmirai-os.blog.so-net.ne.jp/2015-04-14-1

����/4488��

���ؗE�l

���ؗE�l

�w�����ƈ⌾�x

�⌾�Ƒ����ɂ��Ă���Ɋւ���@�̂������͌��������K�v�ł�����̂�����ƍl����B

1. ���߂�

�܂��n�߂̓e�[�}�ł���⌾�Ƒ����ɂ��ďq�ׂ�B�����Ƃ́A�푊���l���c�������Y��l�X�Ȍ����A�`�����c���ꂽ�����l����I�ɏ��p���邱�Ƃ��w���A�S���Ȃ����l�i�푊���l�j�̐��O���L���Ă������Y�i��Y�j�����̔z��ҁi�ȁE�v�j��q���A���邢�͑����p�����Ƃ������܂��B��Y�𑊑�����l���u�푊���l�v�A��Y�����l���u�����l�v�ƌĂт܂��B�����ɂ����钍�ӂ��ׂ��_�́A��Y�����Ɋւ�鑊���l����������ꍇ�A�S�Ă̈�Y�͑����l�S���̋��L���ƂȂ�A��Y�������I���܂ŁA�P�l������Ɉ�Y���������邱�Ƃ͂ł��܂���B���̍ہA��Y�����ɂ����āA�u�����l�͒N�Łv�A�u��Y���ǂ��������邩�v�𑊑��l�S���ŁA�b�������Č��߂Ȃ���Ȃ�܂���B

�⌾�͖@�I�ɂ����ƁA�푊���l�̍ŏI�̈ӎv�\���̂��Ƃ������ƒ�`����܂��B

�ŏI�̈ӎv�\���Ƃ����Ă��A������u�⏑�v�̂悤�ɁC���̊ԍۂɂ����ӎv�\���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���̈⌾�������l�i�⌾�ҁj���C���̐l�̎��ɍł����ԓI�ɋߐڂ������_�ł����ӎv�\���Ƃ����Ӗ��ł��B�ԍۂł���K�v�͂���܂���B

�푊���l�̍ŏI�̈ӎv�\���Ƃ́C�v����ɁC�����̎���ɐ����邱�ƂɂȂ���Y�̏������̖@���s�ׂɑ��Ă��C�����̈ӎv�\���̌��͂��y�ڂ����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B���̈⌾�́A�푊���l�ƂȂ���i�⌾�ҁj���A�����ɂ����g�̈ӎv�f�����邽�߂ɂƂ邱�Ƃ��ł���B��Ƃ����Ă悢���@�ł��B�����Œz���Ă������Y�̋A�����C������x�C�����g�̈�u�ɉ������`�ő����l�ɔz�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯�ł��B

�܂��A�⌾�҂̈ӎv���₹��Ƃ��������łȂ��A�⌾�����Ă������Ƃɂ���āC�����l�Ԃł́A�s�тȍ����̑����i�������Y�����j��\�h���܂��͍ŏ����������邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ӗ��������Ă��܂��B���̈Ӗ��ŁC�⌾�́C�푊���l�ɂƂ��āC�����g�̈ӎv�Ɋ�Â��Ĉ�Y�̑��������Ă��炦��Ƃ��������b�g�����łȂ��A��Ɏc����鑊���l�ɂƂ��Ă��C���p�ȑ������ŏ������ł���Ƃ��������b�g������̂ł��B

�⌾���⌾���s��������ꍇ�͈⌾���s�҂ɏ]���B�⌾���s���Ƃ͈⌾�̓��e����������҂̂��ƂŁA��ʓI�ɋ�s��@���̐��Ƃł���ٌ�m�A�i�@���m����A��ʂ̑����l���⌾���s�҂ɂȂ��ׁA�⌾���s���ɂ́A���ʂȎ��i���͕K�v����܂���B

�⌾�����쐬����ۂɁA�ٌ�m��i�@���m�ֈ⌾���쐬���˗����āA���킹�Ĉ⌾���s�҂Ɏw�肳��邱�Ƃ��悭����܂��B

�⌾���s���͈⌾���ɏ�����Ă�����e�ɉ����ċ�̓I�Ɏ������Ă����l�ł��B�����l���㗝�l�Ƃ��đ������Y�̊Ǘ��A�s���Y�̖��`�ύX�ȂNJe��葱�����s���܂��B�⌾���s���̑I�C���@��2��ށB�⌾�����⌾���s�����w�肷��ꍇ�ƁA�ƒ�ٔ������I�C�����P�[�X������܂��B

�����āA�⌾���⌾���s�����߂�ꍇ�́A��V�z���⌾�Ŏw�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�ƒ�ٔ����ň⌾���s�l��I�C����ۂ́A�ƒ�ٔ�������V�����߂�ꍇ������܂��B�⌾���̓��e�����s���邱�Ƃ��u�⌾�̎��s�v�Ƃ����܂��B�⌾���s���́A�@�I�Ȍ����������ƂɂȂ�܂��B�⌾���ɂ�邱�̔F�m�̓͏o��A�����l�̔p���y�ю������̐������⌾���s���łȂ���ł��܂���B

2,�⌾�̌��E

�u�������S���Ȃ�����S���Y���Ȃɑ��������A�����̎��ɍȂ��S���Ȃ������ɂ͂R�l�̎q�̂����m���ɒ��j�ɓ��Y���Y�������p���������B�v�Ƃ����悤�ȕ������܂��B�������A���̂悤�ȓ��e�̈⌾�����c���Ă��Ӗ����Ȃ��B

���̂Ȃ�A�⌾�ł́A�������S���Ȃ������̍��Y�̏��p����w�肷�邱�Ƃ͂ł��Ă��A���̌�i�����ȍ~�j�̎w��͂ł��Ȃ�����B�]���āA�O�q�̈⌾�́u�������S���Ȃ�����Ȃցv�Ƃ��������͖@�I�ɗL���ł����A�u�����̎��ɍȂ��S���Ȃ������͒��j�ցv�Ƃ��������͖����ł��B�Ȃ��N�ɑ��������邩�͍Ȃ̎��R�B���ꂪ�⌾�̌��E�ł��B���̂悤�ɁA�⌾�ł͐�X�̍��Y���p�ɂ��Ă̎w�肪�ł��܂���B

�Ƃ��낪�A�M���Ƃ������x�����p����Ή\�ł��B���̂悤�ȐM�����A���Ɂu��p���②�^��v�ҘA���M���v�ƌĂт܂��B

��p���②�^��v�ҘA���M���Ƃ́A�u��v�҂̎��S�ɂ��A�������̎҂���v�����擾����|�̒�߂̂����M���v�ł��B�Ⴆ�A�����̍��Y���M�����Y�Ƃ��āw�ϑ��Ҍ���v�ҁF�����C����ҁF���j�x�Ƃ����M���_��j�ƌ��т܂��B�����āA���̌_��̒��ŁA�������S���Ȃ�����͍Ȃ���v�҂ƂȂ����҂ł��钷�j���琶������Ô�̋��t����悤�ɂ��A���ɍȂ��S���Ȃ������ɂ͂����M�����I�����Ďc�]���Y��S�Ē��j�ɏ��p������|��\�ߌ��߂Ă����܂��B

��v���̏��p�҂����ォ��܂Ŏw�肵�Ă����Ƃ������Ƃ́A�����I�ɂ͍��Y�̏��p�҂����ォ��܂Ŏw�肵�Ă����̂Ɠ����ł��B�܂��A�M���̐ݒ�j�Ƃ̌_��ɂ���čs���̂ł͂Ȃ��A�����̈⌾�̒��Ŏw�肵�Ă������Ƃ��\�ł��B��v�҂͉����܂ł��w��ł��A�܂����܂�Ă��Ȃ�����\���Ȃǂ��w�肷�邱�Ƃ��\�ł����A���Ԃɂ͐�������B�u�M���ݒ肩��30�N���o�߂������Ȍ�ɁA���߂Ď�v�҂ƂȂ����҂����S����Ƃ��܂ŁA�������͓��Y��v�������ł���Ƃ��܂Łv�������ł��B�܂�A�M���ݒ肩��30�N���o�Ǝ�v���̏��p��1�x�����F�߂��Ȃ��Ƃ������ƁB�Ⴆ�A�ŏ��̎�v�҂������Ƃ��A����v�҂j�A��O��v�҂j�̎q�i���j�A��l��v�҂j�̎q�̎q�i�\���j�Ǝw�肵���Ƃ��܂��B���Y�M���ݒ肩��30�N�o�߂������_�ŁA�����͊��ɖS���Ȃ��Ă��Ē��j����v�҂Ƃ��đ������Ă����ꍇ�A���j�̎���͑�����v�҂ƂȂ�܂����A�������S�����Ƃ��ɓ��Y�M���͏I�����A�\������v�����擾���邱�Ƃ͂���܂���B

�M�������p�����ŋC��t���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�◯���Ƃ̊W�ł��B��v���̏��p�E�擾�ɂ�葼�̑����l���◯����N�Q�����ꍇ�́A�◯�����E�����̑ΏۂɂȂ�\��������A���Ɍ�p���②�^��v�ҘA���M���̏ꍇ�́A��v�҂̎��S�ɂ�莟�̎҂���v�����擾����s�x�A�◯���̖�肪�����邨���ꂪ����܂��B����Ɋւ��Ă����Ƃ��Ă͎^���ŁA�⌾�Ƃ��Ă̌��͂���������Ɠ����Ă���悤�Ȋ���������ׂł��B�⌾�Ƃ͎������Ȃ��Ȃ������̍��Y�Ȃǂ������p������ׂɂ�����ŁA�F�X�����͂��邪�A���̖�������������Ɖʂ����邱�̖@�͗ǂ����̂��Ǝv���B

3,�◯���Ƃ�

�⌾���ŕ������Ȃ���Ă����ꍇ�ł��A�@����@�葊���l�ɂ́A���ꂼ��@�葊������1/2�̈◯�����F�߂��Ă���A������������ȉ��ɂȂ��Ă��܂��Ƃ��ɂ́A�u�◯�����E�����v�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�{���A���Y�̏����͎��Ȃ̈ӎv�Ɉς˂��Ă��܂��B��Y���ǂ̂悤�ɏ������邱�Ƃ��{�l�̎��R�ł���͂��ł��B�������A�����̐e���Ȃǂ́A���̈�Y�𗊂�ɐ������Ă���ꍇ���������߁A�@���◯�����E������F�߂āA�{�l�̈ӎv�d���Ȃ�������̂悤�Ȑe�������ی삵�悤�Ƃ��Ă���B

�������A�����◯����N�Q����悤�ȓ��e�̈⌾�����������Ƃ��Ă����ꂪ�����ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B����́A�����܂ŁA�◯����N�Q���ꂽ�@�葊���l�������Ă��錠���ł����ĕK���s�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂Ȃ�����ł��B

�◯�����E�����͉ƒ�ٔ����ɐ\�����Ă�K�v�͂Ȃ��A�◯����N�Q�����l�ɁA�����◯�����E�̈ӎv�\�������邱�Ƃ��ł��܂��B�����������ɉ����Ȃ��ꍇ�ɂ͉ƒ�ٔ����̒���ɂ�邱�ƂɂȂ�B

�◯�����E�����́A�����̊J�n��m����������1�N�ȓ��ɍs��Ȃ���Ȃ�܂���i���@1042���j�B�Ȃ��A�푊���l�̌Z��o���ɂ��◯���͔F�߂��Ă��܂���B

�◯���̋�̗�Ƃ��Ă�B(�v)�̈�Y��1���~�BA(��)�Ƃ̊Ԃ�C��D��2�l�̎q�������邪�⌾�Ɂw���Y��1���~�����ׂđ�O�҂Ɉ②����x�Ƃ����B���̏ꍇ�A�⌾���Ȃ��ꍇ�̖@�葊�����́A�z��ҁF5000���~�A�q�`�F2500���~�A�q�a�F2500���~�B�◯���͔z��҂�2500���~�i�@�葊������5000���~��1/2�j�A�q�`��1250���~�i�@�葊������2500���~��1/2�j�A�q�a��1250���~�i�@�葊������2500���~��1/2�j�ƂȂ�B�⌾�ɂ���đ�O�҂Ɉ�Y�̑S�Ă��s�����ƂɂȂ�ƁA�z��ҁA�q�Ƃ��ɑ����ł��鎑�Y��0�~�ƂȂ�A�z��҂�2500���~�A�q����1250���~���◯����N�Q���Ă��邱�ƂɂȂ�A���̏ꍇ�ɂ́A���̑�O�҂ɑ����◯�����E���������邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă���B

�����◯�����E�����Ɋւ��Ď��͎^���ł���A��⌾�Ɂw���Y��1���~�����ׂđ�O�҂Ɉ②����x�Ə����Ă������Ƃ��Ă��A�Ƒ��Ɉ�K���^���Ȃ��Ƃ����̂͂��܂�ɂ����z���Ǝv���B

4,���Y�I���v

�����ł��������v�ɂ��ďq�ׂĂ���

�@�������v�Ƃ͐����ȗ��R���Ȃ��̂ɍ��Y�I�������A����ɂ���đ��l�ɍ��Y��̑�����^�����ꍇ�ɂ́A���������҂͂��̗�����Ԋ҂���`�����i�����s�������Ԋҋ`���Ƃ����j�B

���̏ꍇ�ɂ����āA���������҂��P�ӂ̂Ƃ��i���Ȃ킿�����ȗ��R���Ȃ����Ƃ�m��Ȃ������Ƃ��j�́A���������҂́A���������ɑ��݂���͈͓��ŕԊ҂���悢�Ƃ���Ă���B������������v�̕Ԋҋ`���ƌĂ�ł���i���@��703���j�B

��Ƃ��āAB(�v)�́w�a����C�ɗ^����x�|�̈⌾���c��C(10�N�ԓ������Ă��鈤�l)�͉^�p�̍˂�����̂�1���~��10���~�ɂ����BC�̓z�X�g�N���u�ł��̋����g���Ă��܂�10���~��5���~�ɂȂ��Ă��܂����B����ɂ����A(�{��)��C�ɕԊҐ����������ꍇA��C����10���~�𐿋��ł��邩�A����Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ������ł���B���̔���ɂ��ƌ������v�Ƃ͌`�Ƃ��Ďc���Ă�����̂ł���A�����w���H��A�a���Ȃǂ͐g�ɂ��Ă�����̂ƍl���āA�Q������̂��������v�Ɋ܂܂��̂ŕԊ҂̋`���͂Ȃ��Ƃ��ꂽ�B����ăz�X�g�N���u�Ŏg��ꂽ�����͕ϊ��`��������Ƃ��ꂽ�B����������͂��������Ǝv���B�z�X�g�N���u�ŘQ������̂�ϊ�������Ƃ����̂͂������A������w��Ȃǂ��ϊ��̋`��������ׂ��ƍl����B�Ȃ��Ȃ炻�̉����w���ɂȂ邱�Ƃ�C�̏���Ȉӎv�ł�����̂ł���B���ɂ����ɒʂ����Ƃ��ĉ����̎��i�Ȃǂ�������A���̒m�����g�ɂ���ꂽ���̂ł���Ǝv�����A���ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�ƂĂ��g�ɂ��Ă�����̂Ƃ͌����Ȃ����̂ł���Ǝ��͍l����B

5,�o�L���������R�v��

�u�o�L�������v�͓o�L�`���ҁi���藘�Q�W�l�j�ɑ��鐿�����ł���A�u�R�v���v�Ƃ́A�����ȊO�̉��l�ɑ��Ă��咣�ł����̓I�ȏ؋��ł��B

�܂�A�o�L�������͉��l�ɑ��Ă������E�咣�ł��܂��A�R�v������������̂͂��̎咣���ł���Ƃ������Ƃł��B

�����ŁA�s���Y�ɂ��Ă��R�v���́u�o�L�������Ƃ������̑��݁v�ł͂Ȃ��A���̍��s�g�̌��ʁA���ۂɍs��ꂽ�u�o�L�v�i�������ꂽ���j���̂��̂��w���܂��B

�X�Ɍ����ƁA�o�L�������������Ă����Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł͂����o�L���������s�g�ł��邩�ۂ����s�m��Ȃ킯�ŁA����������Ƃ��̐����������r�ɂ��ے肳��邱�Ƃ����蓾��킯�ł��B�i�Ⴆ�A�_��̖������咣����邩������Ȃ����_��̉������Ȃ����\��������킯�ł��B�j

�܂�u�o�L������������v�Ƃ́u���ł��R�v���ł���o�L���������v�ł͂Ȃ��āA�u���ł��R�v�����������\��������B�v�Ƃ������ɂȂ�A�\���̈���łĂ��܂���B������o�L�������ƑR�v���͓��ꌾ���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

6,���v

�����ł́A���s���v���M�����v�ɂ��ďq�ׂĂ����B

���s���v�Ƃ́A�_���S�ɗ��s���ꂽ�Ȃ���҂��闘�v�������܂��B�M�����v�Ƃ́A�����Ȍ_���L���ł���ƐM�������Ƃɂ���Ď����Q�������܂��B

���s���v�̋�̗�Ƃ��ẮA�]�����v�����������A�M�����v�̋�̗�Ƃ��ẮA���l�������ɂ�����ړI�������̂��߂̔�p�E����x���̂��߂ɋ��Z�@�ւ���Z���������Ƃɂ�闘�������������܂��B�����āA�ʏ�A���s���v�����M�����v�̂ق������z�ƌ����Ă��܂��B

�����A�]���̗�������́A��ʂ�������̂������莋����Ă���B

7,�܂Ƃ�

�����ƈ⌾�Ƃ����e�[�}�ł��邪�����͍���Љ�ł�����{�ɂƂ��Ă͂��ꂩ�炽������N���鎖��ł���ƍl����B���̂܂܂ł悢�Ƃ����@�����邪�A�ǂ��Ȃ��Ƃ������̂�����B�������s���v���M�����v�ɂ��Ă͂Q�͈̔͂����Ԃ��Ă���Ƃ��������̂ŁA��������ƕ������ق����ǂ��Ǝv���B���̂��ߍŏ��ɏq�ׂ��ʂ�Ȃ�ׂ����߂ɂ��̑����ƈ⌾�Ɋւ���@�̉����͍s���������ǂ��Ǝ��͍l�����̃��|�[�g�̍Ō�Ƃ���B

�q�Q�l���p�ɗp�������Ђ�T�C�g�r

���ƂŎ�舵�������Ƃ̃m�[�g

�����̑S�m���b�葱���E���ʁE�����g���u�����������S�菇

�⌾(�䂢����E������)�Ƃ͉����H|��Y�����E�⌾�쐬�l�b�g���k��

�⌾�ɂ���Y����

�s���Y�p��ׂ�y�A�b�g�z�[���z

�⌾���s�҂Ƃ́H-�D����������

�⌾�̌��E����w��p���②�^��v�ҘA���M���x�̊��p

Yahoo!�m�b��

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1325208583

�y���@�̑S�̑��z�M�����v�Ɨ��s���v�ɂ���

�X�{���

�e���@ �����ƈ⌾

�L�[���[�h:�⌾���s�ҁA�㗝�A�M���A���s���v�A�M�����v�A�������v�A�②�A�o�L�������A�R�v���A�◯��

�ڎ��F�P�D���߂�

�@�@�@�@�Q�D�����Ƃ�

�@�@�@�@�R�D�⌾���s�҂ɂ���

�@�@�@�@�S�D�⌾�M���ɂ���

�@�@�@�@�T�D���s���v�ƐM�����v

�@�@�@�@�U�D�����l�ȊO�ւ̑���

�@�@�@�@�V�D�◯���ɂ��ĂƂ��̎�Ȕ���

�@�@�@�@�W�D����

�l�̎���A��Ԕ߂������Ԃ͂��̉Ƒ���e�ʂ��������߂邱�Ƃł���B�����āA���̎��Ԃ������Ȃ����߂ɁA�����̍ہA�⌾��p�ӂ��Ă����Ƃ������Ƃ͕K�v�ł���ƍl����B�܂��A���ꂾ���d�v�Ȉ⌾�ł���ɂ�������炸�A�{�l�ȊO�̎҂ɂ���ĕs���Ɉ⌾���������\����A�⌾�����������̈ӎu�Ǝ��̊ԍۂ̈ӎu���H������Ă���ꍇ�̉\���Ȃǖ��_�̑������Ƃ��܂������ł���B������������邽�߂ɂ��⌾�͈ӎv�\�͂��F�߂��Ă���Ƃ��Ɏc���A�X�V���Ă����Ƃ������@���Ƃ�Ȃǂ��Ď����̗������̏���������K�v������Ɗ������B

�����߂Ɂ�

����̓��{�ɂ����đ�����⌾�Ƃ����̂͐��Ă���Ȃ��W�ɂ���B�l�Ԃɂ͒N�����e�A�Ƒ��A�e����������A��l�Ő�������̂Ȃǂ��Ȃ�����ł���B�{���|�[�g�ł͒��ׂĂ݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��⌾�⑊���Ƃ������ɂ��Ă܂Ƃ߁A�l���Ă������Ǝv���B

�������Ƃ���

�@�܂��A�{���|�[�g�̑傫�ȃe�[�}�ł��鑊���Ƃ������̂ɂ��Ē��ׂĂ������ƂƂ���B

�����Ƃ͐l�����Ƃ����̐l�������Ă������Y�̌����`�����p�����Ƃ������B ���Y�������p���̂͂��̐l�����̐g���W�ɂ������l���p�����ƂŁA�p����Y�ɂ́A�y�n�A�����A���a���Ȃǂ̃v���X�̍��Y�����ł͂Ȃ��A�؋����⑹�Q�������Ȃǂ̃}�C�i�X�̍��Y�����������B

�ƁA���ꂾ���݂�ƃv���X�̈�Y�ƃ}�C�i�X�̈�Y�̗���������Ƃ������ƂłȂ��Ȃ��������Ƃ����ł͂Ȃ��Ƃ����̂������蓯���ɂ��ꂪ����������Ƃ���ł���B

�@�ł́A���̑����ɂ͂��������ǂ̂悤�Ȏ葱�����K�v�Ȃ̂��낤���B�������X���[�Y�ɐi�߂邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂Ƃ��đ�\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ⌾������������B

�⌾�Ƃ����͓̂���p��Ƃ��Ă͌`������e�ɂ�����炸�L���̐l������̎���̂��߂Ɉ₵�����t�╶�͂������B����p��Ƃ��Ă��䂢�����Ɠǂ܂�邱�Ƃ������A���̂������@��̖@���x�ɂ�����⌾�́A�������@���W���߂邽�߂̍ŏI�ӎv�̕\���������A�@����̌��͂������߂邽�߂ɂ́A���@�ɒ�߂�����ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B�܂��A�⌾�̕ۊǎ҂┭���҂͑����J�n��m������A�x�Ȃ��ƒ�ٔ����ɒ�o���āA���̌��F�𐿋����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���F�͈⌾���̑��݂��m�肵�����ی삷�邽�߂ɍs����葱�ł��邪�A�⌾���̗L���E�����Ƃ������̏�̌��ʂ����E������̂ł͂Ȃ��B�Ȃ��A�����؏��⌾�ɂ��Ă͌��F��v���Ȃ��B����̂���⌾���́A�ƒ�ٔ����ɂ����đ����l�܂��͂��̑㗝�l�̗�����Ȃ���A�J�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���A�����̂��Ƃ͏ɂ���Ē�߂��Ă���B

���M�؏��⌾�̏ꍇ�A�㗝�l�ɗ���ŏ����Ă��炤���Ƃ͕s�\�ł���A���M�؏��⌾�͎����ŏ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B

���̂��߁A�Ⴆ�ΖӖڂ̕��͎��M�������㖳���ł���ƍl�����邽�ߎ��M�؏��⌾�ł͈⌾�ł��Ȃ��B���̏ꍇ�A�����؏��⌾�ł������@�͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B

���M�؏��⌾�ł�肽���̂����A�s���ȏꍇ�͐��Ƃɗ��܂�邱�Ƃ��l������B���ł́A�p�\�R���̃\�t�g�E�F�A�ŊȒP�ɍ쐬�ł�����̂����݂��Ă���B�������A���M�؏��⌾�Ƃ��Ė@�I�ɗL���ɂ���ׂɂ͍ŏI�I�Ɏ�������K�v������B

�܂��A���̑��ɂ��⌾�ɂ���⌾���s�����w�肳��Ă���ꍇ�܂��͎w��̈ϑ�������ꍇ�́A�⌾���s�����A�E���A�����ɔC�����J�n���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B

�ł́A���̈⌾���s�҂Ƃ͂��������ǂ̂悤�Ȑl�����s���A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B���͂��̂��Ƃɂ��Ē��ׂĂ������ƂƂ���B

���⌾���s�҂ɂ��ā�

�@��قNj��������⌾���s���Ƃ͈⌾�̓��e����������ׂɕK�v�ȍs�ׂ�葱������l�̂��ƂŁA�⌾���s���͑����l�̑�\�҂Ƃ��āA�����J�n��ɍ��Y�ژ^���쐬������A�a������s���Y�̎葱�ȂLj⌾�̎��s�ɕK�v�Ȉ�̍s�ׂ����錠��������B���Ɏq���̔F�m�⑊���l�̔p��������ꍇ�͕K���⌾���s�����K�v�ł���Ƃ����B

�@�܂��A�����l�ȊO�̑�O�҂Ɉ②����ƁA�����l�̋��͂��ɂ������߁A���炩�����⌾���s�������߂Ă������Ƃ����߂���B

�⌾���s���͌����Ƃ��āA��O�҂Ɉ⌾���s�̔C�����s�킹�邱�Ƃ͋�����Ă��Ȃ��B�������A�⌾�҂��⌾���ɂ���āA�⌾���s�̕��C���������ꍇ�A��O�҂Ɉ⌾���s�̔C�����s�킹�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

����́A���@�P�O�P�U���ɋK�肳��Ă���A�u�⌾���s���́A��ނȂ����R���Ȃ���A��O�҂ɂ��̔C�����s�킹�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������A�⌾�҂����̈⌾�ɔ��̈ӎv��\�������Ƃ��́A���̌���łȂ��B�v�Ƃ������̂ł���B

�⌾���s���͑����l�̑㗝�l�Ƃ݂Ȃ����⌾���s�������l����ꍇ�ɂ́A���̔C���̎��s�́A�����Ƃ��ĉߔ����Ō����邪�A�P�Ƃł��ۑ��s�ׂ́A���邱�Ƃ��ł���B�㗝�Ƃ́A�㗝�l���{�l�̑���Ɍ_��Ȃǂ��s�����Ƃ������B

�����āA�����s�ה\�͎҂ł����Ă��A�㗝�l�ɂȂ邱�Ƃ��ł���B

�܂�A�{�l���A�����s�ה\�͎҂ɑ��āA�ϔC���邱�Ƃł���B

�������A���̏ꍇ�A�{�l�������Đ����\�͎҂ɑ㗝����^���Ă���̂�����A�ӔC�͖{�l�ɂ��邽�߁A�u�㗝�l�������\�͎҂Ȃ̂Ŏ�������Ăق����v�Ƃ����Ă��A����͂ł��Ȃ��B�i�������\�͎҂𗝗R�Ɏ�������Ƃ͂ł��Ȃ�)

�㗝�ɂ͂Q��ނ���A�u�C�ӑ㗝�v�u�@��㗝�v������A�C�ӑ㗝�Ƃ́A�{�l������̈ӎv�ɂ���āA���l�ɑ㗝����^���邱�Ƃɂ���Ē�߂���B�@��㗝�Ƃ́A�@���ɂ���āA���R�ɑ㗝�l�ƂȂ�҂̂��Ƃł���B�Ⴆ�A�����N�҂̐e�͖����N�҂��e�ɑ��āA�㗝����^����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���N�㌩�l�����N��㌩�l�ƂȂ�Ɩ@���ɂ���Ē�߂���B

�@�e�����⌾���s���Ɏw�肳��Ă��邪�A���̐e���������ł͈⌾���s�̎葱���ł��Ȃ��Ƃ����ꍇ�A�⌾���ɏ�L�̂悤�ȋ�����߂�ꂢ��A�i�@���m���⌾���s�҂̕��㗝�l�Ƃ��Ĉ⌾���s�葱�����邱�Ƃ��ł���B

�@���ɁA��ɂ��������Ƃ܂��⌾���s�҂̎�Ȏd�����A���p���Ă܂Ƃ߂Ă������ƂƂ���B

���⌾���s�҂̖���

�@�⌾���s���́A�⌾�̓��e����������҂ł���B

�@�⌾�����쐬����Ƃ��ɁA�⌾���s�������߂Ă������Ƃň⌾�̓��e���������邱�Ƃ��ł��A�葱��傫�Ȗ������ʂ������Ƃ��\�ƂȂ�B

���̈��Ƃ��āA�⌾���ɁA�u����y�n�j�ɑ���������B�v�Ə����Ă���ꍇ����������B���̏ꍇ�A�����l�S���̈�ӏؖ������K�v�ƂȂ�B�����l���m�̒����ǂ��ꍇ�ł́A�e�l�̈�ӏؖ������擾���邱�Ƃ͂��قǓ���͂Ȃ����A�ЂƂ�̑����l�����j�ւ̑����ɔ����Ă���ꍇ�ɁA���̋��͂邱�Ƃ�����ƂȂ�B

�@���̂悤�ȏꍇ�ł��A�⌾�����⌾���s�����w�肵�Ă���ꍇ�́A�⌾���s�҂̈�ӏؖ����݂̂�����A���j���`�ɁA�X���[�Y�ɖ��`��ύX���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B����āA���߂邱�Ƃ��z�肳��鑊���ł��A�⌾���ŁA�⌾���s�����w�肵�Ă��邱�ƂŁA�⌾���s�҂̈�ӏؖ��݂̂Ŏ葱���ł���B

���⌾���s�҂̎d��

�@���ɁA�⌾���s���̎�Ȏd���ɂ��Č��Ă������ƂƂ���B

�@�⌾���s���Ɏw�肳�ꂽ�҂͑������n�܂�ƁA�܂��A�⌾���s�������̂��ǂ����̕Ԏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̍ہA�f��ꍇ�ł����R�͕K�v�Ƃ���Ȃ��B

�@�����ƁA���̂悤�Ȏd�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�P�D�⌾���s�҂ɏA�C�����|�𑊑��l����ҁi�②����l�j�S���ɒʒm ����B

�Q�D��Y�̒��������č��Y�ژ^���쐬���A�����l�S���Ɍ�t ����B

�R�D�⌾���Ɏq�̔F�m������ꍇ�́A�A�C���Ă���10���ȓ��ɖ����֓͏o ����B

�S�D�⌾���ɑ����l�̔p����p���̎����������ꍇ�́A�ƒ�ٔ����ɕK�v�Ȏ葱��������B

�T�D�⌾���̓��e�ɂ��ƂÂ��s���Y�̖��`�ύX�A�a�����̉��E���߂��A���̑����Y�̖��`�ύX���̎葱������B

�T�D�S�Ă̎葱�����I����A�����l����ґS���ɋƖ��I���̒ʒm����B

�⌾���s�҂̎d���̂Ȃ��Œ��S�ɂȂ�̂́A�s���Y��a�����Ȃǂ̖��`�ύX���̎葱�ł���B �⌾���s�҂͑����l�ł���O�҂ł��Ȃ邱�Ƃ͉\�����A�����̎葱�Ŗ������s�̎葱�͕����ɍs��Ȃ�������Ȃ����Ƃ������A�܂��葱���ώG�ł���Ƃ����B����ɐ��I�Ȓm����K�v�Ƃ��邽�߁A�l�ɂ���Ă͂��Ȃ�̐��_�I�E���̓I�ȕ��S�ɂȂ邱�Ƃ��l������B

�@�܂��A�⌾���̓��e�⑊���l�̏ɂ���ẮA�⌾���s�҂������l���ƌ��������������ƂɂȂ�A�g���u���̂��ƂɂȂ�\�����\���ɍl���邱�Ƃ��ł���B

�@ �⌾���s�ɂ���Ԃ⑊���l�Ԃ̌��������l����ƁA��������Ɉ����s�����m��ٌ�m�ȂǂɈ˗����Ă������Ƃ����S�ł��]�܂����Ɗ������B

���⌾�M���ɂ��ā�

�⌾�̑㗝�l�ł����⌾���s���̂��Ƃɂ��Ă͐�قǂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł����B�������A�⌾�̎葱���ɂ͂�����̕��@�����グ�Ă݂����Ǝv���B�⌾�M���ł���B�����ŐM����s���̃T�[�r�X�ɂ��čl���Ă������ƂƂ���B

�⌾�M���Ƃ́A�⌾�������Ƃ��Ɉ⌾���s�҂Ƃ��ĐM����s���w�肵�Ă����A�����������������Ƃ��ɂ͈⌾���s�҂Ƃ��Ďw�肵�Ă���M����s���⌾�ɋL�ڂ���Ă���ʂ�ɍ��Y�̕����Ɋւ���葱���Ȃǂ��s���Ƃ����T�[�r�X�������B �@���p��Ƃ��Ă̈⌾�M���Ƃ́A�⌾�ɂ����āA�⌾����l���M���ł���l�ɁA����̖ړI�ɏ]���č��Y�̊Ǘ�������|���߂邱�Ƃɂ��ݒ肷���M���̂��Ƃł���B

�ŋ߁A�����M����Ƒ��M���Ƃ������x���A�������m���Ă��Ă��邻�������A�⌾�Őݒ肷���M���̂��Ƃ��@���p��Ƃ��Ắu�⌾�M���v�ƂȂ�B

�@����̈⌾�M�������A���i���Ƃ��Ắu�⌾�M���v�̂ق�����ʉ����Ă��܂������߁A��ʓI�ɂ͈⌾�M���Ƃ����ƐM����s���̏��i�����w�����Ƃ������悤���B

�P�D�M���̒�`

�M���Ƃ́A���Y���̈ړ]���̑��̏����������l�����Ĉ��̖ړI�ɂ��������č��Y�̊Ǘ��܂��͏����������邱�Ƃ������B�@���Y���̈ړ]���s�Ȃ��邱�ƂƁA�A���Y���̈ړ]�����҂��A���̖ړI�ɂ��������āA�ړ]�������Y�̊Ǘ��܂��͏��������邱�Ƃ��A�M���̍\���v�f�ł���B

�Q�D�M���ɂ����铖���ҁi���̂P�j�\�ϑ���

�@���Y���̈ړ]���̑��̏��������A�A���l�����Ĉ��̖ړI�ɂ��������č��Y�̊Ǘ��܂��͏�����������҂��A�ϑ��҂Ƃ����B

�R�D�M���ɂ����铖���ҁi���̂Q�j�\�����

�@�ϑ��҂���A���Y�̈ړ]���̑��̏������A�A���̖ړI�ɂ��������č��Y�̊Ǘ��܂��͏���������҂��A����҂Ƃ����B�����N�ҁA���N��㌩�l�A��⍲�l�A�j�Y�҂́A����҂ɂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�S�D�ϑ��҂Ǝ���҂̊W

�@���Y�����ϑ��҂������҂Ɉړ]���邱�Ƃɒ��ڂ���ƁA�ϑ��҂����Y�̏��n�l�ł���A����҂����Y�̏���l�ł���B�A�ϑ��҂��A����҂ɁA���Y�̊Ǘ��܂��͏�����������Ƃ����_�ɒ��ڂ���ƁA�ϔC�_��ɂ����āA�ϔC�҂���C�҂Ɏ����̏������ϑ����邱�Ƃɗގ�����B

�����s���v�ƐM�����v��

�����̖��ōł��C�ɂȂ�J�M�ƂȂ��Ă���̂́A��͂����s���v���M�����v�ł���B�����ł͂��̖��ɂ��Č��Ă������ƂƂ���B

�܂��A��`�Ƃ��̒��ӓ_�ɂ��ďq�ׂĂ������ƂƂ���B

�����s���v�̒�`

���s���v�Ƃ́A�u�_���̍������S�ɗ��s����邱�Ƃɂ���č��҂��闘�v�v�������B

���A���s���v�ɂ́u���S�ȗ��s�������Δ��Ȃ������ł��낤�s���v�v���܂܂��B

��̓I�ɂ́A�_��ړI���ł��鏤�i�̌������l��A�]�����v�Ȃǂ�����ɓ�����B

�����s���v�Ɋւ��钍�ӓ_

�`���ŏq�ׂ��悤�ɁA���s���v�Ƃ́u�_���̍������S�ɗ��s����邱�Ƃɂ���č��҂��闘�v�v�ł���B

�����āA���̒�`�����������悤�ɁA ���s���v�͌_�L���ɐ������Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ���T�O�ł���B

��P�̒��ӓ_�́A����ł���B

���������A����ȂǂŌ_�����ł������ꍇ�ɂ́A���s���v�𐿋����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���̖���́A���Ⴊ�̗p���Ă��鍷�z���̗��ꂩ��́A��r�I�������₷���͂��ł���i���z���ɂ��ẮA�O�f�E�����V�U�ňȉ��Ȃǂ��Q�Ɓj�B

�����A���z���ɂ��A���s���v�Ƃ́A �u�_���s����Ă����Ȃ����ׂ����v��ԂƁA�_���s����Ă��Ȃ����݂̗��v�Ƃ̍������z�ŕ\���������́v �ł���B

�����āA�_�����ł���ꍇ�ɂ́A�u�_���s����Ă����Ȃ����ׂ����v��ԁv�Ƃ������̂��ϔO���邱�Ƃ͂ł��Ȃ� �i�_�����ł���ȏ�A�_��͑��݂��Ȃ��j�B

����āA�_�����ł���ꍇ�ɂ͗��s���v�̔��������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

���M�����v�̒�`

�M�����v�Ƃ́A�u�_�����ł���ꍇ�ɗL���ł���ƐM�������Ƃɂ���č��҂���������Q�v������ �i�O�f�E�����W�O�Łj�B

��̓I�ɂ́A������p�A�_�������p�A�_�L���ɐ�������Ǝv���ċ�s����肽���K�Ȃǂ����̐M�����v�ɓ�����B

�����āA���̒�`�����������悤�ɁA�M�����v�Ƃ����T�O�̒��g�́A�u���Q�v �ł���B

��������A�M�����v�́A�u���v�v�������邽�߂̊T�O�ł͂Ȃ��B

�����A�M�����v�Ƃ́A �u�_�����ł��邱�Ƃ�m���Ă����Ȃ����ׂ����v��ԂƁA �_�����ł��邱�Ƃɂ��Ēm��Ȃ��������߂Ɍ��ݒu����Ă��闘�v��ԂƂ̍������z�ŕ\���������́v�ł���B

�ȏ�̂��Ƃɉ����Ă�����������Ă��������̂��������v�ł���B

�����ȗ��R���Ȃ��̂ɍ��Y�I�������A����ɂ���đ��l�ɍ��Y��̑�����^�����ꍇ�ɂ́A���������҂͂��̗�����Ԋ҂���`�����i�����s�������Ԋҋ`���Ƃ����j�B

���̏ꍇ�ɂ����āA���������҂��P�ӂ̂Ƃ��i���Ȃ킿�����ȗ��R���Ȃ����Ƃ�m��Ȃ������Ƃ��j�́A���������҂́A���������ɑ��݂���͈͓��ŕԊ҂���悢�Ƃ���Ă���B������������v�̕Ԋҋ`���ƌĂ�ł���i���@��703���j�B

��̓I�ɂ́A���Y��V����ŘQ��Ă��܂����ꍇ�ɂ͂��̘Q��������������c�z���������v�ł���B���������Y����ɏ�����ꍇ��A���Y�Ŏ؋���ԍς����ꍇ�ɂ́A����ɂ�莩���̍��Y�̌�����Ƃ�Ă���̂ŁA�������؋��ԍς����������Ȃ����z���������v�ƂȂ�B

�������l�ȊO�ւ̑�����

�@�܂��A�������Ɋւ��Ă�����G��Ă����������̂��②������B�②�Ƃ́A�⌾�ɂ��l�Ɉ⌾�҂̍��Y���ŏ��邱�Ƃł���B�②�͒P�ƍs�ׂł���_�ŁA�_��ł��鎀�����^�ƈقȂ�B

�②����҂����҂Ƃ����A���҂͔푊���l�̑����J�n���ɐ������Ă���҂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������A�َ��́A�②�ɂ��Ă͊��ɐ��܂ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ���邽�ߎ��\�͂�����B�⌾�҂̎��S�ȑO�Ɏ��҂����S�����Ƃ��́A�②�͌��͂��Ȃ��B��~�����t���②�̏ꍇ�A���҂��������A�O�Ɏ��S�����Ƃ��②�͌��͂��Ȃ����A�⌾�҂��⌾�ŕʒi�̈ӎv�\���������Ƃ��͂���ɏ]���B�܂��A���҂ɂ͑����̏ꍇ�Ɠ��l�Ɍ��i���R���Ȃ����Ƃ��K�v�ł���B��②�̏ꍇ�̕���҂͑����l�Ɠ���̌����`�������Ƃ���Ă��葊���l�Ɠ���̖@�I�n�ʂƂȂ�B���̂��߁A��q�̂悤�ɕ���҂Ɠ�����҂Ƃł͖@����̈������قȂ�B�②�����͂��Ȃ�����������ɂ����͂��������Ƃ��́A���҂���ׂ��ł��������̂͑����l�ɋA�����邪�A�⌾�҂��⌾�ŕʒi�̈ӎv�\���������Ƃ��͂���ɏ]���B���҂��②�̕����܂��͏��F�������Ɏ��S�����Ƃ��́A���̑����l�͎��Ȃ̑������͈͓̔����②�̏��F�܂��͕��������邱�Ƃ��ł��邪�A�⌾�҂��⌾�ŕʒi�̈ӎv�\���������Ƃ��͂���ɏ]���B

�②�𗚍s����`���́A�����Ƃ��đ����l�������B����҂��②�𗚍s����`�����B�����l�̂��邱�Ƃ����炩�łȂ��ꍇ�ɂ͑������Y�Ǘ��l���A�⌾���s��������Ƃ��͂��̎҂��②�𗚍s����`�����B

���s���Y�Ƒ�����

��ɏq�ׂ����Y�ɂ͋��K�I�ȕ������ł͂Ȃ��}���V�����Ȃǂ̕s���Y�����̍��Y�̂Ȃ��Ɋ܂܂��B�ł́A�����̑����Ɋւ��Ă݂Ă������ƂƂ���B

�s���Y�i�y�n�A�����A�}���V�����Ȃǁj�������Ă���҂̎���A���̕s���Y�̖��`�𑊑��l�ɕύX����̂������o�L�ł���B

���̎��ɏd�v�Ȍ��т��̂��錠�����o�L�������ł���B�ł́A�Ȃ����̌������K�v�Ȃ̂��B

����͕s���Y���w�����ď��L�����擾�����҂�A�s���Y�ɒ���̐ݒ�����҂́A�����̕������o�L��ɐ������o�L����Ȃ��ƁA��O�҂ɑR�ł��Ȃ�������A���l�ւ̏��n���W����ꂽ�肷��ȂǁA�l�X�ȕs���v���邩��ł���B���̂��߁A��������҂��A��������ݒ�҂ɑ��Đ������o�L�ւ̋��͂����߂���̖@��̌�����F�߂�K�v������A��������̖@����o�L�������Ƃ����B

�b�̏��L�s���Y�ɂ��ĉ����`�̋U���o�L������Ă���ꍇ��A�����b�ɕs���Y�����ꍇ�Ȃǂ̍b���o�L��������L����o�L�����҂ł���A���͓o�L�`���҂ł���Ƃ����B

��ʓI�ɂ����A�o�L�����҂́A�o�L�����邱�Ƃɂ���ė��v����҂ł���A���ɕs���v����҂��o�L�`���҂ł���B�������A���̋�ʂ͂��Ȃ炸�������m�ł͂Ȃ��B���Ƃ��A������͓o�L�����邱�Ƃɂ���ė��v���邱�Ƃ͖��炩�ł��邪�A�������o�L����Ɉړ]���邱�Ƃɗ��v������ꍇ������i�Œ莑�Y�ł�Ƃ��Ȃǁj�A���̏ꍇ�ɂ́A����傩�甃����ɑ��o�L�̈ړ]�i�����j�𐿋����錠��������Ƃ�����B���������āA�����储��є����͓o�L�����҂ł���Ɠ����ɓo�L�`���҂ł��邱�ƂɂȂ낤�B

�o�L�������́A���̓I�Ȍ����W����т��̕ϓ��̉ߒ��Ɠo�L��̂���Ƃ���v���Ȃ��ꍇ�ɁA���҂���v�����邽�߂ɔF�߂��錠���ł��邪�A���Ƃ��A�b���������ƌ������ړ]�����ꍇ�ɍb�����Ƃ��������̈ړ]���������悤�ɓo�L�����邱�Ƃ��A���̓��ӂ�����Έ�ʂɗL���Ɖ�����Ă���B

���ɑ��������ɂ��Č��Ă������B���������Ƃ͑����l����Y�̂�������邱�Ƃł���A�푊���l�̕��������ȂǑ����ɖ��͂��������Ȃ��P�[�X��A�ƋƂ̌o�c�����肳���邽�߂Ɍ�p�҈ȊO�̌Z��o�������������ނ���Ƃ��ȂǂɎg����B������������ƕ��������l�͍ŏ����瑊���l�łȂ��������ƂɂȂ�A���̑k�y���͐�ΓI�Ȃ̂ŁA�o�L���Ȃ��Ă����̑����l�͑�O�҂ɑR�ł���B����͑��������ł�����Ԃ��R�����ƒZ�����ƁA�ƒ�ٔ����Ƃ������I�@�ւł̎葱���ő�O�҂ɂ��m�F�ł��邱�Ƃ���A�o�L�s�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

��Y�����ő�������lj��擾����̂́A���������ȍ~�ɐV���ɔ������镨���ϓ��Ȃ̂ŁA�������Ȃ��ƂȂ��������l����̓�d���n�̊W�ƂȂ�B�������������Ă�����ۂɈ�Y���������܂Œ����Ԃ�v���邱�Ƃ��܂�ł͂Ȃ��A���������������l�ɂ�鎄�I�ȋ��c�ɂ����̂ł��邱�Ƃ���A��O�҂ɂ͊m�F�̂��ׂ��Ȃ����߁A���łɓ����ҊԂŐ��������@���W�E�����W���҈ȊO�̑�O�҂ɑ��đR�i�咣�j���邽�߂̖@���v���ł����R�v���Ƃ��Ă̓o�L�����߂��Ă���B

��O�҂��������������҂ł������͓����ł��邩��A��Y�����ɂ�鑊���l�͓o�L���Ȃ���ΑR���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

���◯���ɂ��ĂƂ��̎�Ȕ��၄

���@�ł́A�����l�����Ȃ��Ƃ��擾�ł��鑊�����Ƃ����◯������߂��Ă���B���Ɉ◯�����N�Q���ꂽ�ꍇ�A�◯�������҂́A�◯����N�Q���Ă���҂ɑ��Ĉ◯�������̍��Y��Ԋ҂���悤�ɐ������邱�Ƃ��ł���B������◯�����E�Ƃ����A�◯�����E�́A�◯�������҂���◯���N�Q�҂ւ̈���I�Ȉӎv�\���ɂ���čs����B�u�◯�����E�v�������Ƃ��đ����o�L���s���ꍇ�A�◯�������҂��o�L�����҂ɂȂ����ŁA�◯����N�Q���Ă����҂��o�L�`���҂ƂȂ�B

�ł͂����ŁA��Ő��������◯���̈◯�����E���߂���ٔ��̔�������Ƃɍl���Ă������ƂƂ���B

�����Ă̊T�v

�@�`�i�吳�P�R�N���܂�j�́C�����W�N�Q���X���Ɏ��S�����B���̖@�葊���l�́C�Ȃł���a�C���q�ł���w�P�C�x�P�y�тx�Q�A�{�q�ł���w�Q�A�b�ł���B�`�̑����ɂ��āC�w�P�y�тw�Q�̈◯���͊e�Q�O���̂P�ł���B

�`�́C���ؐl�쐬�ɌW������؏��ɂ��C�`�̈�Y���x��y�тa�ɂ��ꂼ�ꑊ��������|�̈⌾�������B

�w��́C�����W�N�W���P�W���C�x��y�тa�ɑ��Ĉ◯�����E���������s�g���C�x��y�тa���`����O�L�����؏��⌾�ɂ��擾������Y�ɂ��C���ꂼ�ꂻ�̂Q�O���̂P�ɑ������镔����Ԋ҂���悤�ɋ��߂��B

�w��́C�����X�N�P�P���P�X���ɖ{�i���N���C�◯�����E�������Ƃ���s���Y�̎����ړ]�o�L�葱�������߂��Ƃ���C�x�Q�͕����P�T�N�W���T���C�x�P�͕����P�U�N�Q���Q�V���C���ꂼ���P�R�٘̕_�����葱�����ɂ����Ăw��ɑ����z�ُ�������|�̈ӎv�\���������B����ɑ��C�w��́C�����P�U�N�V���P�U���̑�P�R�̌����٘_�����ɂ����āC�i���������I�ɕύX���ĉ��z�ُ��������Ɋ�Â������̎x�������߂�ƂƂ��ɁC���̕��ѐ����Ƃ��āC�����J�n�̓��ł��镽���W�N�Q���X������x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߂��B

�@�P�R�́C�w��̈◯�����E�������ꕔ�F�e���C���̗]�����p�������C�x�����Q���ɂ��ẮC�w�炪�x��ɑ��◯�����E�������������̗����ł��镽���W�N�W���P�X������̕���F�e�����B����ɑ��C���R�́C������̈◯�����E�������ꕔ�F�e���C���̗]�����p���x�����̂Ƃ������C�x�����Q���ɂ��ẮC�����m��̓��̗�������̕���F�e�����B

�����

�@�{�����́C�◯����N�Q����②�ɑ����E�������Ȃ��ꂽ�ꍇ�̎��҂̌����Ԋҋ`���Ɩ��@�P�O�S�P���̉��z�ُ��Ɋւ��āC�◯�������҂̉��z�ُ��������̊m�莞���C����сC���z�ُ��������ɌW��x�����Q���̋N�Z���C�Ƃ����]���_�����Ă��Ȃ������_�_�ɂ��ō��قƂ��ď��߂Ă̔��f�����������̂ł���B

�]���̔���̊�{�I�ȍl�����́A�ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���B���Ȃ킿�A�◯�����E�������̖@�I�����ɂ��Ă͌`���������̗p���A����ɂ��C�◯�������҂́C���E�̈ӎv�\�������邱�Ƃɂ��C���E�̑Ώە��ɂ��C��̓I�ɎZ�肵�������Ɋ�Â��ď��L���Ȃ��������@��̋��L���������擾���C���̎擾���ɂ��C�����I�������Ƃ��Ă̕ԊҐ������Ȃ����ړ]�o�L��������L���邱�ƂɂȂ�i�Ŕ����a�T�P�N�W���R�O�����W�R�O���V���V�U�W�Łj�B�����āC���҂͈◯�������҂ɋA�������ړI���������ŕԊ҂��邱�Ƃ�v���邪�C��O�Ƃ��āC���҂́C�ړI���̉��z��ُ����邱�Ƃɂ�茻���Ԋҋ`����Ƃ�邱�Ƃ��ł��邪�i���@�P�O�S�P���j�A���҂����@�P�O�S�P���P���Ɋ�Â��ړI���́u���z��ُ����āv�Ԋ҂̋`����Ƃ�邽�߂ɂ́C���z�ُ̕�������|�̈ӎv�\�������������ł͑��肸�C���z�ُ̕��������ɗ��s���邩���͂��̗��s�̒����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����i�Ŕ����a�T�S�N�V���P�O�����W�R�R���T���T�U�Q�Łj�B���҂��ُ����ׂ����z�ɂ��ė��s�̒������ꍇ�ɂ́C���E�����ɂ�肢������◯�������҂ɋA�������������Ăю��҂ɕ����I�ɋA�����锽�ʁC�◯�������҂͎��҂ɑ��ĕُ����ׂ����z�ɑ�������z�̋��K�̎x�������߂錠�����擾����i�Ŕ������X�N�Q���Q�T�����W�T�P���Q���S�S�W�Łj�B�Ȃ��C��L�̂悤�ɉ��z�ُ��̗��s�̒����ꂽ�ꍇ���͌����̉��z�ُ������ꂽ�ꍇ�̌��ʂƂ��āC�u���E�����ɂ�肢������◯�������҂ɋA�������������Ăю��҂ɕ����I�ɋA������v�Ƃ������Ƃ̈Ӗ����e�ɂ��ẮC���E�����ɂ�肢�����������ʂ������̂ڂ��Đ��������Ȃ����ƂƂ���Ƃ������ʂ���������̂ł���C�②�̌��͂��k�y�I�ɕ���������̂Ɖ������i�Ŕ������S�N�P�P���P�U���ٔ��W���P�U�U���U�P�R�Łj�B���҂ɂ����ĉ��z�ُ��̈ӎv�����邱�Ƃ�\�������ꍇ�ɂ́C�◯�������҂́C���z�ُ���i�����邱�Ƃ��ł��C���̉��z�ُ������i�ׂɂ����鉿�z�Z��̊���́C�����R�����٘_�I�����ƂȂ�i�O�f�Ŕ����a�T�P�N�W���R�O���j�B���E�����������◯�������҂��②�̖ړI�ł���s���Y�̎����ړ]�o�L�葱�����߂�i�ׂɂ����āC���҂��C�����R�����٘_�I���O�ɁC�ٔ�������߂����z�ɂ�薯�@�P�O�S�P���̋K��ɂ�鉿�z�ُ̕�������|�̈ӎv�\���������ꍇ�ɂ́C�ٔ����́C���i�ׂ̎����R�����٘_�I�������Z��̊���Ƃ��ĕُ����ׂ����z���߂���C���҂����̊z���x����Ȃ��������Ƃ������Ƃ��āC�◯�������҂̐�����F�e���ׂ��ł���i�O�f�Ŕ������X�N�Q���Q�T���j�B

��L�̂悤�ɉ��z�ُ������̊�{�I�ȍl������������Ă���ɂ�������炸�C�◯�������҂��擾���鉿�z�ُ��ɌW�錠���̔�����������e�ɂ��ẮC�K���������m�ɂȂ��Ă͂��Ȃ������B���̓_�ɂ��C�{�����́C�◯�������҂���◯�����E�Ɋ�Â��ړI���̌����ԊҐ����������҂��②�̖ړI�̉��z�ɂ��ė��s�̒����Ă��Ȃ��ꍇ�ł����Ă��C�◯�������҂ɑ��Ĉ②�̖ړI�̉��z��ُ�����|�̈ӎv�\���������Ƃ��ɂ́C�◯�������҂́C���҂ɑ��C�◯�����E�Ɋ�Â��ړI���̌����ԊҐ��������s�g���邱�Ƃ��ł��邵�C����ɑ��鉿�z�ُ����������s�g���邱�Ƃ��ł���Ɖ������Ƃ�����C��L�◯�������҂����҂ɑ��ĉ��z�ُ��𐿋����錠�����s�g����|�̈ӎv�\���������ꍇ�ɂ́C���Y�◯�������҂́C�◯�����E�ɂ���Ď擾�����ړI���̏��L���y�я��L���Ɋ�Â������ԊҐ������������̂ڂ��Ď����C����ɑ��鉿�z�ُ����������m��I�Ɏ擾����Ɖ�����̂������ł���Ɣ��������B����́C��L�◯�������҂����z�ُ��𐿋����錠�����s�g����|�̈ӎv�\�����������Ƃɑ��C���Y�ӎv�\���̎��_�ʼn��z�ُ����������m��I�ɔ���������@�����ʂ�������Ƃ̍l�������̗p�������̂ƍl������B��������ƁC���҂́C�◯�������҂ɑ��C��L�ӎv�\���̎��_�ŁC�②�̖ړI�̉��z��ُ����ׂ��`�����ƍl�����邩��C���@�P�O�S�P���P���Ɋ�Â����z�ُ������ɌW��x�����Q���̋N�Z���́C��L�̂Ƃ���◯�������҂����z�ُ����������m��I�Ɏ擾���C���C���҂ɑ��ُ����̎x���𐿋��������̗����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ��A�{�����́C�x�����Q���̋N�Z���Ɋւ��āC���z�ُ��������̊m��擾�ɉ����āC���҂ɑ���ُ����x���̐������v������Ă���̂́C���z�ُ��������͊����̒�߂̂Ȃ����ł���C���s��������������x�̐ӂ߂����Ɓi���S�P�Q���R���j�Ɋ�Â��B

�@�{�����̍l�������炷��C�◯�������҂���L�̂Ƃ�����҂ɑ��ĉ��z�ُ��𐿋����錠�����s�g����|�̈ӎv�\��������ɂ��ẮC�K�����������i�葱�ɂ����Ă���K�v�͂Ȃ����ƂɂȂ낤�B

�@�Ȃ��C�◯�������҂Ƃ��ẮC��L�̈ӎv�\��������ꍇ�ɂ́C�@���Y�ӎv�\���ɂ��C�◯�����E�ɂ���Ď擾�����ړI���̏��L���⌻���ԊҐ������������̂ڂ��Ď����C���ł��鉿�z�ُ��������݂̂��擾���邱�ƂɂȂ邩��C���҂̖����͂̃��X�N�����ƂɂȂ邱�ƁC�A���z�ُ��̖ړI���̉��z�Z��̊���͎����R�����٘_�I�����ł��邩��C�ӎv�\���̎��_���炻��܂łɖړI���̉��z���ϓ�����]�n�����邱�ƂȂǂɂ����ӂ���K�v������ƍl������B

��������

�@���q����Љ�ł���ƌ���������̓��{�ɂ����đ����Ƃ������͂ƂĂ��傫�Ȗ��ƂȂ�Ɗ������B�Ȃ��Ȃ�A�����̎葱�����Ȃ��X���[�Y�ɐi�s���邽�߂ɕK�v�Ȉ⌾���͈ӎv�\�͎҂ɂ����̂ł���K�v������A�㗝�ŏ������Ƃ�������Ă��Ȃ��B�F�m�ǂ�A���c�n�C�}�[�Ƃ��������t�����s���錻��ł́A�⌾�������{�l�������őO�����Ĉ⌾�����c���K�v������B

�@�ȑO�A���̗F�l�����ɑ����ɂ��Ă̑��k�������|���Ă������Ƃ��������B���̑��k���e�Ƃ��ẮA���̗F�l�̑c�����S���Ȃ����Ƃ��ɑ����ł����̂͑c���̍��Y�̂����◯�����������ł��Ȃ������Ƃ������̂ł������B�F�l�̕��̑����́A�c�����猩��Ύ��j�ɂ�����A�̐l�ł���c���͗F�l�̕��̌Z�Ɠ������Ă����B�������A�F�l�̕��͂��łɌ̐l�ł��������߂ɂ��̍��Y�̈◯���݂̂̑����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����Ƃ������̂ł���B���͗F�l�Ɉ⌾�ɂ͉��Ə����Ă��������Ɛq�˂�ƁA�ꖇ�̎ʐ^�������Ă����B�����ɂ́A�q�����`�����悤�Ȑk�������Łu�킽���̏��L����S���Y�j�Ƃ��̍Ȃɑ���������B�̐l���A��A�Z���A���t�v�Ə�����Ă����B���͂��̂Ƃ��ٌ�m�ɑ��k���邱�Ƃ𑣂��A�F�m�ǂɂ��������f�f���ȂǂȂɂ��̐l�Ɋւ��鎑���������Ă��炤���Ƃ͂ł��Ȃ��̂��q�˂Ă݂��B�������A�ٌ�m�H���A���̖��͗����邱�Ƃ��ɂ߂č���ł���Ƃ̂��Ƃł������������B�܂��A�f�f���Ȃǂ����ׂď�������Ă���Ȃɂ��Ȃ����ׂȂ����j�v�w�̏������̂Ƃ̕Ԏ����Ԃ��Ă����B���͂��̂Ƃ��ƂĂ���邹�Ȃ��C�����ɂȂ�A�����ɑ����̖��Ɋւ��Ė@���̔������̂悤�ȁA�Ȃ��A�ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��܂���ʂ��Ă��܂��̂ł��낤�Ƃ����C�����ƂȂ����B

�@�⌾���c�����Ƃ́A�Ƒ��⎩���̎q������������Ȃ��悤�ɁA���߂邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂ�����̂ł���Ɠ����Ɉ�Ԃ͎����̂��߂ł���Ɗ������B�����������^���������邱�Ƃ̂Ȃ��⌾�����������ƂŎ����̎���ɉƑ��̎����ɑ����ۂ��ς���Ă��邩��ł���B���́A�������ɐ��b���Ă��ꂽ�l�ɍŌ�̉��Ԃ��Ƃ��Ĉ⌾�����c���ׂ��ł���Ƃ��������Ɏ������B

�Q�l������

�����ƈ⌾�̂��ƂȂ炱��1���@�Ό��L���E�ďC

���@IV ����� �e���E�����@ ���c�M�E��

�i�@���m�@�l�\���[HP�Fhttp://soly.jp/archives/7460

�ٌ�m�@�l���@��������HP�Fhttp://www.springs-law-chiba.com/

�ٌ�m�@�l���_�@��������HP�Fhttp://www.fudousan-trouble.biz/

�����Ė�

���_�@�⌾�͔푊���l�̈ӎv���ő�����d������̂ł���A�����l�����̈ӎv�ɔ����M���𗠐����ꍇ�͖@�I�Ɍ����������K�v�ł���ƍl����A�Ɠ����ɔ푊���l�̈ӎv�����ł͂Ȃ��⑰�̐����̕ۏ��{���̌����҂̕ی�ȂǑ����l�����◯���̊ϓ_���d�v�����ׂ��ł���B

�@

���߂ɖ��_�Ƃ́@

�܂��⌾�Ƃ́A�⌾�҂����̐l�̎��ɍł����ԓI�ɋߐڂ������_�ł����ӎv�\���ł���A�����̎���ɐ�������Y�̏������̖@���s�ׂɑ��Ă������̈ӎv�\���̌��͂��y�ڂ����Ƃ��ł���B�܂�⌾�ҁi�푊���l�j�������Œz���Ă������Y�̍s����������x�����̈�u�ɉ������`�ő����l�ɔz�����邱�Ƃ��ł���B��̕��@�ł���B

�������O���ł��������ʂ肠����x�ł��������̈ӎv�f���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ疯�@1028���ɔ푊���l�̌Z��o���ȊO�̑����l�ɂ͑����J�n�ƂƂ��ɑ������Y�̈�芄�����擾������Ƃ��������i�◯�����j���F�߂��Ă���܂��A�q�̑�P�����l�ɂ��◯�����͔F�߂���Ƃ���Ă���B����ɂ��푊���l�͂ǂ�Ȃɂ��������ł����͈͂͂��̑����l�ɕ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B

����ɂ��⑰�҂̐����ۏ�̖��Ǝ��҂��②�̗��v�Ȃǂ��傫�ȑ����ɂȂ�A�����铖���Җ��ƂȂ��Ă����B���̗l�ȃg���u��������邽�߂��⌾���s�����w�肵���R�ɖh�����@�����邪������⌾�҂̐M����㗝���͈̔͂ȂǁA�ǂ��܂ł̍s�ׂ�������Ă��邩�����ƂȂ肤��B

�����ď�̖�����������Y�̕��z�Ɏ������Ƃ��Ă������l����O�҂ɍ����ۂ���Ă����ꍇ�A���̍�����̂��ߑ����l���②���ꂽ���̂��O�҂������A�܂��͓o�L�����ꍇ�̂���R�v�������ƂȂ��Ă����B

�A

�����̗���Ƒ����l�̌����ƈ��l

���@882���@�����͎��S�ɂ���ĊJ�n����B

�푊���l�̎��S�ő������J�n����⌾������ꍇ�͂���ɏ]���B���ɑ����l�ɂ͖��@920���̒P�����F�����@922���̌��菳�F�����@939���̕����Ȃǂ��ł���B�����͎O�J���ȓ��Ɉӎv��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����������ɑ����l�����菳�F���͑����̕��������Ȃ������Ƃ��͒P�����F�����Ƃ݂Ȃ����B���̌��Y�������c�ɓ����Ă����܂��B

����͑�����Y���ǂ̂悤�ɕ����邩���A�����l�S���Řb�������Ă��߁A�S�������ӂł��Ȃ������ꍇ�͉ƒ�ٔ����ň�Y���������邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ă����܂ŗ��ď��߂ċ�̓I�Ȉ�Y�̕��z�ƂȂ�܂��B�����������őO���ł��グ���Ƃ���A�푊���l�̈⌾�Ƒ����l���◯���̓����Җ�肪�悭�N���܂��B

�Ⴆ�Δ푊���l�`(��)����Y�̑S�Ă����l�c���②����ƈ⌾�Ɏc�����B���̂Ƃ���a�Ɩ��̂b�̈�Y�͂ǂ��Ȃ�̂������ɂȂ邪�A����͖��@890���̔푊���l�̔z��҂͑����l�ɂȂ�̂Ɩ��@887�A886���Ŕ푊���l�̎q���������l�ɂȂ�A�����Ė��@1028�����◯�����g����Ɩ��͈�Y�̔�������ɓ���邱�Ƃ��ł���B�������l����������Ƃ��Ă����@1031�����◯�������ҋy�т��̌p���l�́A�◯����ۑS����̂ɕK�v�Ȍ��x���②�y�ё��^�̖ŎE�𐿋����邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă���̂ł�͂舤�l�͂��̐����ɉ����A��Y�̔�������ɓ���邱�ƂɂȂ�B

���͂��̑����̌��ʂɂ͂����ނ˓��ӂ���B�m���ɔ푊���l�̈⌾�͎����̍��Y�����R�ɏ���������̂Ƃ��đ��d���ׂ��厖�Ȃ��̂����A���g�������Ă���`������������������v������̂͂������������ł���B��͂�`�����ʂ����Č������s�g���ׂ��ł���A���ю�Ƃ��Ĉ⑰�̐����̕ۏ���ʂ�������Ɏ��g�̍��Y�̎g���������߂邱�Ƃ������������ł���ׂ����B

�������܂�����Ƃ����◯���̈Ӌ`�ɋ^���������B���������◯���͈⑰�̐����̕ۏ�ׂ̈ɑ��݂��邪�A���̈⑰���������łɐ����̕ۏႪ����ꍇ��q���������鎞�_�ŁA���łɎq�͐�����Ղ�z���Ă���ꍇ�A�◯�����̕ۏ�Ƃ��錩���ɂ͋^�₪������B

�܂����l�̕��ł��ō��قł͈��l�_��͖��@90���̌����Ǒ��ᔽ�ɂȂ薳�����������ی삪�K�v�ł���ꍇ�œ������Ă���ꍇ�͓����_��Ƃ���90���ᔽ�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��Ă���B�����������l�_�ǂ̂悤�ȋK��Ō��܂���̂Ȃ̂����B���ł���̂Ɛ����ی�ׂ̈Ȃ�ᔽ�ɂȂ�Ȃ����͌������p�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƌ^�₪����B���������ی�ׂ̈ɂ���Ă���̂Ȃ炻���͍����ۏႷ�ׂ��ł���ƍl����B

�B

�⌾���s�����㗝���Ƒ�O�҂̍�����ɂ���

�⌾���s���Ƃ́A�⌾�̓��e�𐳊m�Ɏ��������邽�߂ɕK�v�Ȏ葱���Ȃǂ��s���l�̎��Ŋe�����l�̑�\�Ƃ��āA�푊���l�̎���̈�Y�����ɂ�������Y�ژ^�̍쐬��A�a�����̊Ǘ��A�s���Y�̑����o�L�̎葱���ȂǁA�⌾�̎��s�ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̍s�ׂ��s��������L���A���Ɏq���̔F�m�⑊���p�����s���ꍇ�́A�⌾���s�����K���K�v�ɂȂ�B���l�����҂ł���Ȃ�Ί�{�N�ł��Ȃ邱�Ƃ��ł���B�⌾�����⌾���s�����w�肷�郁���b�g�Ƃ��ẮA�����J�n�㑊���Ɋւ���葱���P�Ƃōs������������̂ŁA���̑����l������ɑ������Y������������A�葱�̖W�Q��j�~�ł��邱�Ƃł���A���Ƃ������l���⌾���s���ɔ����đ������Y������ɏ���������̍s�ׂ͖����ɂȂ�_�ł���B

�Ⴆ�A�������S���������J�n����S���Y���ɑ���������ƌ����⌾���������Ƃ��悤�B���̎����q����l�����Ƃ���B�����Ă��̑��q����O�҂̍��҂Ɏ؋������Ă���A���҂͍�����̈ב��q���@�葊��������Y���������o�L�����������ꍇ�A���҂̂��̍s�ׂ͔F�߂��邩�B����������⌾���s���ł���B

���̏ꍇ�A�@��㗝�l(�⌾���s��)�̑����ɂ��⑰�̐����̕ۏ�E�{���̌����҂̕ی�ƍ��҂̎��{��`�̗��O�ɑ�������������Ԃ��荇���A�����Җ����R�v���ɂȂ�B���҂̍s�g�ł���Ƃ��Ė��@176���̕����̐ݒ�y�шړ]�́A�����҂̈ӎv�\���݂̂ɂ���āA���̌��͂���̂Ɩ��@177���̕s���Y�Ɋւ��镨���̓��r�y�ѕύX�́A�s���Y�o�L�@ �i����16�N�@����123���j���̑��̓o�L�Ɋւ���@���̒�߂�Ƃ���ɏ]�����̓o�L�����Ȃ���A��O�҂ɑR���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����ɖ��@909���̈�Y�̕����́A�����J�n�̎��ɂ����̂ڂ��Ă��̌��͂��A��O�҂̌������Q���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��Ă��肱���ɂ�肱�̕s���Y�ɑ���o�L���咣����B�m���ɂ���͋��ʂ��Ă��萳���Ȍ������ƌ����������A���������܂����Y�͑��q�ɓn���Ă��Ȃ����Ƃ��d�v�ƂȂ�B�������q�����菳�F�����Ĉ�Y����ɂ��Ă����疯�@909���̈�Y�̕����́A�����J�n�̎��ɂ����̂ڂ��Ă��̌��͂��A��O�҂̌������Q���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��č��҂̏����ƂȂ邪����̏ꍇ�͈Ⴄ�B

��͕��̈⌾���M�������⌾���s���ɂȂ��Ă���A���@1015���ɂ���⌾���s���́A�����l�̑㗝�l�Ƃ݂Ȃ��Ƃ����㗝�����^�����Ă��薯�@1012���⌾���s���́A�������Y�̊Ǘ����̑��⌾�̎��s�ɕK�v�Ȉ�̍s�ׂ����錠���`����L���邵�Ă���B�܂葧�q�ɂ͍��Y���s�g���錠���`���͂Ȃ��A�Ⴆ��ɍ��҂ƕs���Y�_��̓o�L�ɂ�������̌_����s���Ă����͂���Ă����̌������Ȃ����@1013�����⌾���s��������ꍇ�ɂ́A�����l�́A�������Y�̏������̑��⌾�̎��s��W����ׂ��s�ׂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��č��҂̍������F�߂Ă��Ȃ��B������������҂͑����l�Ɠ����Ƃ��A���҂͖��@909���̑�O�҂ɂ͂�����Ȃ��B����ĕs���Y�̓o�L���⌾���s���ł���ꂪ���҂ɑ��o�L���������s�g���������o�L�ւ̋��͂����߂邱�Ƃ��ł���B

���̑R���͖{���̌����҂̕ی�Ǝ��{��`�̗��O�ɏƂ炵���킹�����I�Ȕ��f���Ǝv���B��͂��Y�͈⑰�̐����̕ۏ�ׂ̈Ɏg����ׂ��ł����O�҂�������ׂ̈ɂ�����݂���ɐN���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������]��Ɉ⑰�̐����̕ۏ�⌠���҂̕ی�ƌ����ƍ��x�͎��{��`�̗��O���ے肳����҂̗����傫���h�邪�����˂Ȃ��Ȃ�B������̂���Ȃ��悤�Ɉ��ӓI�ɑ������������҂����҂��Ă������v������ꂸ�s�����ɂȂ��Ă��܂����ꂪ�\�z���ꎑ�{��`�̗��O�Ɋ�Â��_���藧���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�Ȃ̂ł������_��ɔ��f�A�Ή��������ȗ��v��o���Ɏ�������ׂ��ł���B

�C

�푊���l�̐M���ƕԊҐ����͈̗͂��v

���@121���@�������ꂽ�s�ׂ́A���߂��疳���ł��������̂Ƃ݂Ȃ��B�������A�����s�ה\�͎҂́A���̍s�ׂɂ���Č��ɗ��v���Ă�����x�ɂ����āA�Ԋ҂̋`�����B

�Ⴆ�Ζ{�Ȃ`�A�v�a�A���l�b������v�a�͢�a���͂b�ɗ^���风|�̈⌾���c�����B�b�͉^�p�̍˔\�������̂ła����̈②�ꉭ�~��10���~�ɂ����B���������̂����̌܉��~���z�X�g�N���u�ŎU�����Č܉��~���Ă��܂����B�����s���Ǝv�����`���ԊҐ��������߂��B����͂`�̖@�葊���Ƃb�̈⌾�������Η����Ԃ��荇���Ă���R���ł���B

�`���炵�Ă݂�Εv�̈⌾�̐M���w���ĎU���s�ׂ͕s�@�s�ׂł���s���������Ǝ咣���A���@704���̖@����̌����Ȃ����l�̍��Y���͘J���ɂ���ė��v���A���̂��߂ɑ��l�ɑ������y�ڂ����ҁi�ȉ����̏͂ɂ����āu��v�ҁv�Ƃ����B�j�́A���̗��v�̑�������x�ɂ����āA�����Ԋ҂���`����(�s�����v�̕Ԋҋ`��)���͖��@704���̈��ӂ̎�v�҂́A���̎����v�ɗ�����t���ĕԊ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ����āA�Ȃ����Q������Ƃ��́A���̔����̐ӔC���ׂ������ɊY��������̂��Ǝ咣����B�������b�ɂƂ��Ă͍ŏ��͉^�c�ׂ̈Ɏg���a���M���ɏ\���Ă���Ǝ咣�����̗��v�̎g�����܂ŋ��߂��ĂȂ��Ɖ��߂��Ă���B�܂�����͈②�̖@���s�ׂł��������̒P�ƍs�ׂƂ��s�@�s�ׂł͂Ȃ��ƍR�c�����B

�ł͂��������s���v���M�����v�ɓ��Ă͂߂Ă݂悤�B������������͍��҂��A�_��ɂ��đ��Q�����������s���ۂɐ����ł���A�{���_���s����Ă�����҂����邱�Ƃ̂ł������v�̂��Ƃ������B

���s���v�Ƃ͂��̌_���s����Ă���A���̗��p��]���Ȃǂɂ�蔭�������ł��낤���v�̂��ƂŁA�M�����v�Ƃ͂��̌_�L���ł���ƐM�������߂ɔ����������Q�̂��Ƃ������B�܂��A���s���v�́u����͂����������̂�Ԃ��v�Ƒi���邱�ƂŁA�M�����v�́u�x�����K�v�̂Ȃ�����������Ԃ��v�Ƃ����Ӗ������ƂȂ�B�����炭�`���M�����v�̂��ƌ����Ă���A�v�a���z�X�g�Ŏg�킹�邽�߂ɐM�������킯�ł͂Ȃ��A����͂a�ւ̏d��ȗ���ł���x�����K�v�̂Ȃ����������ł��邽�ߖ��@703�����g�����Q�����������邱�Ƃł��낤�B(�����炭�z�X�g�����)

����Ƃ��Ă͂b���������v���͂`�̕ԊҐ����ɉ�����`���͂��邪�A�Q�������(�z�X�g���)���������v�Ɋ܂܂�Ȃ��̂ŕԊҋ`���͂Ȃ����̂Ƃ���B

�������v�Ƃ͌��ݎ茳�Ɍ`�Ƃ��Ďc���Ă��闘�v�̎��������H���a���A�w��Ȃǂ��܂܂��B

�m���Ɋw��⋳���͎��g�̐g�ɕt����X�ɑ傫�ȗ��v���グ������̂ł��邵�A�m�I���Y�̊ϓ_���猩�Ă����̗��v�͑傫���Ԋҋ`����������̂���ޕ����Ȃ����낤�B���������瓙�̊w��ɂ͕Ԋҋ`�������y�ŘQ��ꂽ���̂ɂ͕Ԋҋ`�����Ȃ����Ƃ͂���������a��������B�����O��`���̂����������`��������悤�ɍ��͋��琄�����Ă���B�܂����{�����@�Q�T���ɂ͂��ׂč����́A���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ�����L����Ƃ��Ă���B���̕K�v�Œ���̐����𑗂邽�߂ɂ͍Œ���x�̋���A�`�����炪�K�v���ƍl������B����͌�̗��v���m�ہA�ی삷��ׂ̕K�v�s���Ȃ��̂ł���B�ł͌�y�ŘQ���͕̂K�v�Ȃ��Ƃ��H���Ȃ��Ƃ������������Ă��邱�Ƃł͂Ȃ����낤�B���̗l�ɕK�v�Ȃ��̂ɕԊ҂��`���Â��A�K�������K�v����Ȃ����͖̂Ə����邱�Ƃ͖@����̊ϓ_���猩�Ă��s�����ł��萳�`�ɔ�����B

�`������⍑�����F���Ă��鋳��̊w��ɂȂǂ͕Ԋҋ`����Ȃ����̂Ƃ���ȂǁA�@���⍑�̏_��ȑΉ������ꂩ��͕K�v�ł���ƍl����B

�D�܂Ƃ�

�⌾���M���͔푊���l�̍Ō�̈ӎv�\���ł���ő���̑��d�����邱�Ƃ͂�������A�~�߂��X�����l����҂͂���������̗l�Ɏv�킸�`���̗l���Ǝ~�߁A���S���ӂ���ɓ�����悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�⌾�͂����̍��Y�����̓���ł͂Ȃ��c���ꂽ�l�̍K��������đ������̂ł���̂�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���Q�l����p�ɗp�������ЁA���̓T�C�g ��

�E�B�L�y�f�B�A�@���{�����@ ��25��

�E�B�L�y�f�B�A�@�o�L������

�E�B�L�y�f�B�A�@�◯���܂��◯�����E������

�E�B�L�y�f�B�A�@�P�����F

�E�B�L�y�f�B�A�@�R�v��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��121��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��1015��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��704��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��703��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��1012���@

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��909��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��177��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��176��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@��1013��

�E�B�L�y�f�B�A�@�②

�E�B�L�y�f�B�A�@�⌾�i���́j

�E�B�L�y�f�B�A�@���@�P�O�Q�W��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@882���@

�E�B�L�y�f�B�A�@���@�X�Q�O��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@�X�Q�Q��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@�X�R�X��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@�W�X�O��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@887�A886��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@90��

�E�B�L�y�f�B�A�@���@909��

�⌾���s�҂Ƃ́H - �� �s�����m�������@�⌾���s��

��Y�������c�Ƃ́H -

123�����ŁE���^�ŁE�⌾�̕���

�⌾���s�҂Ƃ́A��������l�H -

�������k���i�����E�O�����k���j

�������v���ĉ��ł����H -

���̑�(�����E�ی��E���Y�^�p) ������ | ������

�����C���s���v/�M�����v�C�@���p��W |

�����ٌ̕�m �g�c�טY�@��

...

�M�����v�Ƃ� - Weblio����

�⌾�i�䂢����E������j�Ƃ͉����H |

��Y�����E�⌾�쐬�l�b�g���k��

Windows 10 �ł����[�����瑗�M

���p�F�L

�w�����ƈ⌾�x

�i�P�j�͂��߂�

�������N���������ɍł��߂����o�����́A��͂葊���l�Ƃ��Ďc���ꂽ�Ȃ�q�̍��Y�����鑈���ł���B

�w�e�����ʂƌZ�풇�������Ȃ�x�Ƃ����b���A���͉��x���������������Ƃ�����̂����A���������������ƂȂ��āA�����ʂ�w�Z��͑��l�̎n�܂�x�ɂȂ�P�[�X�͋H�ł͂Ȃ��Ƃ����B

�����玖�O�ɑ����ő���s���āA���Y����������c���Ă��A���Y�������đ����ƂȂ��ẮA�����q���Ȃ��B

����ȂƂ��ɖ��ɗ��̂��w�⌾�x���B

�⌾���܂Ƃ߂���ʂ́w�⌾���x���쐬���邱�ƂŎc���ꂽ�����l���m�ł̑����𖢑R�ɖh�����Ƃ��\�ł���B

�⌾�͑����ɂ����čŗD�掖���A���̂��߁A�⌾�����쐬���Ă����Δ푊���l���S���Ȃ������ƂɁA�푊���l�̑������Y�����ꂼ��̑����l�ɂǂ̂悤�ɕ��z���邩���w�����Ă������Ƃ��ł��A��X�̃g���u����h���L���Ȏ�i�ƂȂ�B

���ɁA�Z��Ȃǂ̐e���Ԃ̑����́A���l���m�̑��������[�������A�Ђǂ��Ȃ肪���̂��߁A���Ȃ�L���ƌ����邾�낤�B

���̂悤�ɑ����ƈ⌾�Ƃ������̂́A�d�v�Ȗ����������A�ƂĂ��[���W�Ō���Ă���B

���A�����ɑ����̐�������݂��A���������̈⌾�����̖A�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����B

���_����q�ׂ�ƁA�⌾���@���ŔF�߂���̂ł���A����͌l�̈ӎv�̑��d�B�ӎv�d����̂ł���A�������������͈̔͂��L����ׂ����A�Ǝ��͎v���B

��ߏ�Ȓ���_��������Ȃ����A�l�I�ɋC�ɂȂ����������ȉ��ɂ܂Ƃ߂��̂ŁA�⌾���⌾���s���Ȃǂ̌����`������_�܂��A�q�ׂĂ��������Ǝv���B

�i�Q�j�⌾�̎��

�⌾�Ƃ͖{���A�w�S���Ȃ����l�������̎���̂��߂Ɏc�������t�╶�́x�̂��Ƃ��w�����A�����ł͖��@��̈Ӗ��́w�����̎���̖@���W���߂�Ō�̈ӎv�\���x�̂��ƂŁA���@�X�U�O���ɂ͖��@�̒�߂�����ɏ]��Ȃ�����A���͔͂������Ȃ��Ƃ����B

�⌾���R�̌����Ɋ�Â��A�⌾�̐��x��F�߂邱�Ƃɂ���āA�l�͈⌾�ɂ��A���O�����łȂ��A���̎���ɂ������̍��Y��F�߂邱�Ƃɂ���āA�l�͈⌾�ɂ��A���O�����łȂ��A���̎���ɂ������̍��Y�����R�ɏ����ł���Ƃ�����|������B

�Ƃ͂����A��L�̐����������⌾���A�Ƃ����킯�ł��Ȃ��B

�⌾�̎�ނ͑傫�������ē��ށB��ڂ���ʓI�ɂ悭�m���Ă���w�⌾�x�B

��ڂ��w����������|�̈⌾�x���B

�@�⌾

��̓I�Ɍ���������Ȃ�A�w�②����⌾�x�ł���B

�②�Ƃ́A�⌾�ŁA���Y�̑S�āA�܂��͈ꕔ�𑊑��l�Ȃ��������l�ȊO�̐l�ɖ����ŏ��n���邱�Ƃ������A�②�̌��͂́A�⌾�҂����S�������ɔ������A���L���ړ]�̌��ʂ�������Ƃ���Ă���B

�A���A�②�̌��ʂ��A��O�҂Ɏ咣���邽�߂ɂ́A���L���ړ]�o�L�Ȃǂ��R�v���\�\�����ҊԂŐ��������@���W�Ȃ��������W���҈ȊO�̑�O�҂ɑ��đR����@���v���\�\���K�v�ɂȂ�B

�⌾�Ŗ@�葊���l�\�\���@�Œ�߂�ꂽ�����l�\�\�ȊO�̎҂ɍ��Y���擾������ɂ́A�⌾�����쐬���āA�②������@�����Ȃ��B

�܂��A�②����ꍇ�ɂ́A���̑����l���◯���ɔz�����K�v�ƂȂ�B

�◯�������҂��猸�E��������ƁA�N�Q���������ɂ��Ă͍��Y��Ԋ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B

�܂��A�②����⌾�����ނɕ������A���ꂪ�w��②�x�Ɓw���②�x�ł���B

��②�͌X�̍��Y����肵�Ȃ��ŁA�������②������@�ŁA���҂͐ϋɍ��Y�݂̂Ȃ炸���ɍ��Y���p������B

��②���������ہA����ҁ\�\��I���②�����ҁ\�\�́A�����l�Ɠ�������ɗ����߁A�②���ꂽ�����ō��ɂ��Ă����S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�]���āA�}�C�i�X�̍��Y�̕��������ꍇ�ɂ́A�����l�Ɠ��l�A�②�̕�������菳�F���邱�Ƃō��̕��S��Ƃ�邱�Ƃ͉\�ł��邪�A�ƒ�ٔ����ւ̐����Ȏ葱����v����B�Ȃ��A�����s�킸�O�������o�߂���ƁA�P�����F�������̂Ƃ����B

����Ō��②�Ƃ́A�X�̍��Y����肵���②������@�ł���B

��②�Ƃ͈قȂ�A���ҁ\�\�②�����ҁ\�\���②���ꂽ���̂����擾���A�푊���l���ǂ�Ȃɑ����̕�������Ă����Ƃ��Ă����S����`���͂Ȃ��Ƃ����B

��������②���������ۂ́A�⌾�҂̎��S��A���ł������l���⌾���s���ɑ����②�����̎|��ʒm����Ηǂ����ƂɂȂ��Ă���B

�Ȃ��A�②�̕������͈̂⌾�҂̎��S��ɍs�����A���͂���������͈̂⌾�҂̎��S���܂ł����̂ڂ�B

�܂��A����s���Y���②���������ꍇ�́A�����l���ړ]�o�L�`�������ƂɂȂ邪�A�����A�⌾���s�����w�肳��Ă���Ƃ��ɂ́A�⌾���s�����`���̈�𗚍s���邱�ƂɂȂ�B

�ȏ���܂Ƃ߂�ƁA

�\�\���②�\�\

�E���҂̌����`��

�@���͌p�����Ȃ� �A��Y�������c�s�Q��

�E�②�̕���

�②�`���҂ɂ��ł������̈ӎv�\���\�B

�\�\��②�\�\

�E���҂̌����`��

�@�������Y�̊����ɉ��������S �A�����l�Ɠ������i�ň�Y�������c�Q��

�E�②�̕���

���Ȃֈ②���������ƔF�m���Ă���O�����ȓ��ɕ����Ȃ������菳�F�\�B�A���ƍقŎ葱�����K�v�B

�ƂȂ�B

�A����������|�̈⌾

����̈�Y�����̑����l�Ɂw�����l������x�|�̈⌾���������ꍇ�A��{�I�ɂ͈�Y�������@�͎w�肳��Ȃ��邽�߁A�����J�n�Ɠ����Ɉ�Y������v�����A���̍��Y���擾������̂Ƃ����B

�A���A�w����������x����́A�@�葊���l�Ɍ����A�����l�ȊO�̎҂ɑ���������|�A�⌾���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�Ȃ��A�������Y���s���Y�̏ꍇ�A�②���M�����ꂽ�҂��o�L��������P�Ɛ\���ōs�g���邱�Ƃ��ł���B

����������|�̈⌾�ɂ��A�⌾���s�����I�C���ꂽ�ꍇ�A�ނ�̌����`���Ƃ��āA�⌾���s�ɕK�v�Ȉ�̌����`����L���i���@�P�O�P�Q���P���j�A�ϔC�_��̎�C�҂Ɋւ���K��̏��p�i���@�P�O�P�Q���Q���j�A�⌾���s���͑����l���㗝�Ƃ݂Ȃ��i���@�P�O�P�T���j���̂�����B

�⌾���s�����s���@���s�ׂ̌��ʂ́A���ځA�����l�ɋA�����邪�A�⌾���s���͑����l�̗��v�̂��߂ɍs�ׂ�����킯�ł͂Ȃ��A�����܂ł��⌾�҂ɑ����Ĉ⌾�̓��e�����s���闧���ʒu�ɂ���B

�i�R�j�⌾�Ɋւ��锻��ƌl�I�Ȍ���

�⌾�Ɋւ��锻��ŁA

�Ȏq�̂���j���a�́A���l�b�ɁA�⑰�N���E���E�Ƃ������邩��ƌ����A�a�͂b�ƒ��N���������Ă����B

�a�̎���A�{�Ȃ`����Ԋ҂����߂�ꂽ�ꍇ�A�����Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����B

�Ȃ��A�Ƃ͊��ɂ`������ɓo�L���đ�O�҂c�ɔ��p�ς݂ƂȂ��Ă���B

�܂��A�b�̕����痊�ݍ���ň��l�ɂ��Ă�������̂����A�b�ɂ͉^�p�̍˔\������̂Ŋ��̎������z���P�O�{�ɑ��傳���A�S�z�z�X�g�N���u�Ŏg���Ă��܂����ꍇ�ǂ��Ȃ邩�B

�Ƃ��������̂�����B

���_���q�ׂ�ƁA�⑰�N���͈��l�b�����i�āA�b�͘Q������̔�������Ɋւ��Ă̕ԍϋ`���킸�A�ƂɊւ��Ă͌������咣�ł��Ȃ��A�ƍl������B

�ŏ��Ɏ��i�ɂ��ĂȂ̂����A�����Șb�A���҂Ƃ����i������̂łȂ����Ǝ��͎v���B

�{�Ȃ`�����i�������R�Ƃ��āA�j���a�Ɛ����ȍ����W�ɂ��������߂ł���B

�����Ɉ�Y�𑊑��\�ȊW�ɂ��邽�߁A���͂Ȃ��ƍl������B

�������A�`�Ƃa�͒��N�ʋ���ԁB�q���������ɂ��ւ�炸�A�a�Ɍo�ϓI�Ȉˑ��͂Ȃ����߁A�⑰�N��������Ȃ��Ƃ��A�����Ɏx��͂Ȃ��B

����ɑ��A���l�b�̕��̓z�X�g�N���u�őS�z�g���U�����A���������s���Ă����Ԃɂ���B

�Ȃ����A�`�a�Ԃł̌𗬂͌���ꂸ�A����W���`�[�����Ă���ƍl�����邽�߁A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���i�͂b�ɂ���B

���ɁA�a�b�ԂŌ��ꂽ�_��ɂ��āB

���̌_��͍Ȏq�̂���j���a�ƈ��l�b�Ƃ̊ԂŌ��ꂽ���l�_��ł���A�����Ǒ��i���@�X�O���j�ɔ����Ė����ƌ�����B

�������A�a����b�ւ̏��n���Ɋւ��ẮA���l�_��ɂ���ď��n���ꂽ���Ƃ����炩�ƂȂ��ĂƂ�A�s�@�������t�i���@�V�O�W���j�ɂ��Ԋ҂���`���͐����Ȃ��B

�ł́A�{�Ȃ`���ԊҐ������������ƌ����A�����l�͔푊���l�̒n�ʂ��p�����Ă��邽�߁i���@�W�X�U���j�A�b�Ɠ��l�ɂ`���ԊҐ������������Ȃ��B

�`���◯�����E�������Ɋւ��Ă��A���l�̊ϓ_����s�@�������t�ɗ�シ��B

�Ƃ͂����A���ꐳ�`�I�Ȕ��f�ł͂Ȃ��Ǝ��͎v���B

���̎��Ăɂ����āA���s���v�\�\�_���s����Ă����ہA���̗��p��]���ȂǂŔ����������v�\�\�͉^�p���v�Ɣ����萔���A�������v�ɂ�����B

����ŁA�M�����v�\�\�����Ȍ_���L���ł�����M�������ƂŎ����Q�i���v�j�\�\�͔����萔�����������v�ɂ�����B

�����Ă����������v�Ƃ́A�`�Ƃ��Ďc���Ă��镨�A�����H���w��̂悤�ɐg�ɕt���Ă�����̂ƍl�����A����́A�z�X�g�N���u�ŘQ������̂��������v�Ɋ܂܂�Ȃ��Ɖ����Ă���B

��͂肨�������B

���������A���l�_��Ƃ������̂͏��F�s�@�Ȍ_��ł����āA�����Ǒ��ᔽ�ň��l�_��͖����A����ɉ����A�ːЏ�A�j���a�̖{�Ȃł���`�ɕԊҐ��������Ȃ��̂͂������Șb�ł���B

�`�͑����l�ł���Ȃ���A����Ӗ���Q�҂ł���̂�����A�`�̌����͕ی삳���ׂ��ł͂Ȃ��̂��낤���B

���ɁA�{�Ȃ`������ɉƂ̓o�L�����đ�O�҂ɔ����Ă��܂����A�Ƃ������Ăł���B

����͂܂�Ƃ���A���l�b�ɓo�L���ړ]���Ă��Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ�B

�s���Y�̏��n�ɂ�����s�@�������t�̐����v���Ƃ́A�o�L���`�̈ړ]�ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�]���āA�Ƃ̏��L���͂b�Ɉړ]���Ă��炸�A���l�_��������Ǒ��ɔ����Ė����ł���ׁA�b�͉Ƃ̏��L���ɂ��ď��L�����咣�ł��Ȃ��B

�܂��A�Ƃ����o�L�ł������ꍇ�ɂ́A���n���ɂ��A�b�֏��L�����ڂ�ƍl������B

�]���āA�b�Ƃc�̊Ԃɂ͓�d���n�Ɨގ��̊W��������ׁA��ɓo�L����������̂����L����L���Ɏ擾���邱�ƂɂȂ�i���@�P�V�V���j�B

�Ȃ��A��O�҂c���w�M�I���ӎ҂������ꍇ�A�c�͑�O�҂Ƃ͌������A�Ƃ̏��L���͂b���L���Ɏ擾���邱�ƂɂȂ�B

����Ɋւ��Ă����͓��ӂł��Ȃ��B

�s���Y�̏��L����ɂ́A���ł��Ȃ��A�o�L���K�v�s���B

�������͗������Ă���̂����A����͂a�̈⌾���B������Ă��Ȃ��B

�l�̈ӎv�d�A�����⌾�d����̂ł���A�Ƃ̏��L���͂b�ɂ���͂����B

�O�q�̕ԊҐ������ł͐��`�ɔ����Ă܂ł��������������Ȃ��Ƃ���A������ł͈⌾���낤���Ȃ낤���A�����ҏ����Ƃ����B

�l�̑����Ƃ́A�⌾���R�̌����Ƃ́A��̉��Ȃ̂��낤���B

�i�S�j�܂Ƃ�

�l���S���Ȃ����ہA�P�O�O�l���P�O�O�l�ɖK��鑊���B

���̂Ƃ��Ɍ����\��������⌾�B

���̈⌾�͎���̍��Y���z�ɑ傫�ȗ͂������A�����l�Ԃł̃g���u���͋H�ł͂Ȃ��B

�[���ł��Ȃ��`�ő������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����낤�B

���̂��߁A���̖��͐T�d�Ɉ����ׂ��ł���B

�����āA�l�̑����ƕ����͌��@�Ɩ��@�̊�{�I�ȗ��O�ŁA�����Ă���͐N�Q���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���̂��߂ɂ́A�◯�����x�͎��ׂ����̂ł���A�⌾���R�̌����Ƃ͉����Ƃ������Ƃ����߂čl�������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B

���R�ŕ����ȑ������x����邽�߂ɂ��A�◯�����x�̖@�I������o�L���x���������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B

�⌾�Ƃ����Ō�̈ӎv�\���́A��葸�d�����ׂ����Ǝ��͎v���B

�i�T�j�Q�l����

���ƃm�[�g

�Z�@

�⌾���̌��� http://all-souzoku.com/article/29/

����������|�ƈ②����|�̈Ⴂ http://www.tamura-souzoku-go.com/article/13496349.html

�R�g�o���N http://kotobank.jp/dictionary/

������ ����

�ؗj�S���@�����@�ۑ背�|�[�g

�@�@�e�[�}�F�����ƈ⌾

����w�� ��������w�� ��������R�[�X 3�N

14K203026 ������ ����

�y�͂��߂Ɂz

�@���́A������⌾�͂����͕K���������o�����邱�Ƃł���Ƃ����g�߂��ɑ��āA�ƂĂ�����A�قƂ�ǂ̐l���ٌ�m��i�@���m�ɗ��炴��Ȃ��Ƃ�������̑ŊJ���}�����ƍl����B

�y���������A�����Ƃ͉����z

�ȒP�Ɍ����A�����Ƃ́A�S���Ȃ������̍��Y�����Y��̒n�ʂ��A�q��ȂƂ������@���̋K��ɂ���߂�ꂽ�����l�Ɏp�����邱�Ƃł���B�i�����ɂ���Ďp�������Y�ɂ́A�s���Y�⌻���Ƃ��������̐l�̎������ȂǁA�v���X�̍��Y�����łȂ��A���Ȃǂ̃}�C�i�X�̍��Y���܂܂��B�j

�܂��A�����̒��ɂ���������ނ�����A�푊���l�̍��Y�╉���A�����ʂ�ɑ�������P�����F��A�����l�������ɂ���ē���͈͂̒��Ŕ푊���l�̕����②�ȂǂS������菳�F�Ȃǂ����݂���B

�푊���҂ɍ�������ꍇ�͑�������ɂ������čs�����Y�������c�ɂ����Ĕ푊���҂̍����ǂ��������邩�����߂邱�ƂɂȂ邪�A���҂͈�Y�������c�̓��e���邱�Ƃ͂Ȃ��B�܂�A�ǂ�Ȍ`�ŒN�������p�����ƂɂȂ낤�ƁA���҂͂��ׂĂ̑����l�ɑ��č���������߂邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł���B�i���R�Ƃ����Γ��R�ł��邪�E�E�E�j

�y�����ɂ��ŋ��͂�����z

�������s���Ă����ۂɂ��A�����ł̂悤�ɁA���̊z����Ɛŋ���������B���̂܂܂̖��O�ł��邪�A�����łƂ��������̂ł���B�����ł��������Ă���z�̌v�Z�Ƃ��ẮA�R�O�O�O���~�{�U�O�O���~�~�@�葊���l�̐�����b�T���z�Ƃ��A��Y������������ɁA���̒������z���ېň�Y���z�Ƃ��āA�ŋ����ۂ���邱�ƂɂȂ�̂��B����ЂƂ����Ă݂悤�B

��F�ȂP�l�A�q�Q�l�A��Y���P���~�̏ꍇ

�@��b�T���z�F�R�O�O�O���~�{�U�O�O���~�~�R�l���S�W�O�O���~

�@�ېň�Y���z�F�P���~�|�S�W�O�O���~���T�Q�O�O���~

���̏ꍇ�ł́A���������P���~�̈�Y�����b�T���z�ł���S�W�O�O���~���������c��̂T�Q�O�O���~���ېň�Y���z�ƂȂ�A���̂T�Q�O�O���~�ɑ����ł��ۂ����邱�ƂɂȂ�B

���̂悤�ɁA����ȍ��Y����Y�Ƃ��Ďc���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���ׂĂ������̂��̂ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��A�����ŋ��Ƃ��Ď����Ă����̂��B

���̂��Ƃ�m���āA�u��������ȍ��Y����Y�Ƃ��Ďc����قǂ̒j�ɂȂꂽ�ꍇ�A���Ɏ����čs�����Ȃ��炵����ȁA���Ƃ��g���邩�A�ŋ��Ƃ��Ď���Ȃ����@�͂Ȃ��̂��낤���v�Ȃǂƍl���Ă������̑O�ɁA����ʔ����b���o�Ă����B

�����O�A�����X�N������M�������p���������ő��s�����Ƃ����b���B���e�Ƃ��ẮA���Y���M�����A�M�����ꂽ���Y�����v��v���ƌ��{��v���ɕ��������邱�ƂŁA�����łւ̑\�Ƃ��������̂ł������B����������́A�����P�X�N�X���Ɏ{�s���ꂽ�V�����M���@�̒��ŁA�M���𗘗p����ۂ̉ېŊW�ɂ��đd�ʼn����h�~���邱�Ƃɏd�_��u���ꂽ���߂ɁA���݂ł͍s�����Ƃ͂ł����A�p���������ƂƂȂ��Ă��܂����̂����E�E�E�B�@

���������A�E�ł͗��h�Ȕƍ߂ł��邩��A�������z�̈�Y�𑊑������ꍇ�ɂ́A��������Ƒ����ł�[�߂邱�Ƃɂ���B�i����Ȉ�Y�͓����Ă��Ȃ��Ǝv�����B�j

�܂��A�M���Ƃ́A�ϑ��҂�����҂ɋ��K��y�n���ړ]���A�M���ړI�ɏ]���ċ�����Y�̊Ǘ��E���������鐧�x�̂��Ƃł���B���F�Ƃ��ẮA�Ǘ��҂Ǝ�v�҂��邱�Ƃ��ł���_����������B���ł��A�c����ړI�Ƃ����M���̂��Ƃ������M���A��c���ȖړI���M�����M���A�Ƒ��ɂ���M�����Ƒ��M���Ƃ����B

�y�⌾�z

�����Ƃ͂Ȃɂ��A��܂��ɔc�������Ƃ���ŁA���͈⌾�ɂ��Ă݂Ă��������B

�܂��A�⌾�Ƃ́A�l�����S�サ���ɖ@����̌��͂�������ړI�ň②�⑊�����̎w�肠�邢�͑����l�̔p���A�F�m�Ȃǂɂ��čs���ӎv�\���̂��Ƃł���B

�����āA���̈⌾�Ƃ́A�����ɂ����đ傫�ȗ͂����B���ł��P�Ԃ̌��͂́A�@���ł�����x���܂��Ă����Y�̎�蕪�̊������A�푊���l���⌾�ɂ���Ď��R�ɒ�߂邱�Ƃ��ł���B�ɒ[�ɂ킩��₷�������A�u��Y���ɕ����A�����͍ȂɁA�����͈��l�ɑ�������v�Ƃ������⌾���c���Ă����A�Ȃ��[�����悤�����܂����W�Ȃ��Ɉ��l�Ɉ�Y�̔�������������邱�ƂɂȂ�B

�܂��A�푊���l�́A���̈⌾�����s���錠���������⌾���s���̎w���A���̈ϑ������邱�Ƃ��ł���B�⌾���s���Ƃ́A�������Y�̊Ǘ��₻�̑��⌾�̎��s�ɕK�v�Ȉ�̍s�ׂ����錠���`�������҂̂��Ƃł���B

�@

�y�⌾���c���Ȃ������ꍇ�z

�⌾���c����Ă��Ȃ��ꍇ�A�@�I�����l�S���Řb�������i��Y�������c�j���s����B�������A���̘b�������ł������̊��������܂Ƃ܂�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�e�����̂̉ƒ�ٔ����ɂ����āA��Y��������i�R���j�𗘗p���Č��߂Ă��炤���ƂɂȂ�B

�y��Y�ɂ��āz

��ɁA�⌾�̓��e�Ƃ��̌��͂̑傫�����q�ׂ����A�����Ŗ��ƂȂ��Ă���̂��A���l���u��������A���l�Ɉ�Y����Ԃ��[�������Ⴈ�v�ȂǂƂ������A����̉ƒ��S�������Čڂ݂Ȃ��s�͂����̂ł������ꍇ�ł���B���ɍȂ���Ǝ�w�ŁA�푊���l�̍��Y�Ɉˑ�����`�Ő��������Ă����Ƃ���ꍇ�A��Y�����ׂĈ��l�ɓn����Ă��܂��ƍȂ̌o�ϓI��b�����킹��`�ƂȂ�A�Ȃ͍��܂ł̐��������邱�Ƃ͂��납�A�����Ă������Ƃ��獢��ȏɊׂ��Ă��܂��\��������B

������⌾���@�I�ɋ��͂��Ƃ����Ă��A����ȏ��������邱�Ƃ͑S���D�܂����Ȃ��B�����ŁA����ɑ�����@�ɂ����Ē�߂��Ă���B�◯���̋A���Ƃ��̊����̋K��ł���B�◯���Ƃ́A���n�����݂̂������l�̏ꍇ�͍��Y��3����1�A����ȊO�̏ꍇ�͍��Y��2����1����Y�Ƃ��Ċm�ۂ����Ƃ��������̂ł���B���ꂪ����A��̗�ɂ�����Ȃ́A���Y�����ׂĎ����čs����ĘH���ɖ����Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��Ȃ邾�낤�B

�܂��A��Y�̒��ł��Ƃ�킯�傫�����̂Ƃ����A�s���Y�ł���B�s���Y�ɂ͕s���Y�o�L�Ƃ������̂�����B�s���Y�o�L�ɂ́A�\��o�L�Ȃǂ̕\���Ɋւ���o�L��A���L���ۑ��o�L�ȂǑ�O���R�v���i�����ҊԂł��łɐ��������@���W�E�����W�E�����ϓ��Ȃǂ��҈ȊO�̑�O�҂ɑ��Ď咣�E�R���邽�߂̖@���v���j�ł��錠���Ɋւ���o�L�Ȃǂ�����B

�s���Y�𑊑�����ۂɂ́A���́u�o�L�v���ǂ�����̂������ɂȂ邱�Ƃ�����B���ɁA�s���Y�o�L�̏ꍇ�A�����\���ł��邽�߂ɁA�o�L�����邽�߂ɂ͑����l�S���̋��͂��K�v�ɂȂ�ꍇ������i�@�I�����l�S���̏������������W�Ȃǁj�B�����Ȃ����ꍇ�ɁA�͓I�Ȑl�Ԃ̂����ł��܂ł��o�L���ł��Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�u�o�L�������v�Ȃ�Ă��̂����݂����肷��B

�����̂��ƂׂĂ��������ɁA�����m��Ȃ��܂ܑ������s�����Ƃ����ꍇ�A����������������Y��������Ă������ŁA�ň��̌��ʂƂ��āu���s���v�v��u�M�����v�v�̂悤�ȑ��Q�����Ȃǂ𐿋������\�������邱�ƂɋC���t�����B�i���s���v�F�L���Ȍ_���s����A���҂������ł��낤���v�A�܂葹���̂��ƁB�@�M�����v�F�����Ȍ_����A�L���ł���ƐM���������ʐ����������̂��Ɓj

��Y�Ƃ��Ď�������̂𑼐l�Ǝ�������Ƃ��āA���ꂪ���͑S���ʂ̉��l�ł������ꍇ�A�u���s���v�v��u�M�����v�v���������đi�����Ă��܂��Ƃ������댯�����������̂ł���B���ۂɂ͌`���ɂ�������̂ł���̂ŁA������邱�Ƃ͏��Ȃ���������Ȃ����A�v��ʗ��Ƃ����ɂȂ邱�̓e�������邽�߁A�������ӂ������Ǝv���B

�܂��A�����悤�Ȗ��O�̂��̂Ƃ��āA�u�������v�v�Ƃ������̂����邪�A����͎�������v�̂����茳�Ɏc���Ă��闘�v�̂��Ƃ��w���P��ł���A��̓�Ƃ͂��ʕ��ł���B�i�������������₱�����B�j

�������s���ۂɂ́A�l�X�Ȑl�ɂ��l�X�Ȏv�f��~�]�Ȃǂ��������邱�Ƃ����ɑ����B�i�����炱���A���������������h���}�A�f��A���ɃT�X�y���X���͖̂ʔ����Ȃ�̂����E�E�E�j

�������A�����������l�ƂȂ����ꍇ�A����ȃT�X�y���X�ɏo�Ă���悤�ȏɂׂ͊肽���Ȃ��B���_�A����͊F�����ł��邾�낤����A���̑����₻��ɊW����@���Ȃǂɂ��Ă̒m���͐g�ɒ����Ă����ׂ����ƒɊ������B

�y�����㗝�l�z

�����N�͎���̔��f�Ŗ@���s�ׂ��s�����Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��߁A�����N�����g�̔��f�Ŗ@���s�ׂ��s�����ꍇ�ɂ́A���������Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�܂��A�����N�҂��@���s�ׂ��s���ꍇ�ɂ́A�����N�҂́u�㗝�v�Ƃ��āA�@���㗝�l�̓��ӂ邱�ƂɂȂ�B

����܂ő����ɂ�����@�I�葱���Ȃǂ��q�ׂĂ������A�����ɂ������Y�������������@���s�ׂɓ�����B

�����ɂ�����@�I�����l�������N�̏ꍇ�A�@���㗝�l�Ƃ͕ʂɁA�u�����㗝�l�v�����߂邱�Ƃ������B�Ȃ��Ȃ�A��ʓI�ɂ͖@���㗝�l�Ɩ����N�҂͂Ƃ��ɑ����l�ł��邱�Ƃ���������ł���B�܂�A�@�I�㗝�l�Ɩ����N�҂͈�Y�������c�Ȃǂɂ����Ĉ�Y����荇���W�ƂȂ�킯�ł���B����ł́A�@���㗝�l�ł���ی�҂̔��f�ŁA�����N�҂̕��̈�Y������̂��̂Ƃ��邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă��܂��B���Ƃ��Ɩ@���㗝�l�Ƃ́A�����N�҂̕ی��ړI�Ƃ��Ă��邽�߁A�ی�ł��Ȃ��Ȃ��Ă͌����q���Ȃ��B���̂��߁A�����ɂ����Ă͓����㗝�l�𗧂Ă邱�Ƃ������̂ł���B

�y�����̍l���z

����A���̃��|�[�g�ۑ�Ɏ��g�ޑO�܂ł̎��̍l���́A�u��Y�́A���Ƃ��ƖS���Ȃ����l�̌l�̍��Y�ł���B���̍��Y���A���̐�����������A�N�ɂǂ̂悤�Ɉ����p���ł����������肷�錠���͑��ł��Ȃ��A���Ƃ��Ƃ̎�����ł���푊���l�ɂ���Ǝv�����炾�B�������A���܂�Ɏ��R�𗘂����߂���ƁA����͂���ő�ςȎ��Ԃ������N�������ƂɂȂ邾�낤����A��͂�A������x�����͕K�v���낤�B�v�Ƃ��������̂ł������B

�������A���̃��|�[�g�ۑ�Ɏ��g�݁A�l�X�Ȃ��Ƃׂ����Ƃɂ���āA�ꌾ�ő����Ƃ����Ă��A���G�ő��l�Ȗ@����葱�����K�v�ł���A�m��Ȃ��������Ƃő�������ꍇ��A�����ƌ����A�m��Ȃ������ł͍ς܂���Ȃ��Ƃ������ɒǂ����܂��댯���������B���܂ł�������������̒m���͑S���ƌ����Ă����قǎ������킹�Ă��Ȃ��������A�����ƒm�������Ă����Ȃ��ƁA�ɂ��v��������͎̂������Ƃ������Ƃ��悭�킩�����B�����ƌ����A���Ԃ̐l�X�������ƊS�����ׂ����ł���Ǝ��͎v���B���̂��߁A�܂��͎������ꂩ���A�������ɂȂ��Ă��܂��Ƃ͎v�����A�����������@���⌠���ɂ��Ċw��ł����A�����ł�����ɔ��M���Ă�����Ǝv���B

�y�Q�l�����z

�E�����ł̊�b�m��

�E�R�g�o���N

�E���珬�Z�@

�E�Z�@�S��

�E���ƃm�[�g

�k���ʍ�

���_�F�����́A�S���Ȃ������̈ӎv�i�⌾���j���ł��邾�����d���ׂ��ł���B

�P�D����Ɣ���

�@��L�ɂ��錋�_�̍������A����Ɣ����ʂ��Ĉȉ��ɏq�ׂ�B���킹�ĂQ���锻��Ǝ�����ЂƂ��݂Ă����A���ꂼ��̌��_�ƈӌ����܂Ƃ߂�B

�@�@��A�́A�⑰�N���E���E�Ƃ������邩��ƌ����āA�Ȏq����j���ƒ��N�����������A�j���̎���A�{�Ȃ���Ԋ҂����߂�ꂽ�ꍇ�A�����Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����B�Ȃ��A�Ƃ͖{�Ȃ�����ɓo�L���đ�O�҂ɔ����Ă��܂��Ă���B�܂��A�����̕����痊�ݍ���ň��l�ɂ��Ă�������̂����A�ޏ��ɂ͉^�p�̍˂�����̂Ŋ���10�{�ɒl�オ�肵�Ă����ꍇ�͂ǂ����B

�܂��A�{�Ȃ���Ԋ҂����߂�ꂽ���ɂ��āB��A�͈⑰�N������邱�Ƃ��ł���̂��B�⑰�N���͂R��ނ����邪�A��邱�Ƃ��ł���̂́A�z��Җ��́u�q�v�A����A���A�c����ł���B�{���ł���A���͈̔͂ɊY�����Ȃ���A�͈⑰�N������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�N���͎c���ꂽ�⑰�̐����ێ��̂��߂̂����ł���A�j���̎����͏�A�Ƃ̐����Ɏg���Ă����\���������B���̂��߁A�N���͓������Ă�����A�ɓn��ƍl����B

�ł́A���ƉƂɂ��Ă͂ǂ����낤���B���_���猾���ƁA��A�͖{�ȂƔ�������Y�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƍl����B��A�͐��ԂŌ���������j���̈��l�ł���A�����Ǒ��ᔽ�ɂ����邪�A���X�̎�����ł������j���̈ӎv�d���邽�߂ɂ��A�◯���Ƃ��Ė{�ȂɂQ���̂P�A��A��2���̂P�ƂȂ�ƍl����B���̏ꍇ�A�N���͖��@�V�O�R���ɂ���Y�Ƃ��čl���Ȃ��B

�ł́A���ƉƂ��ǂ̂悤�ɕ�������̂��B���̂Q�̉��l�ׂ邽�߁A�����Ɋ����Ƃǂꂭ�炢�ɂȂ邩���ׁA��Y�̉��l�ŕ�������B�Ⴆ�A�����P�O�O�O���A�Ƃ��Q�O�O�O���~�ŁA�{�Ȃ������A��A���Ƃ𑊑������ꍇ�A��A���◯���Ƃ��Ė{�ȂɂP�O�O�O���~��n���Ȃ��ĂȂ�Ȃ��B