��������

�e�[�}�@�Љ�ۏ�ƓV����

�w�Дԍ�14J112019�@�����@��������

���_�j�l�Ԃ͈��S���~���������A�V��������̈�ɉ߂��Ȃ�

�P�D�����������IS-LM����

�}�N���o�σX���C�h�ł́A�]���A�N���z�͕����i�����j�̐L�ї������t�ɘA�������Ă������A�}�N���o�σX���C�h�ł́A�J���͐l���̌����╽�ώ����̉��т��l�����ĔN���z�����߂�悤�ɂȂ����B

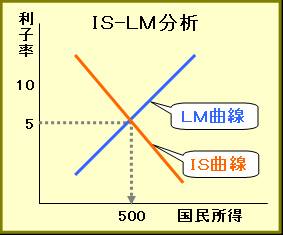

IS�Ȑ��Ƃ́A���s��������ύt�������BI�͓����AS�͒��~�������B��������Y�Ɨ��q�����̊W�������E������̋Ȑ��ł���B

LM�Ȑ��Ƃ́A�ݕ��s��������ύt������Y�Ƃ��̊W�������E�オ��̋Ȑ��BL�́i�ݕ����v�j�AM�́i�ݕ������j�������B

�}�l�^���[�x�[�X�Ƃ́A�x�[�X�}�l�[��n�C�p���[�h�}�l�[�Ƃ��Ă�A������s�����ڑ���ł���ݕ��ł���A�����Ə����a�������킹�����̂���\�������B���̏����a���Ƃ́A���ԋ�s��������s�ɗa����a���̂��Ƃł���B�����a���́A�ˑR�̑�ʗa�������o���ɑΉ����邽�߁A���ԋ�s�̗a���z�̈�藦�������I�ɒ�����s�ɗa����a���ł���A���{�ł́A���ⓖ���a���ɑ�������B�Ȃ��A���̈�藦��@�菀�����Ƃ����B

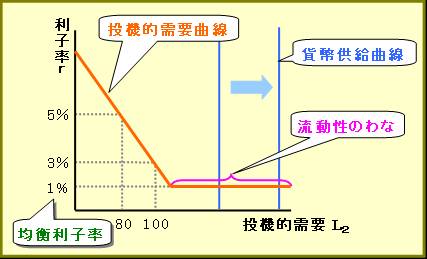

�@����������Ƃ́A���q�������ɒ[�ɒႢ�s�����ɂ́A�ݕ����v�̗��q�e�͐����ɒ[�ɍ����Ȃ�A������ƂȂ�ꍇ������B����́A���܂�ɂ������Ⴂ���߂ɁA�l�X�����Y�̂��ׂĂ��ݕ��̌`�ŕۗL���邱�Ƃ������Ă���B���̂Ƃ��A���Z��������{���Ă��A���ׂĉݕ��̌`�ŕۗL����邽�߁A���q�����̒ቺ������I����������ʂ����҂ł����A���Z����͑S�������ƂȂ�A���̏ꍇ�͍������L���ƂȂ�B�P�C���Y�́A�s�����̌o�ς�����������̏�Ԃł���Ƃ��āA�s�����ɂ������������̗L�������咣�����B

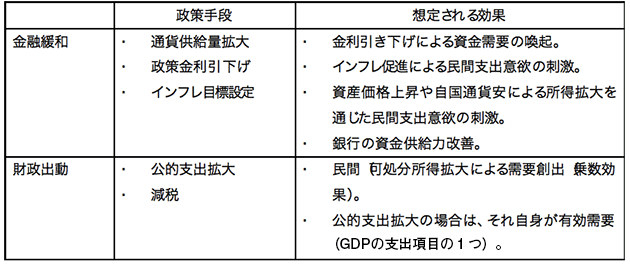

�\1�F���Z�ɘa�^�����o���ɂ����鐭���i�Ƒz�肳�����ʁz

�������AIS�]LM�����́A�����������d���I�ł���Ɖ��肷��ȂǁA���f���ݒ�Ɏ��̌o�ςƂ͘���(������)�����Ƃ��������A���Z����̒����I�ȗL�����ɂ��^��̐��������B���̂��ߋߔN�́AIS�]LM�����̉e���͔͂������B

���{�ɂ�����1990�N�̃[����������ɂ����j�㗘�q�����Œ�ƂȂ�����������Ɋׂ�����Ԃł������B����������Ƃ́A���q��������ȏ㉺����Ȃ��Ƃ����Œᐅ���܂ʼn����������ʁA�ݕ��̎��Y���v�������ɑ傫���Ȃ�����Ԃ̂��Ƃł���B���̏�Ԃɂ����ẮA�}�l�[�T�v���C�̑����́A��`�ケ��ȏ�̋����̒ቺ�������炷���Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�P�ɉݕ����v�̑����ɋz������Ă��܂������ł��邽�߁A���Z����̗L�����͊��S�Ɏ����Ă��܂��B�[��������ԂƂ́A�܂��������̂悤�ȏ�Ԃ̂��Ƃł���A���_�I�ɂ͋��Z����͖����ł���A��������݂̂��L���ł���B

�@�������A���{�̏ꍇ�A��ォ��1973�N�܂ŌŒ葊�ꐧ�������B���̊��Ԃ͍����o�����L���������B���������^�}�ɂ��Ă��������}�͑����̍����o���ɂ���ĕs�����������Ă����킯���B�ϓ�����ڍs��A�����o���̏搔���ʂ͌Œ葊�ꐧ�̍��ɔ�ׁA�������x���������\��������B���̌�A�v���U���ӂ������B�~���s����������邽�߂ɓ��₪���Z�ɘa�����{�������Ƃ���o�u���������B�Ȃ����A�����J��������g�刳�͂��|����A���{�͌������Ƃ��s�Ȃ����B�o�u���̎��ɋ��Z�ɘa�ƍ����o�����g�ݍ��킹��ꂽ��A���Ȃ�傫�Ȍ��ʂ��������͂������A���ǁA���₪���Z�������߂ăo�u������B���̌�A�s�����������邽�߂ɐ��{�ɂ���č����o�����s���邪�A����̋��͂��Ȃ�����A90�N�N��قƂ�nj��ʂ��������Ȃ������B

�@�o�u�������̓��{���{�̓����́A�}���f���t���~���O�X���_���Q�l�Ɍi�C��ٗp�𑝂₷���߂ɋ��Z������d�����Ă���������������ɂ́A�C�Â����ɑ�K�͂ȋ��Z�����ł��o�������Ă��܂���ʂ̕s�Ǎ����Y�ݏo�������Ă��܂����B����Ȓ���20�N�̌���ł�1997�N�̍����ُk�������B1995�N�ɍ�_��k�Ђ����������A�k�Д�Q�P�O���~�̂f�c�o�������݂��A1�N�Ŏ��߂������Ƃ������āA����ƌo�ς����肵���ƌ���������{���A�����Ԏ��k���̂��߁A�Ώo�����ڂ�A����ł�3������5���ցA���ł����B���̋�20�N�������B���ʂƂ��ĕs���̃C���t��(Stagflation)���������������������̂Ɋ����͂����炸�s�������������f�t���̃g���l���ɓ����Ă��܂����B����ɑ��Đ��{�́A��Ƃ�x�T�w�ւ̉ېł����߂Ȃ���A�����Ԏ��k���̂��߂ɁA�n���w�ɂ��т�������łł���Ƃ����A��҂ɕڂ�łƂ��������2001�N�̏�����t�ɂȂ�܂ő������B������t�́A�K���ɘa�ƌo�ώ��R��`�ƈבւ̉~���̓����ɂ����{�́A���{�̌o�ς��A����Ə�������B���������{�́A�����{��n�k���N�����[�}���V���b�N�ɂ�鐢�E�����s�����}���Ă��܂����B

�Q�D����������̎s������

���͍��̎؋��ł��B

�������\�N��ɕԂ��Ŏؗp�����o���Ă��������悤�Ȃ��̂ł��B

���ۂɂ́u���v�Ƃ����u���N��ɂ��̋��z�Ŕ�������v�ƌ��ؗp���𐭕{�����{��s�ɔ����Ă�����Ă��������炢�A���{��s����s��l�Ⓤ���Ƃɔ���܂��B

���ɂ͌��ݍ����Ԏ�����������܂��B

���ݍ��͉ƒ�Ō����A�Ƃ��Ƃ��Ԃ��Ƃ��̒����Ŏg�����̂����ɕ��������ɂ��鎞�ɔ��s���܂��B

�Ԏ������͐������N�����Ă������g�����̂Ŏ؋�����悤�Ȃ��̂ŁA��{�I�ɖ@���ł��Ă͂����Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��B

���ꂪ�Ԏ������ł��B

���Ȃ݂ɍŋ߂ƌ��������̐��\�N�́A�����Ɨ��R�����Ĉ�@���Ԏ��������u���N�������ʂɑ݂��āv�ƌ����u������@�v�N�o���̂��P��ɂȂ��Ă��āA���̗����������ƍ������������Ă��܂��B

���{��s�ɂ����鍑�̈��́A�����@��5���ɂ��A�����Ƃ��ċ֎~����Ă��܂��i������u���̎s�������̌����v�ƌ����܂��j�B

����́A������s���������̈��ɂ���Đ��{�ւ̎������^���n�߂�ƁA���̍��̐��{�̍����ߓx�����킹�A�Ђ��Ă͒�����s�ʉ݂̑����Ɏ��~�߂��|����Ȃ��Ȃ�A�����̃C���t���[�V�����������N���������ꂪ���邩��ł��B�����Ȃ�ƁA���̍��̒ʉ݂�o�ω^�c���̂��̂ɑ��鍑���O����̐M���������Ă��܂��܂��B����͒������j���瓾��ꂽ�M�d�Ȍo���ł���A�킪�������łȂ���i�e���Œ�����s�ɂ�鍑�������x�I�ɋ֎~����Ă���̂����̂��߂ł��B

�������A���{��s�ł́A���Z���߂̌��ʂƂ��ĕۗL���Ă��鍑�̂����A���Ҋ����������������̂ɂ��ẮA�����@��5�������������̋K��Ɋ�Â���

����̋c�����o�����z�͈͓̔��Ɍ����āA���ɂ��؊����ɉ����Ă��܂��B�����������ɂ��؊����̂��߂̍��̈��́A�\�ߔN�x���Ƃ�����ψ����̌�����o�čs���Ă��܂��B

- �����@��5���F

���ׂāA���̔��s�ɂ��ẮA���{��s�ɂ�������������A���A�ؓ����̎ؓ��ɂ��ẮA���{��s���炱��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�A���A���ʂ̎��R������ꍇ�ɂ�����

���A���₪����Ă��邱�Ƃ́A�����I�ȈӖ��ł́A����@�ŋ֎~����Ă���u���̓�������v�ł��B�\�ʓI�ɂ́A���s���ꂽ���͈�U�A���ԋ�s�������܂����A�����Ɏs��ɔ���ɏo����A�������₪��ʂɔ����Ă��܂��B���ꂾ�Ǝ����I�ɂ́u������₪�����Ă���v�Ƃ������Ƃł���ˁB

�@���{�̓A�x�m�~�N�X�ɂ���āA���{�̍��ƍ����̔j�]��������邽�߂ɁA�u���̓�������v�������������̂ł��B��������ƁA���{�o�ςɂ����ă}�l�[�����܂�����A���ʂƂ��ĉ~���ɂȂ�܂��B�~���ɂȂ�A��ƋƐт����P���܂�����A�������㏸���܂��B

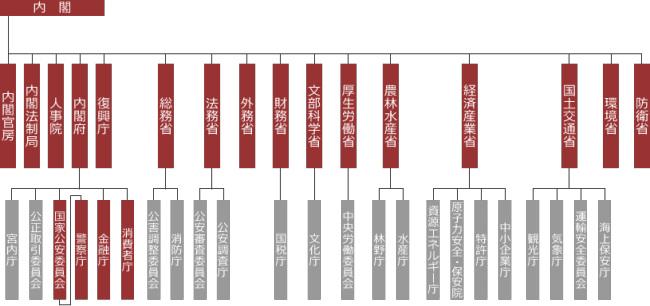

�R�D�����@�\�ƓV����V�X�e��

�u�����v�Ƃ́A�����Ȓ��̒��ŁA������ȏ�̒n�ʂɂ��鍑�ƌ������̂��Ƃł��B

�����Ȓ��Ƃ́A���{�����ɂ�����s���@�ւ̂��ƂŁA

����炪�����s���c��̉����ւɏW�����Ă��邱�Ƃ���A

������̂��āu�����ցv�ƌĂ�܂��B

���������Ȓ��̑g�D�}�ł��B

�������������ɋΖ����銯���ɂ́A�L�����A�ƃm���L�����A�ɕ�����܂��B���̍��ƌ������Ɠ��̏��i���f�����u��d�̋�`���i���f���v�ƌĂсA�i��p�T���w���{�̊����l���V�X�e���x�j�L�����A�͓�����ƌ�������펎���Ɏ肳������A

���Ƃ��A���̎҂Ɏd���̔\�͂��Ȃ��Ă��A�ے��⍲�܂��͉ے����炢�܂ł͕K�����i���܂��B���̍��ƌ������Ɠ��̏��i���f�����u��d�̋�`���i���f���v�ƌĂсA�i��p�T���w���{�̊����l���V�X�e���x�j

�Ƃ��낪�A�j�펎���ō̗p���ꂽ�҂́A�ǂ�ȂɎd���̔\�͂������Ă��A

�ے��⍲�~�܂�ł��B�i�H�ɉے��ɏ��i����ꍇ������܂����j

�Ȓ��ł͎����������ō��ʂł�����A�����ڎw���ċ������J��L����킯�ł��B

���������͏Ȓ��̃g�b�v�ł����A�����Ɏ����̔N��������̐l������Ǝd�������ɂ����Ȃ�܂��B

�Ȃ̂ŃL�����A�̒��Ŏ�����������ԔN���������`����肽���Ȃ�̂ł��B

�����ŁA���������̗��z�̑g�D�`�Ԃ���邽�ߓ����̊Ԉ������s����킯�ł��B

�����ōs����Ԉ����́A�������o�čs���Ă��炤�Ƃ����Ӗ��ł��B

�Ƃ͌����A�܂����̐l������40���50��A��N�ސE�ɂ͑�������N��ł��B

�{��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƒ�������ΐ����������Ă��܂��B

�����ŁA���Ԃ̊�Ƃɏd���Ƃ��Ď���Ă��炢�A�����������ۏႳ��邱�ƂɂȂ�܂��B

���̐l�������D�ҋ��Ŏ�����Ƒ��́A���̌��Ԃ�Ƃ��ďȒ�����D������邱�Ƃ����҂��܂��B

���ɂ́A���Ԋ�Ƃł͂Ȃ��A�u�Ɨ��s���@�l�v�ɓV����҂����܂��B

����́A�V�������҂��������������Ɩ����ϑ����A���̎����œV�������҂̋����̖ʓ|������V�X�e���ł��B

�܂�A�V����́A���������������̃g�b�v�Ƃ��ē����₷���A

���������S�n�̗ǂ�������邽�߂̖����s���̃V�X�e���Ȃ̂ł��B

�Ȃ��A����ȃV�X�e�������{�ł͂܂���ʂ�̂ł��傤���H

���������V�X�e���́A��ɔp�~����ׂ��ł��B

�L�����A���m���L�����A�����͂ŏo������悤�ȃV�X�e���ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B

���ꂪ����œ���O�̃V�X�e���ł��B

����ȓV����Ƃ����V�X�e�������݂���Ɗ�ƂƖ����̊Ԃʼn����N���邩�m���Ă܂����H

�ē����Ƃ����̂�����܂����A ����͕����ʂ��Ƃ�����I�c�̂Ȃǂ̎��Ƃ��ē��銯���̂��Ƃł��B

���̊ē����Ɗē���鑤�̊�ƂƂ̊Ԃɖ������N����̂ł��B

�Ⴆ�A�����Ƃ����l���V��������ꂽ�Ƃ��܂��B

��������ƁA�V���������Ƃ͔ނ�̋�����ۏႵ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂œ��R�A���z�Ȑl����K�v�ƂȂ�܂��B

�ƂȂ�ƁA���̊�Ƃׂ͖����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B

�����Ŗ����́A���̊�Ƃ��ׂ���悤�ɍ��̎d�����ǂ�ǂ�����̂ł��B

�{���Ȃ狣�����D���x������̂ł�����A�����ƈ������z�Ŏd����������Ƃ����邩������܂���B

�Ƃ��낪�A��ƂƖ����͏���ɐ��ӌ_����s���܂��B

�����āA�����͋������D��荂�����z�Ŏd��������̂ł��B

���̂悤�ȍ\�}���o���オ���Ă���̂ł��B

�����ɑ��z�̐ŋ����g����̂͌����܂ł�����܂����ˁB

���Ȃ��́A�����������Ƃ������܂����H

���Ȃ��������Ă���ŋ�������Ȃ��̂Ɏg���Ă���̂ł���B

�Ƃ���ŁA�������������̂قƂ�ǂ͓���̖@�w���o�g���Ƃ����m�ł��傤���H

�������A�L�����A�����̂قƂ�ǂ́A�r���Ńn�[�o�[�h��w��

�X�^���t�H�[�h��w�Ƃ������Ă̈ꗬ��w�ɗ��w���Ă���̂ł��B

������A�ܘ_�A�����̐ŋ����g���邱�ƂɂȂ�܂��B

����̃g�b�v�N���X�̐l�Ԃ����̖����ɏA�E���A�e�n���̃g�b�v�̑�w���o���l�Ԃ��A

���̒n���̌����ɏA�E����\�}�ɂȂ��Ă���̂ł��B

����̃g�b�v�N���X�Ƃ��Ȃ�Ίw�͖ʂł͗D�G�Ȃ킯�ł�����A

�{���Ȃ疯�Ԋ�ƂɏA�E���A���̔��W�̂��߂ɐs�͂��ׂ��ł��B

�Ȃ̂ɔނ�́A�Ȃ��������ɂȂ��Ă��܂��܂��B�i�ꕔ�͊O���n��Ƃɗ���Ă܂����j

�w�͖ʂŗD�G�Ȑl�Ԃ������ƂȂ邽�߁A���������{���{�����Ă���̂ł��B

���{�̏����v�́A�������s���A���������c�����ǔF���Ă��邾���Ȃ̂ł��B

������V����̂悤�ȃV�X�e�����܂���Ƃ���킯�ł��B

�ނ�́A���{�̏����v���s���ɂ�����A���������̗��v�̂��Ƃ��ŗD��ɍl���܂��B

�{���Ȃ�A���������̗��v����ʎs���̗��v���l����ׂ��ł��B

����ȘA���������Ȓ��Ƃ��������̃g�b�v�Ƃ��đ��݂��Ă���킯�ł�������{���ǂ��Ȃ�킯���Ȃ��̂ł��B

���̂悤�Ȋ����@�\�́A���ꂩ���̂��āA�č\�z����K�v������̂ł��B

�����w�₾���Ő��肠�����Ă����A���ɉ����ł���ł��傤���H

����ȘA���ɓ��{�̖���������܂����H

���͑����܂���ˁB

�S�D�Ɨ��s���@�l�̓V����B��

���Ȃ͓̂V����ł͂Ȃ��s���R�ɑ��z�̋�����Α��N���s�����̋��z�̑ސE���ł��B����Ȃ�̒n�ʂŌ}����ꂽ�ꍇ�ɋ��������߂ɂȂ�̂͂�����x���e����K�v�����邩������܂��A���ɓV������_�X�Ƃ���n��Œ�����������ސE���Ɋւ��Ă͋K�����s�����Ƃʼn��P�ł��܂��B�ŋ����略���ɂ��Ă���Ɨ��v���略���ɂ��Ă��[�Ŏ҂⊔��̕s���v�ɂ����Ȃ�܂���B

![����: ����: C:\Users\amazonia\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\QCZ47R4Z\���|�[�g�̐}�D�]���̓V����ƓV����B���� (2).png](1702-shaho.files/image005.png)

�e�Ȓ����Ɩ@�ւ̓V����ᔻ�����킷���߁A�Ɩ@�̖����|�X�g�Ԋ�Əo�g�҂ɓn������A���ԑ��ɏȒ��n�a�����ꂳ���Ă���P�[�X�����邱�Ƃ��A�����̊W�҂̏،��ŕ��������B��������̓V����͌�����̂́A�V����悪�Ɩ@���疯�ԂɈڂ��������ŁA�Ȓ��Ɩ��ԂŖ�E���u�o�[�^�[�v���Ă����ԁB���{�͂O�S�N�ɓƖ@�̏�Ζ������̏Ȓ��n�a�䗦���ȉ��ɂ��������ߊ��ɒB�������Ƃ��Ă��钆�Łu�V����B���v�Ƃ���������Ԃ������B

�V����p�~�ƌ����Ă��A���ł����������J���N��������A�\�ł͔p�~�ɂȂ������̂悤�Ɍ��������A���X�Ɛg���ۏ�͑����̂��B���{�͓V����̔䗦���ȉ��ɂ����ɒB�����Ƃ��Ă��邪�A����͍�����[�������邽�߂̌����|�������ŁA����͂������āA���I���ɁA�����ɂȂ��Ă��邾�����B���{�́A�������������̐����B���x�͂��ꂾ���ɒB���Ă���ƌ������A�V�����Ƃ��Ă��A������ł����������ƌ����̂��ǂ�������B

���܂�L�ۂ݂ɏo���Ȃ��B

����Ƃ������}���������A���̌����ɂ���đ����̐�������Ă��炢�A�����Ă��̌��Ԃ�Ƃ��āA�����l���𗬂̈�Ƃ��āA�Ɩ@�֏o�����A�Ɩ@�]�o�ɔ��������̌��z���͂��̊�Ƃ���U������ƁB��肢�\�}�ɂȂ��Ă��镨���B���Ԃւ̈����͍����Ȃ�����ł���ƁA�����B���Ɩ�������������A���B�̐ŋ���H���Ԃ��B���{�̓V����V���́A����ǂ��납�A�������đ����āA�����������āA�����āA�ŋ���[�߁A���ʋ����g�킹���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�T�D�O���[���s�A���������u�N�������v�̃L�b�J�P

�@�u�N�������v�ɂ͂��܂��܂ȁg����h���f�ڂ���Ă���B�Ȃ��ł��u��K�͔N���ۗ{��n�i�O���[���s�A�j���Ɓv�́A���̋K�͂̑傫���ŌQ���Ă���B �@�O���[���s�A���Ƃ́A1970�N��O���A�c���p�h�́u���{�����_�v���ꐢ���r���Ă������ɁA�����Ȃ����Ă��v�悾�B�܂�u�����v�Ɍ����Ȃ�����č��グ�����̂ł���B�S��13�J���ɑ�K�͕ۗ{�{�݂����݂��āA�N�������҂ɒ���Ƃ����A��K�͂Ȋ��ɂ�郊�]�[�g�J�����̂��̂������B �O���[���s�A�͔N�����^�p����g�D�ł���N�������^�p����i2001�N�ɋ��N���������ƒc�����g�j���s���Ă����B�܂��A���̑g�D���̂��A�N�������̓V�����ł���Ƃ������Ƃɒ��ӂ���K�v������B�܂�A��قǂ̖ړI�́u�^�p�Ɍg���E���l����⏔�o��v�Ƃ����Ƃ���ɁA���������V�����̐l�������������ł���킯���B�N���������ƒc�͔N���̐ϗ�����1/4�ɂ�����35��9000���~���̎������g���āA�u�N�������҂̕�������ɒ��ږ𗧂����Ɩ��v���s���Ă����B���̂����̈���u�N�������҂̕�������ɒ��ږ𗧂ۗ{�{�݂̌��݁v�ł���B���ꂪ�O���[���s�A���Ƃ��B �����܂ŏ��������������肾�낤�B���݂͗����ށB�����Ƃ̒n�����O���[���s�A�����݂���A�����Ƃɉ��鎖���ł���B���݂���13�J���̂����W�J�����A������b�o���҂̑I����Ƃ����̂�����I�����B

�@���̒��ɂ́A�n���L�͎҂��擾�������̂̎g�������Ȃ����Ђ���ԂɂȂ��Ă����y�n���킴�킴�������Č��݂����O���[���s�A����̂悤�ȗ������B �O���[���s�A�̉^�c�ŐV���ȑg�D�������B�܂�V����悪������킯���B�ꕔ�ł͉^�c���n�������̂Ɉϑ����ꂽ���A������܂������ł�����B�܂�n�������̂ɂ܂ŗ����̂����������y�ԁB����͒��������̎x�z���n���ɋy�ԂƂ������Ƃł�����B�Ƃ��낪���������O���[���s�A�́A�ǂ����Ƃ�ł��Ȃ��Ԏ��o�c�ƂȂ����B�ڋq�����̎��ȂǍl���Ȃ����̏��������瓖����O�ł���B�Ԏ��͔N���������ƒc����邪�A��������X�̎x�������N���ی��������Ă��̂Ŗ��Ȃ��B�����Ƃɉ����Ă���̂ŁA�������ƌĂ��֘A�c������̒Nj����Ȃ��B�������A��X���x�����Ă����N���ی����́A�Ԏ��łǂ�ǂ�����Ă����Ă���킯���B

�@�����O���[���s�A��2001�N12���̊t�c����ŁA���ׂĔp�~���邱�ƂɂȂ�A2005�N�x���ɂ��ׂĖ��Ԃɏ��n���ꂽ�B�ꕔ�{�݂͉�̂��ꂽ���A��̂ɂ������p�͔N���ی�������x�o���ꂽ�B ���̈���Ō����J���Ȃ́A�u����Љ���T���āA�N���V�X�e���͑����̊�@�ɂ���v�Ƃ��āA���X�ɋ��t�J�n�N��������グ�A�����ɋ��t�z�����������Ă����B���Ă�60�����ꂽ�N���́A����65�Έȏ�łȂ��Ǝ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�@�u�N�������v���Љ��N�������̈��s�́A�O���[���s�A���ƂɂƂǂ܂�Ȃ��B�������p�̂��߂̃g���l����Ђ̐ݗ��A���J�l���̂��߂̂��܂��܂Ȃ��炭��̍l�āA�l�����N���ی����ɂ��Ă̓V�����̑n�݂ȂǂȂǁB

�@���̈���Ńf�[�^�d�q���ɂ������Ă͂��������ȓ��͂��s���Ďx�����L�^��������������Ɏ��䒠��j�����A���S���ϔN����_�ы��ƒc�̋��ÔN���ȂǁA�j�]�����N���͂��ׂČ����N���ɉ������āA���������ϔN���ւ̔�Q���������\�\�܂��ɂ�肽�����肾�B

�@1999�N�̒i�K�ŁA�N���֘A�g�D�ւ̓V�����2312�l�A���̂����������֘A�̔N���g�D�ւ̓V�����15�l�Ƃ����悤�Ȑ���������ƁA�������ق��Ȃ��B2300�l��������N��������N�����狋�����x�o�ł���|�X�g�ɉ������킯���B�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���̂悤�Ȏ��Ԃ��������������̎v�l���A���҂́u�w���܂��ǂ����A������x�Ƃ��������̎��v�ƌ`�e����B�|�����͑P�ǂȂ鍑�����^�ʖڂɕ����Ă����B�J�l�͂ق��Ƃ��Ă��W�܂��Ă���B������g��Ȃ�����������Ȃ��B�ǂ����|���������t���Ƃ��ĊҌ�����̂͂����Ɛ�̘b���B�ڂ̑O�ɂ������Ȏ������g���Đ��͊g��������ɂǂ�����Ƃ����̂��A�Ƃ����킯���B

�@

�@�U�DAIJ�����ږ��Ɉϑ����Ă��������N������ւ̓V����

�@�����J���Ȃ̒����ɂ��ƁAAIJ�����ږ��ɉ^�p���ϑ����Ă��������N������ɓV���肵�Ă������ƌ������̂����A���̂X���͌����J���ȂƋ��Љ�ی����i���E�����N���@�\�j�̂n�a���������Ƃ�������܂����BAIJ�����ږ����_�Ă���84�̔N������̂���������Ƃ��Ǝ��n�悲�Ƃɍ��u�����^�v�̔N�������73����܂����B����73�̑����^�N������ɋ��Љ�ی���������J���Ȃ�OB�������Ȃǂ̖�E�œV���肵�A�V���肵���������m�łȂ���A����������������AIJ�����ږ��Ƃ̌_�L�������悤�ł��B�����̒m����o���ɖR�����V����n�a�����z�̎������^�p�������Ƃ��A�����N������̍��������ɔ��Ԃ��������l�q�����Ď���ł��B

|

�����N������ւ̓V����� |

||

|

|

�S�� |

AIJ�����ږ� |

|

�����N������̖����Ƃ��Ă̓V���� |

366��� |

47��� |

|

�����J���ȁE���Љ�ی�������̓V���� |

359��� |

46��� |

|

�l�� |

721�l�i��E���j |

49�l�i�����̂݁j |

|

�����J���ȁE���Љ�ی��� |

689�l |

46�l |

�Q�l�F���{�o�ϐV���F���N�����721�l�V����@�^�p�S���̂X���͖��o

�������̎v�f�Ƃ��Ă͑��ł�������œV���������Ƃ��������A�N�����x���Ē����ɂ�葼�̓V�����̗\�Z��啝�Ɉ�������邱�Ƃ���������Ƃ����v���������̂�������܂���B

�Y�ꂩ���Ă��܂����A�m���ɔN�����x����̑傫�Ȍ����ƂȂ����u�O���[���s�A���v�̂��Ƃ������������͐�ɖY��Ă͂Ȃ�܂���B

���q���������������Ă��܂����A���Ƃ��Ɓu�O���[���s�A���v�̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ�����̂悤�ȋ}���ȔN������̊�@���Ȃ������͂��ł��B

�܂����N�O�ɔ��o�����u�������N�����v�͂��܂��ɉ������Ă��炸�A�x�����ׂ��N�����܂������̐l�Ɏx�����Ă��܂���B

���ׁ̈A����ȋ��z�����ɕ����č��̕��Ɏc���Ă��܂��B

�i�N������������Ȃ��Ƃ����Ȃ���A���ۂɂ͐��������p����Ă��Ȃ�����Ȃ��������Ɏc���Ă���킯�ł��j

����҂��܂���Ƃ���A���̂܂܂ł͑��ł��Ă��܂����ʌ������n�܂�A���ʌ������n�܂�܂�����������Ȃ��Ȃ�B

����������Ȃ��Ȃ�A�܂����ŁB

���ǂ��̌J��Ԃ��ő��łƖ��ʌ����̃X�p�C�����͉i���ɑ������ƂɂȂ�ł��傤�B

�V�D���������̐l�Ԙ_�ƓV����ւ̍l��

�l�Ԃ͉��̂��߂ɐ����Ă���̂ł��傤���B���̖{���́u���Ȃ̈��S�邽�߁v�Ƃ������Ƃ����_���B�s���⋰�|�ɕ|�C�����ƂȂ������������č������悤�Ƃ���l�ԁA�ΏƂɕs���ɋ����Ă��ꂩ�瓦����l������ɂ���̂́A���S�����Ƃ������Ƃł���B�����A���ꂪ�ꎞ�̈��S���A�����̈��S���̑I���̈Ⴂ�ɉ߂��Ȃ��B�v���ɁA�u���ׂ��A�F�l�����邱�ƁA�������邱�ƁA��������ɓ���悤�Ƃ��邱�ƁA�l�̏�ɗ����ƁA�l���x�z���悤�Ƃ��邱�ƁA�p�^�[�i���Y���Ȃǂ����Ȃ̈��S�邽�߂����A���l�̂��߂ɖ𗧂Ƃ��A���╽�a�̂��߁A�m�u���X�E�I�u���[�W���̐��_�_�ł��낤�ƁA���ɓI�ɂ͎��Ȃ̈��S�邱�Ƃւ̋A�����邱�ƂɂȂ�v�������A���҂ׂ̈ɖ𗧂Ă悤�Ƃ���C�����A�s������l�̐^���Ȏv����ے肷��C�͂Ȃ��B�������A����ŁA�����̍s���������ׂ̈ł�����Ƃ������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��͂����B�Љ�ۏ�Ƃ������x���̂��̂�������ے����Ă���B�����ł��A�����̗����ɂȂ邱�ƁA�V����̂��ƂɁA�ނ犯���������炷��A���̕s�������������̂��낤���A�������s���ނ炩�炷��A�m�u���X�E�I�u���[�W�������ƌ����A���`�����̂ċ��邾���ő��̂��ׂĂ̈��S���ȒP�Ɏ�ɓ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�킯�Ȃ̂ɁB�����������炷��A�V���聁���S�A�ی��Ƃ����}�ɂȂ��Ă���B������A��T�Ɋ���������V�����ᔻ���Ă��n�܂�Ȃ��B�l�Ԃ͎���̈��S��I�������̂Ă�ɂ͂ƂĂ��E�C�����邱�Ƃ�����B������A�Љ�ۏ�Ƃ��āA���X�����Ă����ɂ́A���S�悤�Ƃ���l�Ԃ̏K���𗘗p���A���S���V����̐}��������Ă������Ƃł���B�܂�A�V��������Ȃ��Ă������S����邩�t�ɓV��������邱�Ƃ����X�N�A�s���킹��悤�ɃA�v���[�`���Ă����ׂ����B

�W�D�m�u���X�E�I�u���[�W��

���ۂɍ������Ă���̂͐����Ƃł͂Ȃ��w�����x���B�����A���̊����B�͏�Ɂw�����x�Ŏ���Ă��邽�߂ɁA��������Ă��ӔC�����Ƃ������z���S�����Ȃ��B������A�}�X�R�~�͂��������A�����̌l���𐭎��ƕ��݂ɏЉ�čs���ׂ����B�C���^�[�l�b�g�𗘗p���Đl���Č������ׂăI�[�v���ɂ��邱�Ƃɂ���āA���_�̗͂���āA�l���̌�������S�ۂ���������������邱�Ƃł��낤�B�����A����́A�����̃v���C�o�V�[�𑽏��A�]���ɂ����邱�ƂɌq����B���̑���A���ꂩ�獑�̂��Ƃ��l���Ċ����ɂȂ����l�ɂ́A�����K���ł��������m�̂悤�ȁw���_�ƌւ�x����n�ʂ�^���āA�����͉p�Y�Ƃ��Ĉ����ėǂ��ƍl����B�������A���̕��A�����ɂȂ�l�͂܂��ɕ��m���̂悤�Ɍ��݂̎�i�����j�ׂ̈ɒp���ʓ����ƋC�T�������Ăق������A���ꑊ���ɖ��_�ɉ������`���������ׂ����B����o���ŊȒP�ɓ]����悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ�A���ꂱ���w�ؕ�����x���炢�̐ӔC�������ׂ����B�����āA����͗��z�_�����A�������āA�����ɐӔC�킹�₷�����邾���ł͂Ȃ��A�����I�[�v���ɂ��邱�ƂŁA�����̊����ւ̊S�����܂�A�����̐ӔC�������߂邾���ł͂Ȃ��A��ł���A�������ӔC�����A�����āA�����������`�F�b�N�ł���̂ł́A�ƍl����B�܂�A�m�u���X�E�I�u���[�W���̐��_�����ׂ��Ȃ̂́A���������ł͂Ȃ��A��X���{�����S�������̋C�T�����ׂ��ł���B���ꂪ�A��璛�~�̎؋���A����Љ����l�X�Ȗ��ւ̉����Ɍq����͂�������B

�@�Ō�ɌJ��Ԃ��ɂȂ邪�A�Ƃ肠�����A���ׂ����Ƃ́A�e���r�̃j���[�X��V���ŏЉ����͕̂K���u�����L���v�Ƃ��ĕ��A�����Ƃ⊯���̔����͕K���u�l���v���f�ڂ���B���ꂾ���ł����̒��͐����ς�邫�������͐��܂�邾�낤�B

�o�T�jhttp://manabow.com/bond/chapter6/1.html

http://shuchi.php.co.jp/article/2611

http://blog-imgs-31-origin.fc2.com/t/u/r/turedure8171/2009_08_09_02.gif

http://www.findai.com/yogow/w003629.jpg

http://keizaigaku.jp/wp/wp-content/uploads/03.gif

http://keizaigaku.jp/macro/macro3/

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/bookreview/36/index6.html

�˓c����

�Љ�ۏ�ƓV����

�o�ϊw���o�c�w�ȁ@13E212025

�˓c�@����

���̍l��

�V���������l�Ԃ��ӂ邢�ɂ�����V�X�e�����K�v���ƍl����B

1.�V����ɂ͑��z�̐ŋ����g����B

����@�l���Ɨ��s���@�l�Ȃǂ̏����{�W�g�D�ɓV���肷��ƁA���ʂɎd�������A�����ɐŋ��𓊓����Ă��܂��B���l�ɓ���@�l����v�@�l�̏ꍇ�A���Ԃł��o����d����D���������z�œƐ�I�Ɏ��邱�Ƃ������B����͗\�Z���x����m�F�ł��邪�A�������Ђ����Ȃ��̂ŁA�K���ȋ��z�Ŏ��Ă��邩������ɂ����B�[�l�R���Ȃǂ̖��ԉ�ЂɓV���肵���ꍇ�A�������ƂȂǂ̎�V����̃��x���ɂ���ē������Ă��܂�

���̂��߁A���ԉ�Г��m�̓��D�ł���Ȃ���R�X�g�������������A�ŋ��ʂɎg�p���Ă��܂��B�V����ɂ���Đŋ��̖��ʂȎg�p�A���ЂƂ̋����������Ɛ肵�Ă��܂����Ƃɂ�藘�v�����܂�ɂ����Ȃ�B

�܂�o�ςɑ��Ă��e�����o��̂ł���B

2.�V����ɂ��o�ωe���B

��ŏq�ׂ��ʂ�A���ԉ�ЂɓV���肵���ꍇ�A�������ƂȂǂ̎�V����̃��x���ɂ���ē������Ă��܂����߁A���ԉ�Ђ����ꂸ�����̎s�ꂪ�Ɛ肳��Ă��܂��B�s��̐����������߂Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ́A�o�ς̐����̑������ƂȂ�̂ł���B

3.�[���ȍ�����

���{���t�͌o�ςœ��{��L���ɂ��悤�Ƃ��Ă���B�}�l�^���[�x�[�X�������邱�Ƃɂ��AIS�Ȑ��̗��q���������A���������������悤�Ƃ��Ă���̂ł���B���Y�ʂł݂�Ήݕ������̑����ƂƂ��ɋ������ቺ���A���Y�ʂ������A�f�Վ��x���Ԏ��k������������Ɍ������Ǝv����B�������A����ł̓x�[�X�}�l�[�������Ă��A����قljݕ��̗ʎ��̂͑����Ȃ��A�ƍl�����Ă���B���łɓ��ⓖ���a���͏\�������Ă��邪�A�a���̂ق��͈���ɑ����Ȃ��A�Ƃ�����Ԃ������Ă���B����������Ԃ������Ȃ�A������x�[�X�}�l�[�𑝂₵���Ƃ���ʼnݕ��̗��ʎc���͑������A���ʂ͂Ȃ��̂ł���B����Ƀ}�l�^���[�x�[�X�������邱�Ƃɂ���Ԏ������Ȃǂ��Q�{�ɑ����Ă��܂��Ƃ������X�N������B�������A���q�����قƂ�ǃ[���߂��܂ʼn�������ƁA�ݕ��ۗL�̃R�X�g�i���炦���͂��̗����j���[���ɂȂ�B����ƁA�l�X�͎��Y�����ł͂Ȃ��A���ׂĉݕ��ŕۗL���悤�Ƃ���̂ŁA���@�I���v�������ɑ傫���Ȃ�B���̌��ۂ��u����������v�Ƃ����A���@�I���v�Ȑ���LM�Ȑ��̃O���t�͐����i���z���[���j�ŕ\�����B

�����ł́A���q�����P���܂ʼn��������Ƃ���Łu��������㩁v�ɂ͂܂��Ă��܂��B���̏�Ԃʼnݕ������ʂ𑝂₵�Ă��A���@�I���v�������邾���ŁA���������͒ቺ���Ă��܂��B

������Ƌ���钆�A���X�N���邱�Ƃ�I��ō������m�ۂ�����A�V����ɂ������p�����炷�Ȃǂ����ق����ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B

4.�V����ɂ�鎖��

�EAIJ�����ږ�������Ђɂ��N�����Y��������

���Ђ́A�ڋq�ɑ��A240%�̉^�p�������m�ۂ��Ă���Ɛ������Ă������A2012�N1�����{�̏،�������Ď��ψ���̌����ɂ��A�^�p���Y�̑啔�����������Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B

���̎����Ɋւ��ăL�[�}���͐��a�F���ł���B��쎁�́A1975�N�ɉ��l�s����w�𑲋Ƃ��Ė쑺�،��ɓ��ЁB10�N��ɂ͋��s�w�O�x�X���ɏA�C�B����ɖ{�Ж@�l�O�������A�F�{�x�X���ւƏo�������B1994�N�ɓˑR�ގЁB2000���~�̎x�x�������炤�B�쑺OB���������ݐЂ���y�C���E�E�F�[�o�[�،������x�X�֓��ЁB�y�C�����珗�����������������āA2000�N��AIJ�̑O�g�̎��Y�^�p��Ђ��A�Ɨ������B2002�N�ɋ��R��暌��o�g�҂Ő���A�C�e�B�[�G���،����Ј����Ɣ����B

�܂�A��쎁�͖쑺�،�����́u�V����v�������l�Ԃ��N�����������ł���B����AIJ�����ږ⊔����Ђ��^����Ђ⌚�݉�ЁA�d�C�H����ЂȂǒ�����Ƃ̌����N������̉^�p����͂Ƃ��Ă���A2011�N9�������_�ŁA124�̊�ƔN������1984���~�̎��Y�̉^�p��������Ă����B��������쎁��2003�N�ɔN���̉^�p���J�n�������_�ŗa�����������̔����������A2008�N�ɑ�����500���~�ɂ܂Ŗc��オ���Ă��܂��A�������Z�ɂ��������̂ł���B��쎁�������������͔N���ł���A�ŋ��������������킯�ł���B�����ł����V����ɂ���Đŋ������ʂɂȂ�����ɂ���Ɏ��������Y�^�p���s�ɂ���Ď����������ŋ��Ȃ̂ł���B���͐�쎁���������o�J�ɂ��Ă���Ƃ����v���Ȃ��B�V��������Ă����l�Ԃ͊m���ɕ������ėL�\�ł���B�������A�����Ă��ׂĂ̐l�Ԃ��L�\�Ƃ͌���Ȃ��B�����̗͂��ߐM�������́A�d�����y�ώ����Ă���l�Ԃ����������������N�����Ă���̂��Ǝ��͍l����B

�E�O���[���s�A�o�c�s�U

�@�O���[���s�A�́A���{�����_���f����c���p�h���t�̌v��̌��ŁA�����ȁi���E�����J���ȁj����ی��ҁA�N���ғ��̂��߂ۗ̕{�{�݂Ƃ��āA���N���������ƒc�i�N�������^�p����j���A1980�N�i���a55�N�j����1988�N�i���a63�N�j�ɂ����āA���{�S����13�����ݒu�������{�̑�K�͔N���ۗ{�{�݂ł������B���̎{�݂͐��{���������V����̎M�ł������B��d�̋�`���i���f���Ȃǂ��������ɂ͑g�ݍ��܂�Ă��葽���̌o�c�҂⊲���ɂȂ�A�f�l��l���A�v�搫�Ȃ����ʂɎ����𓊓����A������i���{�̌��I�N���ϗ����̕s���艻�ɍX�Ȃ�Ō���^���鎖�ɂȂ�A�O���[���s�A���̂����R�̂��Ƃ��o�c�s�U�ɂȂ������Ƃɂ��A2001�N�i����13�N�j12���̓���@�l�������������v��i��2���X���t�ł̊t�c����j�ɂ����āA�u����17�N�i2005�N�j�x�܂łɔp�~�A���ɐԎ��{�݂ɂ��Ă͂ł��邾�������ɔp�~����v�Ƃ��ꂽ�B�܂��A�N���ϗ����Ǘ��^�p�Ɨ��s���@�l�@�i����16�N�i2004�N�j�@����105���j�ɂ��A����17�N�i2005�N�j�x���܂łɁA�S��13�����̑S�ẴO���[���s�A��p�~���邱�ƂɂȂ����B���̃O���[���s�A�p�~�܂ł̗���͓V����ɂ���ċN�����ň��Ȏ������Ǝ��͎v���B�܂��Đ�쎁�̂悤�Ɍl�ł�������Ƃł͂Ȃ��A���{�̎��ԂȂ̂ł���B���z�̐ŋ����g���A�{�݂�13���������݂��u���ʁv�ɂ����̂ł���B���̃O���[���s�A�͔p�~�ɂ���ɂ�����A�n��̏���ӂ̎��R���̕ۑS�A�ٗp�̊m�ۂ�}�铙�̊ϓ_����A�{�݂̔��p�͏o���邾���ꊇ���āA�����I�E���v�I�Ȏ{�݂Ƃ��Ĉ����������p�����l�ɁA�܂��{�ݏ��ݓ������֏��n�A���ꂪ�i�܂Ȃ��ꍇ�ɂ͖��Ԃɏ��n����Ƃ������j�̉��ŏ��n��i�߁A�O���[���s�A�O�i���Ɍ��O�؎s�j�̏��n�ɂ��A�p�~�E���n�����ׂďI�������B�O���[���s�A��p�~���邽�߂ɂ����z�̐ŋ����g��ꂽ�Ǝv���Ɠ{����o����B�^�c�o���̂���l�ނ�z��������Ή��P���ꂽ�Ǝ��͍l����B�����q�ׂĂ������A�����ēV����Ōo�ςɗ^�����e���͈������̂���ł͂Ȃ��B�V��������Ă������̐l�Ԃ͊m���ɕ������ėL�\�ł���B�����A�����ɂȂ�l�ɂ͗D�G�Ȑl�������A��������ɂ��������o����m�����A���Ԋ�ƂŊ������Đ�������l��A��r�I��������ƂɓV���������X����A�����������ꍇ�A�Ȓ��Ƌ����p�C�v�������A���ƂȂǂƓn�荇����悤�ɂȂ�����Ƃ�����B���������|�I�ɓV����Ƃ����͈̂����C���[�W�����Ă���B

5.�N���ƓV����

����e���r�̎�҂ւ̊X���C���^�r���[�Łu�����ɕs���͂���܂����H�v�Ƃ�������ɑ����̎�҂��u�N���v�ɂ��ĕs���������Ă����̂��o���Ă���B���܂̑�w���ɔN����K�����炦��Ǝv���Ă���l�͈��|�I�ɏ��Ȃ��Ǝ��͎v���B����16�N�̐��x�����ł́A�����̌��𐢑�̕ی������S���d���Ȃ肷���Ȃ��悤�ɁA�ی����������ǂ��܂ŏ㏸����̂��A�܂��A�����ɓ��B����܂ł̖��N�x�̕ی���������@���Œ�߂��B�܂��A�������S���銄���������グ��ƂƂ��ɁA�ϗ��������p���Ă������ƂɂȂ�A���I�N�������̎��������߂��B�����āA���̎����͈͓̔��ŋ��t���s�����߁A�u�Љ�S�̂̌��I�N�����x���x����́i���𐢑�̐l���j�̕ω��v�Ɓu���ϗ]���̐L�тɔ������t��̑����v�Ƃ����}�N���ł݂����t�ƕ��S�̕ϓ��ɉ����āA���t�����������I�ɒ�������d�g�݂������B���̎d�g�݂��u�}�N���o�σX���C�h�v�Ƃ����B���������̐��x���͂����Ă��܂������̂��낤���A�s���Ŏd���Ȃ��B���܂̍���҂�舳�|�I�ɂ��܂̎�҂̕��S��������̂͌����Ă���B�������҂͕s���Ɠ�����̂ł���B��������ƔN���ɂ�����Ƃ����̂ɓV����ɐŋ�������Ă���̂�����ł���BAIJ�����ږ�̂悤�Ȍ�������ɓV����Ƃ͂Ȃ�Ƃ����������b���Ǝ��͎v���B

6.�ӂ邢�ɂ�����V�X�e��

�V��������₷�邽�߂ɂ́A�ꗥ�Ō������̍ďA�E����߂�Ƃ������ɋK����������������A���@�ɂ���E�ƑI���̎��R�Ɉ���������Ƃ������ƂƁA����鑤�ɂƂ��ă����b�g������Ƃ������Ƃ���A����͏o���Ȃ��Ƃ������Ƃł���B����ɁA���ۂɓV��������₷��Ƃ��������ł́A�V����̖�肪�������Ȃ��Ƃ������Ƃ�������B����ł́A���������ސE���s���Ȃ����āA

��N�܂ŋ�����悤�ɂ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������邪�A���������|�X�g���Ȓ��̒��ŗp�ӂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƌ����������B�����������[�X�ɔs�ꂽ�l�ɂƂ��ă��`�x�[�V�����������邱�ƂȂ��A�ǂ������L�����A�p�X���\�z���Ă����̂��ƌ������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł���B�E�E�E�V��������₷��͓̂���Ǝ��͎v���B�Ȃ�A�V�����̊�ƂŌ��ʂ��o���Ȃ���ΑސE���̉�����ԋ��Ƃ����A�V�����Ń��X�N����������V�X�e���ɂ���Ƃ����̂����͍l�����B�V���������Ƃ������Ǝ��̂Ƀ��X�N�����邱�Ƃ��d�v�ł���B���X�N������ΓV���������l�Ԃ��ւ�A�������Ƃ��Ă���������ƌ��ʂ��o���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ʂ��o��������������邱�ƂŕK���o�� ���ʂY����悤�ɂ���悢�̂ł͂Ȃ����낤���B���ʂ��o�����Ƃɂ�萢�Ԃ�����]�������̂ł͂Ȃ����낤���B

7.�܂Ƃ�

�@���߂ēV����Ƃ������Ƃɐ[���l�����B���ꂩ�玄�͏A�E���邪���̖��Ԋ�ƂɓV����œ����Ă���l�����Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������Ƃɐ��������Ă���B�V����͎������牓�����̂��Ǝv���Ă������ƁA�V���肷�邽�тɉ�X�̐ŋ��������Ă����Ƃ������ƂɁA�ǂ������l���ɍl���Ă����������������A�����l�����Ȃ��Ȃ����B���ꂩ��V����ɂ��ĉ���ɂ��Ĉ�Љ�l�Ƃ��Ă���������������Ă������Ƃ��������B

�o�T

�E�}�N���o�σX���C�h���ĂȂɁH�����J��

http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/finance/popup1.html

�E�����{�ɂ�����O�������̃L�����A�p�X - R-Cube - �����ّ�w

�E���Z�p�ꎫ�T

http://www.findai.com/yogo/index.html

�E�V����K���̓���

http://government-worker-history.com/history-civil-servants/parachute-regulations/

�EAIJ����:�u���̂܂܋q�ɕԂ��Ȃ��v�В������@�����A�����V��

�E�ꋴ���Ɓw�}�l�[�̈Łx�p�쏑�X 2013�N p.206.

�E���Z���AAIJ�����ږ�ɋƖ���~����1�J���h. ���{�o�ϐV���d�q��.

�E�u�N�������v �����J����b�ƔN���ǒ��̓y�n�]�����^�f

�E�Ԏ����ƌ��ݍ��̈Ⴂ�������Ă�������

http://www.mof.go.jp/faq/budget/01aa.htm

�R���r��

�@�@�Љ�ۏ�_�@���|�[�g

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O����w���@�O����w��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 13G107033 �R�� �r��

�e�[�}�G�@�Љ�ۏ�ƓV����

���_�@�G�h�@Simple is Best.�@�h

1�E������@�ƎЉ�ۏ�

�@�Ԏ������A�������͐��{�ɂ��u�؋���Ԃ��Ȃ��v�ƃf�t�H���g�錾�Ƃ����V�i���I���N����O�ɁA�܂��́A���{��s������c���o�āA���ʂ̍����������{���āA���{�̍����j�]���Ƃ肠�����h���Ƃ����̂����R�Ȑ���s���ł���B�����āA����ł����E���}��ꂸ�ɍ�����@�������A���E�e�������{�Ɏx���̎�������L�ׂ�\���������Ǝv����B���E�e���A���ɖf�Ց��荑�ł���A�����J�⒆���A����A�W�A�����ɂƂ��Ă����{���o�ϊ�@�Ɋׂ邱�Ƃ͖]�܂����Ȃ��A���u����A�ޓ����傫�Ȕ�Q���邩��ł���B��ԋN���蓾��V�i���I�́A�h�l�e��A�����J�A�����Ȃǂ��ً}�Z�����s���Ƃ������Ƃ��Ǝv����B�����Ȃ�ƁA�h�l�e��A�����J�A�����Ȃǂ́u�O���v�ɂ���� �A�}�����Ԏ������ɂ��A�������v��������\���������Ǝv����B���Ȃ킿�A�Љ�ۏᕪ��ɂ����ẮA��Ô�����̑啝�팸�͂������A�N�����t�z���啝�J�b�g��������Ǝv���܂��B�܂��A���R�A����ł�ی������啝�Ɉ����グ���邱�ƂɂȂ�ł��낤�B

�o�T�Fhttp://www2u.biglobe.ne.jp/~itou/hon/zaiseikiki-syakaihosyou.htm

2.���������

�f�t���E�p��ڕW�ɂ���̂͌��\�Ȃ��Ƃ����A�ǂ�����Ď�������̂��A�����ł��Ȃ�������N���ǂ��ӔC���Ƃ�̂��Ƃ����y�i���e�B���Ȃ���A�w�͖ڕW�ɂ����Ȃ��B�ł��Ȃ���Γ���ق��X�R����Ƃ����̂Ȃ�A�ǂ�����āu2�`3���̃C���t���v����������̂��A�@�Ă��o�������Ƃ���̓I�ɐ�������ӔC������B���₪�W���u�W���u������܂��f�t����E�p�ł���Ǝv���Ă���悤�����A����͍��o���B�}�̂悤��2001�N����2004�N�ɂ����āA����͗ʓI�ɘa���}�l�^���[�x�[�X���������������A�s���ɏo��邨���i�}�l�[�X�g�b�N�j�͑����Ȃ������B

���̌����́A���{�o�ς����Z����̂����Ȃ�����������Ɋׂ��Ă��邩�炾�B���̃��J�j�Y���́A�����Ƃ݂̂Ȃ��w������ɂȂ�����P�C���Y���_�Ƃ͂܂������Ⴄ�B

�����ƒ��~���ύt�����ĕ��������肳����������������R���q���Ƃ�сAIS�Ȑ��i���~�Ƌϓ������铊�������j��GDP�̎��R���������_�Ō��܂�B���������R���q�����Ⴂ�ꍇ�ɂ̓v���X��GDP�M���b�v�������ăC���t���i���邢�̓o�u���j���N����A�t�̏ꍇ�̓f�t�����N����B

�o�ς��������Ă���Ƃ��͎��R���q�����v���X������A���������r��r*�ƂȂ�悤�ɗU������悢�B���������̓��{�̂悤�Ɂu���N�͍��N��舫���Ȃ�v�Ƃ����\�z���x�z�I���ƁA��Ƃ͋�����Ȃ��Œ��~���邽�߁AIS�Ȑ��͉����ɃV�t�g���ALM�Ȑ��͂���ɔ����A�܂�������̂ŁA���R���q���̓}�C�i�X�ɂȂ�B

�o�T�Fhttp://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51468824.html

3.�@��d�̋�`���i���f��

�u�V����v���̂����������߂ɁA���j�I�Ȍ��n�ɗ����Ċ����̃��[�c��H���Ă݂�B ���Ɛ�������A�ߑ㉻�ւ̓��ɏ��o�����������{�̎�����S�����̂́A���m�̊w��ɒʂ����V�m���l�ł������B�ɓ��������C�O����߂��č�����J�݂��Ă���A���{�ł͊����哱�̍��Â��肪�s���Ă����B���AGHQ �̎x�z���ɂ����Ă������@�\�͌��������x�Ɩ� �O��ς��Ĉ����p����Ă����B�L�����A�����͂��čō��w�{����l���W�܂荑�̂��߂� ��d����Ƃ����d���ł���A�ꐶ����ꂽ�d���Ƃ��č������炠������̑��݂Ƃ��� �N�Ղ��Ă����B �������A1996 �N�u���{�s�v�v�ȍ~�s���̃X������������n�߂邱�ƂƂȂ�B�����ւ� ����ɂ����s�ˎ��A�V������Ȃǂ̕���ɂ�荑���̌������ɑ���s�M�������A�� �v�@�^���㉟�������B���_�����ł��A4 ���������������ւ́u�M���x�v�͂����\���N�Ŕ������A 2 �������荞�ށB�܂��A�O�@�����ǂɂ��� 07 �N 4 �����_�ŁA�V���肵�����ƌ����� �� 4696 �@�l�� 26632 �l�����Ƃ���Ă���B����قǂ܂łɁA�V����̖��͔�剻���Ă���̂ł���B

�o�T�F

http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/oyama/oyama12ki/hongenkoulast_mitasai.pdf

4.�@��K�͔N���ۗ{�{��

��K�͔N���ۗ{��n�́A�����N���ی��y�э����N���̎҂��A������������L�Ӌ`�ȘV�㐶���𑗂邽�߂̏�����ƂƂ��ɁA�����N�����x�̉����ҋy�т��̉Ƒ����̗L���ȗ]�ɗ��p�Ɏ����邱�Ɠ���ړI�Ƃ��āA�N�������^�p����i�������ȏ��ǂ̓���@�l�N���������ƒc�j���A���呠�Ȏ����^�p������������Z���ɂ��ݕt�����Đݒu���A�n�������c�̓��Ɉϑ����ĉ^�c���Ă����B

�������A�o�c�҂ł��Ȃ��f�l��l���A�v�搫�Ȃ����ʂɎ����𓊓����A������i���{�̌��I�N���ϗ����̕s���艻�ɍX�Ȃ�Ō���^���鎖�ɂȂ�A�O���[���s�A���̂����R�̂��Ƃ��o�c�s�U�ɂȂ������Ƃɂ��A2001�N�i����13�N�j12���̓���@�l�������������v��i��2���X���t�ł̊t�c����j�ɂ����āA�u����17�N�i2005�N�j�x�܂łɔp�~�A���ɐԎ��{�݂ɂ��Ă͂ł��邾�������ɔp�~����v�Ƃ��ꂽ�B�܂��A�N���ϗ����Ǘ��^�p�Ɨ��s���@�l�@�i����16�N�i2004�N�j�@����105���j�ɂ��A����17�N�i2005�N�j�x���܂łɁA�S��13�����̑S�Ă��O���[���s�A��p�~���邱�ƂɂȂ����B13�����̓��A7�������A���a63�N�i1988�N�j�܂ł̗�������b�̒n���ł��������ƂȂǂ���A���ݗ������w�E����Ă���[1]�B

�O���[���s�A�́A�����I�Ȏ{�݂Ƃ��Đݒu�E�^�c����Ă����o�܂ɏƂ炵�A�܂��A�n��̏���ӂ̎��R���̕ۑS�A�ٗp�̊m�ۂ�}�铙�̊ϓ_����A�{�݂̔��p�͏o���邾���ꊇ���āA�����I�E���v�I�Ȏ{�݂Ƃ��Ĉ����������p�����l�ɁA�܂��{�ݏ��ݓ������֏��n�A���ꂪ�i�܂Ȃ��ꍇ�ɂ͖��Ԃɏ��n����Ƃ������j�̉��ŏ��n��i�߁A�O���[���s�A�O�i���Ɍ��O�؎s�j�̏��n�ɂ��A�p�~�E���n�����ׂďI�������B

�N���ی���1,953���~�𓊂��Đ������ꂽ�u�O���[���s�A�̔��p���z�v�́A�͂���48���~�ł������B�O���[���s�A�̔p�~�E���n���I����A�N�������^�p�����p�~���A2006�N�i����18�N�j4��1���ɁA���I�N���̎����^�p�Ɩ��ɓ��������u�N���ϗ����Ǘ��^�p�Ɨ��s���@�l�v��ݗ������B

�o�T�F

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%94%E3%82%A2

5.�@�}�N���o�σX���C�h�Ƃ�

�����ł́A�����N�����ɂƂ��Đ�������i�����N���@�ɂ��Ă͈ȉ��A�@�Ƃ̂L�q����j�B�Ȃ������N���ɂ����Ă����l�̎��ԂƂȂ��Ă���B

���Ȃ��Ƃ�5�N��1�x�A�N���̍�����Ԃ̕]���ƍ���̌��ʂ��i�u�����̌����ƌ��ʂ��v�j���쐬������������s����i�@4����3��1���j�B�����̍����ύt���ԁi���̔N�ȍ~100�N�ԁj�ɂ킽��N�������̋ύt��ۂ��Ƃ��o���Ȃ��i�ϗ����ۗ̕L���ł��Ȃ��j�ƌ����܂��ꍇ�́A�N���̋��t�z�́u�}�N���o�σX���C�h�v�ƌĂԒ������s���Ƃ���i�@16����2��1�����j�A���߂ŋ��t�z��������ԁi�������ԁj�̊J�n�N�x���߂���̂Ƃ���B�����āA2004�N�i����16�N�j�̌��ɂ��2005�N�i����17�N�j�x���������Ԃ̊J�n�N�x�Ƃ��ꂽ�i��4����2��2���j�B�������Ԃ́A���̌�̍������ŔN�������̋ύt��ۂ��Ƃ��ł���i�������Ȃ��Ă��ϗ����ۗ̕L���ł���j�܂ő�������B

�}�N���o�σX���C�h�ɂ��āu�������v�Ɩ@���コ��Ă��邪�A5�N�O�̔N�x����2�N�O�̔N�x�܂ł̊e�N�x�̌��I�N����ی��ғ������̑������̑��敽�ρi�@27����4��1��1���j�ɕ��ϗ]���̉��тɂ�鋋�t�̑����z��}���邽�߂̈��̎w���ł���0.997�i�@27����4��1��2���j���悶�ē���������Ƃ��鐔�l�ł���B�����J���Ȃ̗\���ł́A�����ނ�0.991�ɂȂ邱�Ƃ��\�z����Ă���B

�����āA�������Ԃɂ����āA�V�K�ْ�҂ɂ��Ă͖��ڎ�������ϓ����ɒ��������悶�����l����Ƃ��ĉ��藦���߁i�@27����4��1���j�A���ْ�ҁi68�ɂȂ�N�x�ȍ~�j�͕����ϓ����ɒ��������悶�����l����Ƃ��ĉ��藦���߂邱�Ɓi�@27����5��1���j�������Ƃ��Ă���B

�}�N���o�σX���C�h�̎d�g�݂́A

�E�����╨����������x�㏸�i�C���t���[�V�����j����ꍇ�i������������ꍇ�j�ɂ͂��̂܂ܓK�p�����B

�E�����╨���̐L�т��������A���̎d�g�݂�K�p����Ɩ��ڊz���������Ă��܂��ꍇ�ɂ́A�����͔N���z�̐L�т��[���ɂȂ�܂łɗ��߂��A���ڂ̔N���z�͉����邱�Ƃ͖����Ƃ����B

�E�����╨���̐L�т��}�C�i�X��f�t���[�V�����̏ꍇ�ɂ́A�����╨���̉����������͔N���z�������邪�A�N�������̋ύt��ۂĂȂ����Ƃ𗝗R�Ƃ����N���z�̈��������͖����Ƃ����B�������Ȃ���A�}�N���o�σX���C�h���̗̍p�́A�N�����t�z����������������ɓ����Ƃ��l�����Ă���B

�o�T�F

�U�D�@AIJ�����ږ�

�����s������ɖ{�Ђ�u�������ږ��ЂŁA�������̂�AIJ�����ږ�������ЁB�����҂��瓊�����f�Ⓤ���ɕK�v�Ȍ������ϔC����A�������s�����Ƃ��Ɩ��Ƃ��鍑���Ɨ��n�w�b�W�t�@���h������ЁB�����̉^�p�ł͎��s���Ă���̂ɁA��������B�������Ƃ��鋕�U�̉^�p�����ڋq�ɒ�o������A���\�I�Ȋ��U���s�����肵�āA��ƂȂǂ̌����N���������a�����2000���~�̑唼�������B���Z���i����@�ᔽ�ɂ��Y�������ɔ��W���邱�Ƃ��m��������Ă���B

AIJ�̐ݗ���1989�N�ŁA�쑺�،��̗L�͉c�ƃ}���o�g�̐��a�F�В��炪2004�N������N���^�p���J�n�B�s���̗������݂ɔ����A���肵���������Ƃ����u���сv�蕨�ɂ��Ă����B�����ɂ́A����ւ̗��v���^�����ɘA�������쑺�،��̏��{�V���������Ȃǂ�����A�˂�B

���Y�̉^�p�́A���ЂƎ�����̂ł���p�̃o�[�W�������́u�Ǘ���Ёv�ōs��ꂽ�B�^�p���Y�ɂ��Ắu�Ǘ���Ёv���s���]���́A���������^�p�v���o�Ă��邩�̂��Ƃ����В��炪�����Čڋq�ɐ����B�����́AAIJ�P���̃A�C�e�B�[�G���،���̔���ЂƂ��āA�p�̃P�C�}�������ɐ��В��炪�ݒ肵���A���哊���M���ɗ��ꂽ�B���ۂ̎����^�p�͍��`�Ȃǂōs���Ă������A�^�p�J�n���ォ��ڌ��肪�i��ł����ƌ����A���X�N�̍��������Z���ԂɌJ��Ԃ��Ȃǂ��āA���̂قƂ�ǂ�����ꂽ�B��������̎��Y�͔N������M���Ƃ��ĐM����s��������������Ă���B�������Ȃ���A�M������̖쒆���j��ɂ��A�����ږ��Ђ̊O���Г��M�͌����������o���̂�����A���݂̋Ɩ��t���[�ł͐M����s���]���̋U����������͍̂���ȏ��Ƃ����B

��������͊�ƔN���̑��Ɍ��I�N���ł�������N���̐ϗ����̈ꕔ����ĉ^�p���Ă���B���̐ϗ����ɂ܂ő������H�����ށu��s����v�Ɏ���������������S�̂�4���߂��ɏ��A�\�藘����B���ł��Ȃ��܂܉^�p�ɋ����Ă���̂�����B�o�ϓ��F��̒��J��Վj��\�����́A�����^�p���ϑ����Ă����̂͒�����Ƃ̌�������������A�����^�p�Ⓤ���̃m�E�n�E���Ȃ����߂Ɂu�^�p�����̍����v�Ƃ���ɗ��ꂽ�Ƃ����B��Q���g�債���w�i�ɂ́A�����̌�������ւ̋��Љ�ی����⊯�����̓V����l���̊֗^���w�E����Ă���BAIJ�́A�Љ�ی����L��OB���o�c����N���R���T���^���g��Ђƌږ�_�������ł����B���̉�Ђ�����^�p�Z�~�i�[����Â��āA��������ɋ߂铯��OB��ɏo�Ȃ��Ăт�����Ƌ��ɁA���В����u�u�t�v�Ƃ��āu�����v�Ȃǂ̎�@�ŁAAIJ�ɑ���M�����l�����Ă����B

�N���^�p�̎����Ђ͓o�^���ŊJ�Ƃł��A��O�҂ɂ���v�č����`���t�����Ă��Ȃ��BAIJ�Ɋւ�����͏،�������Ď��ψ������Z���Ɋ��Ă������A12�N1���܂ł͌����͍s���Ă��Ȃ������B�������o���A���Z���͓��Ƃ̓�����C�Ǝ҂ɑ����Ē����ɒ��肷��ƂƂ��ɁA�Ĕ��h�~�Ɍ����Č����E�ē�����������j�B�����J���Ȃ���������̎����^�p�Ɋւ���K�������߂邱�Ƃ��������Ă���BAIJ�ɑ��Ĉ�C����_�������ł����̂́A�n�擯�Ǝ�̒�����ƂȂǂ��W�߂������^73����̑��A�v84����B�N�����Y��57%���ϑ����Ă����_�ސ쌧����H�ƌ����N�������A93���~���ϑ����Ă����x�m�d�@�����N������Ȃǂ̖�88���l�̔N���ɉe�����y�ԁB����������u��s����v�̎��ԂɂȂ�ƁA�����߂𔗂����Ƃ��A���I�ɓ|�Y���鎖�Ԃ����O����A�����N���ی����̐ϗ��������U(�قĂ�)����Ȃǂ̋~�ψĂ��^��}���畂�サ�Ă���B

�o�T�F

https://kotobank.jp/word/AIJ%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%A1%A7%E5%95%8F-189295

�E�܂Ƃ߂Ǝ���

���́A����܂Ő搶�̂��ƂŎ��Ƃ������Ē����A�����̃��[�h���܂ގЉ�ۏ�ɂ��āA�w�ԈȑO��肩�͏����m�����z���o�������Ǝv���Ă���B�R���Ȃ���A����ȏ�ɔc���ł��Ȃ����Ƃ�A�l�獑���ł͗������������A�܂�A�ł��A���������o�����A����Ȃǂ��������݂��Ă���B���Ƃƃ��|�[�g��ʂ��āA���Ȍ��Ȑ��x�����ׂ����ƍl����B���ꂪ���_�ŏ�����Simple is Best�̈Ӗ��ł���B����́A�s���ł��A�N���ł��A�Љ�ۏᐧ�x�ł����G���A����������̂���{���A�X��������}�邱�Ƃ������A����̃e�[�}�ɉ����������Ȃ�̉�����i���ƍl�����B

�}���@��

�Љ�ۏ�ƓV����

�����A�@�Љ�ۏ�Ƃ����������Ƃ��ĕs���ȕ����ł���A����Ŏs��̊Ď����͂��Ȃ������ł��邽�߂ɁA�V����Ƃ������I�ŗ��ȓI�ȕs���̉����ƂȂ�₷���B�������n�U�[�h�̂Ȃ��悤�Ȑ��x�v�����܂��Љ�ۏ���^�c����l�X�̊Ԃō�邽�߂ɁA�l�X�Ȏ�̂Ƃ̋��͑̐����K�v�ƂȂ邾�낤�B����ɂ́A��l��l�����Z�̒m����g�ɕt���邱�ƂŁA�l�^�̊m�苒�o�^�̔N�����x�𗘗p����ȂǁA���x�C���ł͂Ȃ��ϋɓI�ȘV��̂��߂̂����Â�������邱�Ƃ��A�V����̉����ƂȂ�悤�ȑg�D�̍팸�ɂ��Ȃ���ƌ����邾�낤�B

�P�@�Љ�ۏ�ƓV����Ɋւ����Ȏ���

�@�@�܂��A�O���̎��ƂŏK�������ƂƔ��ɊW���Ă���A��Q�̉���Q�҃��X�g���ł���B

2002�N8���Ɍ����J���Ȃ��쐬������L�t�B�u���m�Q�����܂ɂ��C�^�̉��E�C���X�����Ɋւ��钲�����̒����ߒ��ŁA�����J���Ȃ��A�����Ђ́u�O�H�E�F���t�@�[�}�v�����o���������̒��ɁA�t�B�u���m�Q���ɂ����C�^�̉��Ɋ�������418�l���̌l���Ƃ̏�L�ڂ��ꂽ�Ǘ�X�g��1987�N�ȍ~�̎������܂܂�Ă����B�l���Ƃ̏��ɂ́A�C�j�V�����E������Z���A���^���A�Ǐ�A��Ë@�֖��Ȃǂ��܂܂�Ă���A�l�����ł���P�[�X���������݂����B�������A�����J���ȂƐ����Ђ́A�l�����肳��銳�҂ɑ��Ă������W�����m���邱�ƂȂ��A2007�N10���ɔ��o����܂ŕ��u���Ă������Ō����J���Ȃ̓V���芯���ƌ��E�����������ł��ݏ����̔ƍ߂��������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B

������2013�N�A�`�h�i�����ږ��ɂ��N�����\�����ɑ��āA�����n�ق����Y�������o�����B���̎��_��1300���~�ȏ�̔N���̏����͊m��������Ă���A����ʼn���ł����z��85���~�ɉ߂��Ȃ��B���{�o�ϐV���i2012�j�ɂ��A�u�����J���Ȃ�22���A�`�h�i�����ږ��Ɏ��Y���ϑ����Ă���74�̌����N������̂����A47����ɋ��Љ�ی����i�����{�N���@�\�j�̐E����������n�a���V���肵�Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�P�̊���ɕ����V���肵�Ă�����������A���v�l����49�l�ɂȂ�v�Ƃ���A�Љ�ۏ�ƓV����̊W������������B

�@�s�ˎ����d�Ȃ������Ƃ���p�~���ꂽ�Љ�ی�����OB���A����ɓV�����ł̌����N������ł���ɔN���Ƃ��������̎��������������Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B�Љ�ۏ�ƓV����̊W�͎Љ�ی����̔p�~�������Ă��Ă��~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@���̏\�N�ȏ�O��2001�N�A�O���[���s�A�ƌĂ���K�͂őS���I�ȔN���ۗ{�{�݂��p�~����A���������ƂȂ邱�Ƃ����肵���B�O���[���s�A�̉^�c��Ђ��V�����Ƃ��đ����̎Љ�ی�����OB������Ă������A�ނ�̌o�c�̎��s�ɂ��N���ɑ傫�ȑ������o�����ʂƂȂ����B

�Q�@�Љ�ۏ�ƓV����̍\��

�@�V����̍\�����l���Ă����߂ɁA�܂��u��d�̋�`���i���f���v�ƌĂ��l�����ɂ��Đ�������B���̃��f���́A���ƌ������̏��i�ɂ��Ẵ��f���ł���A���̈Ӗ�������e�Ƃ��ẮA�u������̏��i�܂ł͂ǂ̌��������N��ƂƂ��ɓ��邱�Ƃ��ł��邪�A����ȍ~�̓|�X�g�������Ȃ��Ȃ菸�i������Ȃ��Ă��܂��v�Ƃ������Ƃł���B���̏��i�Ƃ����̂́A�L�����A�g�ɂ����Ă͉ے��A�m���L�����A�g�ɂ����Ă͌W���ƌ����Ă���A�܂����̏��i�̑��x�̓m���L�����A�g�̕����x���B���̂悤�ȏ��ł͒����I�ȏ��i�ւ̋��������i����邱�Ƃ����҂���Ă����B����ŋ��^�̌n�͌������^�̂��̂Ƃ��Ē�߂��Ă���A�����ɏ��i�̃��[�g����O��Ă��܂����l�Ԃ́A���i�ւ̊��҂����ĂȂ��\���ł���Ƃ������悤�B�����������l�X���ʂ̕��@�Ń|�X�g�����ƍl���邱�Ƃ͓��R�ł���B

�@�V����̃|�X�g�Ƃ��ėl�X�l���邱�Ƃ��ł��邪�A�ނ�͏o���X������O�ꂽ�g���ł���A�����ɑ��đ傫�ȉe���͂�����킯�ł͂Ȃ��A�o�ϊE�Ƃ̃R�l�N�V�����Ő����I�ȗ͂����邱�Ƃ͍���ł���B�����������l�X���_���V�����Ƃ��ẮA��͂�s���̊O�s�c�̂���ł��낤�B���Ɍ��v�@�l�Ȃǂ͓V����̃|�X�g�Ƃ��āA�K�v���Ȃ��ɂɂ�������炸�������Ă�����̂�����ƌ����Ă���B��сi2007�j�ɂ��A�c����Ƃւ̏A�E�Ɋւ���N���́w�V����̒�`�́u�ސE��2�N�ȓ��Ɍ�������ɊW��゙�[����ƂɍďA�E�����ҁv�ƌ��� �B���v�@�l�͏Z�߂đΏۊO�ƂȂ�B���v�@�l�������Ȃ�゙��゙���N�߂�゙������A�]��゙�Ă���̂�゙��゙�A�l���@�͂����͔c�����Ă��Ȃ��Ƃ����B���Ȃ݂ɑ����Ȃ̌��v�@�l����(04�N��)�ɂ��ƁA���̌��v�@�l��4����1�ɂ�����1896�@�l�ɁA���NJ����o�g�� 4493�l��゙�����Ƃ��čďA�E���Ă���B�Ȃ��A�����Ȃ�゙�����E���Ƃ��čďA�E���Ă���l���͓��������c�����Ă��Ȃ��Ƃ��Ă���B�x�Ƃ���B��͂�A

�V����̃��[�g�Ƃ��Ă��A���{�ɋ߂��@�l���֘A�����������Ƃ��Ƃ������Ƃ�����������B

�@�����͋Α�10�N���x�܂ł̓|�X�g�ɍ��͂��������тŏ��i���Ă������A�ے����ȏ�ɂȂ�ƃ|�X�g�̐������肳��Ă���B�@

���{�̊����͑��������ސE���s���x�[�X�ɁA�A�b�v�I�A�A�E�g�����ɂ���ċ����ɔs�ꂽ�҂��V��������A�����ɏ��������҂͏��i���Ă����Ƃ�������ꂽ�|�X�g���߂��鏸�i�������s���B�������g�b�v�̎���������1�������I�o���ꂸ�A����������y�o�������_�ł��̓����̔N��͑S���V���肷��B���̂悤�ɓV����ɂ�薯�Ԋ�Ƃ���v�@�l�̓V�����g�D�ɐl�ގ������z�������B

�܂��A�Ɨ��s���@�l���V�����Ƃ��đ傫�ȕ������߂Ă���B��сi2002�j�ɂ��ƁA�������팸�̐�D�Ƃ��č��̋@�ւȂǂ��A2001�N4���n�݂��ꂽ57���Ɨ��s���@�l�̖��������A2002�N�ɂ�1�N�ԂŔ����O�ɔ��9���ȏ�ɓ�����80�|�X�g�����Ă���A�S������9���߂�145�l�͋��g�D����̉������Ȓ�����̓V���肵���l�X�Ő�߂�ꂽ�B�����Ȓ����v�̖ڋʂƂ�����ꂽ�Ɨ��@�l���ł��A�Ȓ����͌��v�̉����ɓw�߂����Ԃ��i���̌��ʂ̐l�����ԂƂ��āj���炩�ɂȂ����B����i2016�j�ɂ����A�Ɨ��s���@�l�ł���̘J���Ҍ��N�����@�\�̋��U���́A�V����ɂ��E������������Ă����Əq�ׂ��Ă���B

�@�������Ȃ���A�������������v�@�l���Ɨ��s���@�l�̋Ɩ��]���͕s�\���ł��邱�Ƃ��w�E����邱�Ƃ������B

�R�@�N�����x����ɑ��錻��̑Ή���

�@���{������ꂽ�N���̑Ή���Ƃ��č��s�Ȃ��Ă���̂��u�}�N���o�σX���C�h�v�Ƃ����d�g�݂ł���B���̎d�g�݂ɂ��Đ�����������B�}�N���o�ϊw�X���C�h�Ƃ͓��{�o�ϐV���i2016�j�ɂ��u���I�N���ɂ͂��Ƃ��ƒ����╨���̏㏸���N���f���Ďx���z�𑝂₷�d�g�݂�����B���̎x���z�̐L�т�����╨���̏㏸�����}����d�g�݁v�Ƃ���B2004�N�x�ɓ������ꂽ�d�g�݂ł��������A���܂łɓK�����ꂽ�͈̂�x�����ł���A���{�Ƃ��Ă͔N���֘A�x�o�̗}���Ɋւ��ėL���Ȏ�i�Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@���̗��R�Ƃ��ẮA��������������������Ƃɂ���āA�����╨���̏㏸�ɔ��f����Ȃ��������Ƃ������ł���B�s�����ɂ����ẮA���s��̑����v���������IS�Ȑ��������փV�t�g����Ɠ����ɁA���Z�ɘa������}�l�^���[�x�[�X��������LM�Ȑ����E���Ɉړ����邱�ƂŁA���ڂ̗��q�����}�C�i�X�ɂȂ��Ă��܂��B�������Ȃ���A���ڗ��q���̔������l����A���̂悤�ȏ��ł͗��q���̓[���ɋ߂��ɂȂ�A����ȏ�̋��Z�������ɂȂ��Ă��܂��B����𗬓�����㩂ƌĂԁB���ڗ��q���̒ቺ�̓C���t�����̒ቺ�����߁A�}�N���o�σX���C�h�͎��s����Ȃ��B�܂��A�����������ł͍������d�v������邽�߂ɁA�Ԏ��������������Ă��܂��ƌ�����B���ۂɃ��[�}���V���b�N��̐��E�����s���̍ۂɂ͓��{�͍����x�o�̑�����}�����B�Ԏ������̑����́A��P�C���Y���ʂ����܂�Ă��܂��A����Ԋi���⏫�������z�����x�o�̌����A�J���ӗ~�̒ቺ�������炵�Ă��܂���������Ȃ��B

�@�����������u100�N���S�v�ƌ���ꂽ�}�N���o�σX���C�h�̎��s���������{�́A����Ȃ���v�Ă���Ă���B���̓��e�͓��{�o�ϐV���i2016�j�ɂ��u�����╨�����������i�C��ފ��ɂ͎x���z�̗}���𓀌����A����ɒ����╨�����㏸�����ǖʂŕ����N���܂Ƃ߂ĔN���z��}������悤�ɂ���v���Ƃł���2018�N���瓱�������B���̐��x�ɑ��ẮA�N���x���z�̕s���ȏk���ł���Ƒi����s�������Ȃ��Ȃ��B

�S�@�V���肩��Љ�ۏ����邽�߂�

�@���̈ӌ��Ƃ��ẮA����̎Љ�ۏ�͎��ȐӔC�Ń��X�N�Ǘ������Ă������Ƃ��K�{�ł���ƍl����B���R�Ƃ��ẮA���{�̔N�����x�����܂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��邱�ƁA�����Ă�͂�������Ƃł���Љ�ۏ�͎s��ɔ�ׂĎ��͂���̊Ď����ア���߂Ƀ������n�U�[�h���N����₷���\���ɂ��邱�ƁA����������B���ȃ��X�N�ŎЉ�ۏ�̃��X�N���Ǘ����邽�߂ɂ́A��͂�l�^�̊m�苒�o�N�����ł��L���Ȏ�i�ł���ƌ�����B���̐��x�̊T�v�́A�����J���Ȃɂ��A�u���o���ꂽ�|�����l���Ƃɖ��m�ɋ敪����A�|���Ƃ��̉^�p���v�Ƃ̍��v�z�����ƂɔN�����t�z�����肳���N�����x�v�ł���B���̐��x�𗘗p����A���Z�̒m�����w�Ԃ��ƂŎ����̓I�ɔN�����^�p���邱�Ƃ��ł��A�܂��ŋ��ʂł����ɗD�����邱�Ƃ̂ł��鐧�x�ƂȂ��Ă���B

�܂��A�V���莩�̂̔p�~�����Ԃ̈�ʓI�Ȑ��ł͂��邪���͓V�����S�ʓI�ɔp�~���Ă����Ƃ������s�Ȏ�i�ŕЂÂ��悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���ԂɂƂ��ėL�Ӌ`�ɂȂ�ł��낤�V����͑��̂�ς��Čp�����ׂ����Ƃ��v���Ă���B

���̗��R�Ƃ��Ă͐�قǏq�ׂ��Ɨ��s���@�l�ɂ���B�Ⴆ�Γ��{�̍q��F���J�������S�ʂ�S���@�ւ�JAXA�ł���B�����ɉȊw�Z�p����ɐ��ʂ����������ďA�E����A����܂ł̐�含��o�������������Ƃ͉\�ł͂Ȃ����낤���B���͍q��F���J������m��Ȃ��f�l�ł͂��邪���Ȃ��Ƃ����̂悤�ɂ��̕���ɐ��ʂ��������������W�������̓Ɨ��s���@�l�ɍďA�E�Ƃ����`�ŏA�E����ΐ��ԓI�A���_�I�ɂ��J�h�͗����Â炢�͂��ł���B�u���ʂȑg�D�v�Ɂu�s�K�C�Ȋ����v���V���邱�ƂŁu���ʂȍΏo�\���������v�����u�����ȓV����v�������Ƃł���B

�ȏ�B

�i4107�����j

�o�T�A�Q�l�A���p����

�����J���ȁw�m�苒�o�N�����x�̊T�v�x http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html

�|�{�M��i2011�j�w�����{�ɂ�����O�������̃L�����A�p�X�x http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/11-3/takemoto.pdf

���{�o�ϐV���i2012�j�w�`�h�i���Y�ϑ���47����֓V����@���Еے��n�a�� �x http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2203I_S2A320C1000000/���{�o�ϐV���i2013�j�w�������N���A������U���@�`�h�i���В��Ɏ��Y���� �x http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1801T_Y3A211C1EE8000/���{�o�ϐV���i2016�j�w�}�N���o�σX���C�h�A�N���x���z�̐L�ї}���_���x http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H3I_V21C16A1EA2000/������F. (2016)�w�J���Ҍ��N�����@�\�̋��U�����̎��ጤ���\�u�V����v ���𒆐S���\.�x��t����_�p, 53(2), 187-207.

���c�T��i2014�j�w���Z�_�[�s��ƌo�ϐ���̗L�����x �L��t.

��Q�̉�

���с@�d

�Љ�ۏ�ƓV����

1�A�V����Ƃ͉����H

�@�V����ɂ��āA���_�Ƃ��āu�V����̎d���������l�Ԃɑ��锱���K��𐧒肷��ȂǁA�@�I�Ɍ������[�u�����Ă�������v�����o�����Ƃł���B

�@���{�̎Љ���Ƃ��āA�悭�������̂��u�V����v�Ƃ������̂��B�u�V����v�ɂ��Ă͌��݂Ɏ���܂ő����̔ᔻ���W�܂�A���P�̗]�n������Ƃ���Ă��邪����ɖ����Ȃ�C�z�������Ȃ��悤�Ɏv����B�������A���͓V����ɂ��Ăǂ̂��炢�̔F��������ƌ�����ƒP�Ɂu�����������������d���ɏA���A�ސE������z�ȋ��^���Ă���v�Ƃ������C���[�W�������Ă��邾���ł���B�܂��A�u�V����v�ɂ��čl���Ă����O�ɂ��̎��Ԃ��`�ɂ��ď������Ǝv���B

�@�u�V����v�Ƃ͂��������ǂ����������Ƃ��w���̂��낤���B�悭���f�B�A�Łu�V����v�����グ����ہA���������̊����������̑ސE��̍ďA�E�Ƃ��������Ƃ�A�z�����邱�Ƃ������B�Ⴆ��AIJ�����ږ�������Ђɂ��N�����Y�����������O���[���s�A�Ȃǂ̋������Ҍ����ƂȂǁu�V����v�Ɋ֘A����l�X�ȕ�����Ă����B�����ŁA�܂��͈�ʓI�ȁu�V����v��`�ɂ��čl����B

�@��ʓI�Ɂu�V����v�Ƃ������t�ɂ��Ē��ׂĂ����ƁA�V����Ƃ́A�_���̗p��ŁA�_���V�E����n��ɉ��邱�Ƃ������A�u�V�~��v�ƕ\�L�����B���݂ł́A�ސE���������������A�o�g���������ǂ���O�s�c�́A�֘A���閯�Ԋ�Ƃ��Ɨ��s���@�l�E������w�@�l�E����@�l�E���ЁE���c�E�c�̂ȂǂɏA�E�������鎖���w���Ĕᔻ�I�ɗp������B�܂��A���Ԋ�Ƃ̏�ʊ������q��Ђ̗v�E�ɏA���ۂɂ��g����ꍇ������B���܂Ń��f�B�A�Œm���Ă����u���������̊����������̑ސE��̍ďA�E�v�Ƃ������Ӗ��͏�������Ă���B���Ԋ�Ƃ̒��ɂ��u�V����v�Ƃ��������Ƃ����݂���̂��B�������ɂ��Ă����Ԋ�Ƃɂ��Ă����������ɂ��Ă���w���̂��̂��ސE���̒n�ʂɉ������n�ʁE�ҋ��̃|�X�g�ɍďA�E����Ƃ��������Ƃ͂��Ƃ͋��ʂ��Ă���B�����ł͎Љ�ۏ�ƓV����̊W��������ׂ��A��Ɍ������A���������́u�V����v�ɂ��čl���Ă������Ǝv���B

�@���āA�u�V����v�����{�Љ�ɂ����Ė�莋����Ă���킯�����A���������g�ɂ͂ǂ��������e��������̂��낤��

�Q�A�V����ƔN�����

�@�u�V����v�ɂ��A�������̐����ɖ��ڂɊW���Ă��邱�Ƃ́u�N�����v���B�Ȃ��Ȃ�A���݂̎Љ�ۏ�́A�V����Ɨ����̉��������Ȑ��x�ƂȂ��Ă���A�z�����s�����Ȑ��x�ƂȂ��Ă��܂�B���̕������A�����ɋ��t�����Љ�ۏ�̋��z�����Ȃ��Ȃ�B�N������邽�߂Ɍ��݂͊���̉ߒ���ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B�܂�A���x���ǂ�ǂG�ɂȂ��Ă���B���x�G�ɂ��������A�\�������镔��A�R�����镔��A�o���Ǘ�����A�����I�ȃo�b�N�I�t�B�X����A���̑g�D�ƒ�������镔��ȂǗl�X�ȕ����S������g�D���K�v�ɂȂ�A���x�̊Ǘ��E�ێ��R�X�g�͖c���ł����B���̕������A�������N�����X���[�Y�Ɏx������Ȃ��A�܂��x���ł��Ȃ��ȂǗl�X�ȕs���v��키�B

�@�N���̔�ی��҂̌����╽�ώ����Ȃǂ��N���Ă���B�X�ɎЉ�̌o�Ϗ��l�����ĔN���̋��t���z��ϓ��������}�N���o�σX���C�h�Ȃǂɂ�莩���I�ɒ���������@�\�������x�����������Ȃǂ��s��ꂽ�B

�@�Ȃ��A�N�����x�����G�ɂȂ��Ă����̂��Ƃ����ƁA����́u�V����v�̉��������o�����߂��B�Љ�ۏᐧ�x���V���v���ɂ���Ɓu�V����v������o���Ȃ��Ƃ������u�V����v�ł̕s���v�ށB�V���v���ȎЉ�ۏᐧ�x�́A�����ɋ��F�̌������Ȃ��A�e��N���̂悤�Ɋ���̂悤�ȑg�D����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ȃ�Ǝd���̔�����̖��Ԋ�Ƃɉ����āA�V���������

���Ƃ��ł��Ȃ��B���Ȃ킿�A�u�V����v������o�����߂ɂ͍��̑g�D�⎖�Ƃ𗍂܂��Ȃ��ƂȂ炸�A�W�҂̗����������Ȃ��ƂȂ�Ȃ��B

�@���݂̓��{�o�ς͐Ԏ����Ƃł���A�Ԏ������Ȃǂ̔��s�ɂ�肻�̑��������Ă���B����قǓ��{�̌o�ςɂ͗]�T���Ȃ��Ƃ����ł���B�u�V����v�͂��̉��������Ƃ̊W�����ƂȂ��Ă���A�u�V����v�ɂ��ŋ��̑������g���Ă������ƂɂȂ�B���̂��Ƃ��u�V����v�ɔᔻ���W�܂鑽���ȗ��R�ł���B���̂��ߓ��{�̗\�Z���͊����Č����������̂ł́A�{���͎\�Ȃ̂ɓ�Ȃ��Đ\�����p������Ƃ����u���ۍ��v������B�܂��A�N�������Ă���l�́A����𗝗R�ɐ����ی�͖�O�����ɂȂ�B���̂悤�Ɂu�V����v�͍����ɑ����̕��S��^���Ă���B

�R�A���{�̌o�Ϗ@�A�x�m�~�N�X

�@�����������u�V����v�ɂ��N�����Ȃǂ̓��{�̍�����肪��������ɂȂ����B���{�͍�������Ƃ��ĉ�������Ă����̂��B

�@����{���t���ł��o�����A�u�A�x�m�~�N�X�v�Ƃ�������̂��A��_�ȋ��Z����A�@���I�ȍ�������A���ԓ��������N���鐬���헪�́u�O�{�̖�v�̎��s�ɂ���āA�f�t������E�p���o�ϐ����̎�����ڎw�����̂��B���{���s���̂́A��{���h���������h�A�Q�{���h��_�ȋ��Z�ɘa�h�A�R�{��"�����헪"�̎O���u�O�{�̖�v�Ƃ��Ď��X�Ɏ��s���邱�ƂŁA���{�o�ς̑�����������u�f�t���v����E�o�������Ɍq���Ă����Ƃ����o�ϐ���ł���B�܂�A�A�x�m�~�N�X�̓C���t����ڎw���Ă���̂ł���B

�@�A�x�m�~�N�X�̓��e�Ƃ��ẮA��{�ڂ̖�u���Z�ɘa�v�܂�A�����̗ʂ𑝂₷�Ƃ������Ƃł���B�܂��A�C���t���ɂ��邽�߂ɂ͎s��ɂ��������Ȃ�����Ȃ�Ȃ��B�����ł܂��͑��̖�Ƃ��āu��_�ȋ��Z����v�����s�����B���{�����͓���@�̉���������ɓ��ꂽ��ŁA2%�̕����㏸�ڕW���f����悤���������A���̖ڕW���B�������܂ł͖������̗ʓI�ɘa�����邱�Ƃ����肵���B �܂�A��Ƃ�ƌv�ւ̂����݂̑���ƂȂ��s�̂����𑝂₷���ƂŁA���̒��ɏo��邨���𑝂₵�A�i�C��ǂ����悤�Ƃ����ł���B����ɂ��A�~�����i�݁A�������z�ʂŏ㏸���邱�Ƃ��i�C�̉Ɍq����A�f�t������̒E�p���\�ɂȂ�B�s��ɏo��邨���̗ʂ������Ȃ�A�~����U�������Z���i�̒l�オ��ɍv�����܂��B�����̉��l�͉�����܂����A����̓C���t���ɂȂ�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�A�x�m�~�N�X�ł́A�f�t������E�p���邽�߂ɁA�N2���̃C���t���ڕW��ݒ肵�Ă�B�}�l�^���[�x�[�X�̑��������̌��ƂȂ�B

�@��{�ڂ̖�u�����o���v�܂�A�������Ƃɂ����𓊓����Ă����Ƃ������Ƃł���B�������Ƃɂ����𓊓����������ƂɎg���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���{�͍��̃C���t�����ƁA�܂�������ƂȂǂɍ��������𓊓����A�ٗp�҂𑝂₷���ƂŁA�i�C�������邱�Ƃ�ڎw�����j�����߂��B���ꂪ���̖�ł���B

�@�O�{�ڂ̖�u���ԓ��������N���鐬���헪�v�܂�A�o�ςW������Ƃ������Ƃł���B�Ō�ɁA�V������Ƃ��o�Ă��鎖�𐄐i���鐭�B���{�ł͊������v�ɂ��K�����������߁A�V������Ƃ��Ȃ��Ȃ����܂�ɂ��������肵�Ă����B������ς��Ă������Ƃ����̂���O�̖�Ӑ}���鏊���B�K���ɘa���ɂ���Ė��Ԋ�Ƃ�l���^�̎��͂��ł���Љ��ڎw���B��̓I�ɂ͈ȉ��̂S�𐭕{�͎�v�|�C���g�Ƃ��ďグ�Ă���B�P�Ɋ�Ƃ̓����𑣂��A���Ԋ��͂��ő���Ɉ����o���B �Q�ɏ����A��ҁA����ғ��̐l�ނ̊��p�̋����B �R�ɐ��E���ʂ̉ۑ�Ɏ��g�ޒ��ł̐V���Ȏs��̑n�o�B�S�ɓ��{��Ƃ̑ΊO�i�o��Γ����ړ����̊g���ʂ������E�o�ςƂ̓����̐��i�B�ł���B�A�x�m�~�N�X����������ƁA2�{�̖�ɂ���Ċ���������������3�{�ڂ̖�ł��鐬���헪�ɂ���ċZ�p�v�V���������Đ��Y�������サ����A���R�f�Ղő��]�肪���������肵�����ʁAIS�Ȑ��͂���ɉE�ɃV�t�g���A���ݎY�o�ʂ��������܂����B�����Ȃ�Ƌ��Z�����߂����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ALM�Ȑ�����ɃV�t�g���������������E�o���邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�S�A�V������

�@�Ō�ɓV������ɂ��Ă���ɏڂ������Ă����B

�@��{�I�ɓV����Ƃ����̂́A������x�̌��͂̂���l�ɂ����W���Ȃ����Ƃł���A��N�ސE���������Ƃ��A�����ސE���������ƂɁA���������������Ă����Ƃ��Ɋւ�����c�̂ɍďA�E���Ă����B���̂悤�ȓV����Ɋ֗^����c�̂ɂƂ��ẮA�����ƃp�C�v�����āA�Ǘ��E�o���҂��̗p�ł���Ƃ��������b�g������B�������A�������ɂȂ��邽�߁A���_�͑�������B

�@�@��d�̋�`���i���f���Ȃǂ�����20�N�߂��̊ԂɌ������ɑ��Ă̐��Ԃ̖ڂ͂ƂĂ������Ȃ��Ă���B�Ǘ��E�o���҂⎖�������o���҂Ƃ��ēV����Ƃ��đސE�����n���������̗̍p���s���Ă��邾���Ȃ�Ζ��͂Ȃ��ł��낤�A�������A���̒��œV�������l�����邽�߂ɐŋ����g���邱�Ƃ₢�����̊�Ƃւ̓V������s���ސE�����d�����Ďx�����鎖�Ԃɂ��Ė�莋����Ă���B�V����Ɋւ��Ă͑S���I�ɂ��Ȃ��莋����Ă��邪�A�����ɋ�̓I�ȋK�������Ă��Ȃ������̂͑����Ƃ����̂�����ł���B���Ƃ��Ζ��Ԋ�Ƃւ̍ďA�E��h�����Ƃ͐E�ƑI���̎��R�Ɉᔽ���邽�߂Ȃǂ̗��R�ɂ��T�d�ɂȂ��Ă���B

�@�V����ɂ͗l�X�ȃf�����b�g�����݂���B���������Ԋ�ƂȂǂɓV�������ꍇ�A�ł����O�����͉̂��E�E�����Ȃǂł���B�u�V����v�������������A���ӓI�ɓV���������Ԋ�ƂȂǂɑ��d�������������肷��P�[�X������B

�܂��A��ɂ��q�ׂ��ʂ�A����@�l��Ɨ��s���@�l�Ȃǂ𑽂���邱�ƂŁA�|�X�g�����A�V�����������Ă���B�Ⴆ�A����ۂɁA�Ȓ������ڌ��Ǝ҂Ɉ˗���������̂ɁA����@�l���Ԃɓ���ȂǁA���ʂ������A���̕����ʂȐŋ����g���ᔻ�����B

�V����́A���E�E�����Ȃǂ��͂��߂Ƃ��������̖����܂ނ��̂ł��B

�@�V���萧�x���Ȃ����Ă����ɂ́@�V����Ƃ����d�g�݂̖�肪���ʑҋ��ƂȂ�Ȃ��悤�Ȑ��x���⍑�����������ڂŃ`�F�b�N�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�ł��傤�B

�o�T

�V����̌����@����뎊�@���Ώ��X�@(2009/9/25)

http://thegoalnext.blog.fc2.com/blog-entry-450.html

http://wakaru-news.com/parachute/4072/

http://tabibitojin.com/home_pension-5/#23

���K���

�V���萧�x�̗L����

�鋞��w�@�w���@���w�ȁ@14J105001�@���K���

���_

�V���萧�x�𗘗p���A���Ԋ�Ɠ��W�����邱�Ƃ͌o�ς��z�����A���ʂƂ��ĎЉ�ۏ�̏[���Ɍq����B

���_

�@���݂̓��{�ɂ́A������ސE��̍������������o�g���������ǂ���O�s�c�́A�֘A���閯�Ԋ�Ƃ��Ɨ��s���@�l�E������w�@�l�E����@�l�E���ЁE���c�E�c�̓��ɏA�E�������A���ꂳ����V����Ƃ������x�����݂���B���̓V����̌��X�̈Ӗ��́A�_���V�E����n��։���Ƃ����_���̌��t�ł������B�������A���݂ł͂��̓V����̐��i���炻�̐��x��ᔻ����ۂɗp�����邱�Ƃ������Ȃ��Ă���B�܂��A�V����͑�b���[�������Ƃ��Č��肵�A�V�����̃|�X�g�͏Ȓ��̐l���V�X�e���Ɋ��S�ɑg�ݍ��܂�Ă���Ƃ���Ă���B�����āA�֘A�@�l�̈��̃|�X�g�͎������ǏȒ��̓꒣��Ƃ݂Ȃ���Ă���Ƃ��������݂���B�ł́A���̂悤�Ȍ����݂��A�����Ƃ̋����W�����V����͎Љ�ۏ�Ƃǂ̂悤�ɊW���Ă���̂ł��낤���B�����č���ǂ̂悤�Ȑ��x�Ƃ��Ă����ׂ��ł��낤���B

��1�́@�o�ϊw�I�ϓ_�ɂ��Љ�ۏ�

��1�߁@���݂̓��{�̏�

�@���݂̓��{�ɂ́A���z���Ԏ����������݂��A����ɂ���Ċ������͍������Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���������Ԏ������Ƃ͂����Ȃ���̂ł��낤���B�Ԏ������Ƃ́A���̍����̐Ԏ����U���邽�߂ɔ��s����鍑�ł���A���ፑ�ƌĂ��ꍇ������B�����@��4���́u���̍Ώo�́A�����͎ؓ����ȊO�̍Γ����ȂāA���̍����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�Ă���A�����s�������Ƃ��ċ֎~���Ă���B�����@��4���̒A�������́u�������Ɣ�A�o�����y�ёݕt���̍����ɂ��ẮA����̋c�����o�����z�͈͓̔��ŁA���s�����͎ؓ������Ȃ����Ƃ��ł���v�ƋK�肵�Ă���A��O�I�Ɍ��ݍ��̔��s��F�߂Ă���B�������A1965�N�x�̕�\�Z���Ԏ������̔��s��F�߂�1�N����̓�����@�����肳��A�Ԏ���������㏉�߂Ĕ��s���ꂽ�B���̌�A10�N�Ԃ��Ԏ������̔��s�͂Ȃ��������A1975�N�x�ɍĂє��s����Ĉȍ~1989�N�x�܂œ���@�̐���𑱂��Ԏ����������s���ꂽ�B�����āA1990�N�x�ɂ͂��̔N�̗Վ����ʌ��������Ԏ������̔��s�z���[���ɂȂ�A1993�N�x�܂Ŕ��s�z�[�����������̂́A1994�N�x����Ăє��s����A���݂Ɏ����Ă���B���ݓ��{�ɂ������Ԏ��������̎؋���1000���~����B

��2�߁@�o�ϊw�I��@

���̌���ɑ��AIS�Ȑ��ELM�Ȑ����瓱���o����鐔�l�ɂ���ĔN�����̎Љ�ۏ�̏[�����K�{�ł��낤�B�܂��AIS�Ȑ��Ƃ́A���s��̋ύt���������q���ƍ��������̑g�ݍ��킹��\���E������̋Ȑ��ŁA�u���q�����オ��ƍ����������������A���q����������ƍ�����������������v�Ƃ����W��\�����̂ł���BIS�Ȑ����gI�h�͓���(investment)���Ӗ����A�gS�h�͒��~(saving)���Ӗ�����BIS�Ȑ��̌X���́A�����̗��q�e�͐��ɂ���ĕω�����B�����̗��q�e�͐����傫���ꍇ�ɂ́A�����ȗ��q���̕ω��ɓ������傫���������āA�����������傫���ω����A�����̗��q�e�͐���������(��)�ɑ傫���ꍇ�ɂ́A�h�r�Ȑ��͂قڐ����ƂȂ�B����A�����̗��q�e�͐����������ꍇ�ɂ́A�傫�ȗ��q���̕ω��ɂ��������������Ȃ��Ȃ�A�����������e�����Ȃ��Ȃ�A�����̗��q�e�͐�������Ȃ��[���ɋ߂��ꍇ�ɂ́AIS�Ȑ��͂قڐ���(�}���z)�ɂȂ�B����IS�Ȑ��͍�����������傫�ȉe��������̂ł���B����LM�Ȑ��́A�ݕ��s��̋ύt���������q���ƍ��������̑g�ݍ��킹��\���E�オ��̋Ȑ��ŁA�u���q�����オ��ƍ����������������A���q����������ƍ�����������������v�Ƃ����W��\�����̂ł���BLM�Ȑ����gL�h�͉ݕ����v���Ӗ����A�gM�h�͉ݕ��������Ӗ�����B����2�̋Ȑ���p���A�ύt���������Ƌύt���q�������߂�IS-LM���͂Ƃ������@�����݂���B����ɂ���Ċm���ɋύt���������Ƌύt���q���͋��߂���B

�������A����݂̂����߂�����Ƃ����Č���������ł���Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���G�ɗ��ݍ����������ɂ���Čo�ς͐��藧���Ă��邩��ł���B

���̒��ł����q���Ɋւ��M�p�n���Ɋ�b�ƂȂ邨���ɂ��Ă̎w�W�ł����}�l�^���[�x�[�X�Ƃ����l����������B�}�l�^���[�x�[�X�Ƃ́A�}�l�[�X�g�b�N(���̒��ɏo����Ă��邨���̑��z)�̊�ƂȂ�ʉ݂Ƃ����Ӗ��ł���A�x�[�X�}�l�[�Ƃ��Ă�邱�Ƃ�����B�܂��A���̒ʉ݂��傫�ȗa���ʉ݂ݏo�������͂������Ă���Ƃ����Ӗ��ŁA�n�C�p���[�h�}�l�[(�����ݕ�)�ƌĂԏꍇ������B�}�l�^���[�x�[�X�̋����ʂ���������ƃ}�l�[�X�g�b�N����������B�}�l�^���[�x�[�X�����ԋ�s�ɋ�������āA�ݏo���̌����ƂȂ�A�����}�l�^���[�x�[�X�́A�u�ݏo���Ɨa���̌J��Ԃ��v�ɂ���ċ�s�Ɗ�Ƃ��z���邱�ƂŁA��s�̗a���ʉ݂������Ă����B�������s�̐M�p�n���@�\�Ƃ����B�}�l�^���[�x�[�X�́A�����ʉ�(���⌔�A�⏕�ݕ�)�ƁA���ԋ��Z�@�ւ̖@�菀���a��(���ⓖ���a��)�����v���ċ��߂邱�Ƃ��ł���B

�@�����A���q����0�ɋ߂Â���Ηǂ��Ƃ������Ƃł��Ȃ��B���q�����[���߂��܂ʼn�������Ɠ��@�I���v�������ɑ傫���Ȃ�Ƃ������ۂ����݂��邽�߂ł���B���̌��ۂ́A����������ƌĂ�Ă���B����������́A���q�����Œᐅ���܂ʼn����������ʁA�ݕ��̎��Y���v�������ɑ��債����Ԃł���B���̏�ԉ��ł́A�}�l�[�T�v���C�̑�������`�ケ��ȏ�̋����̒ቺ�������炷���Ƃ��s�\�ƂȂ�A�P�ɉݕ����v�̑����ɋz������Ă��܂��B����ɂ���āA���Z����̗L�����͊��S�Ɏ����Ă��܂��̂ł���B

���̂悤�Ȍo�ϊw�I��@��p���邱�Ƃɂ���Čo�ς���������A����ɔ����ĔN�����̎Љ�ۏႪ�Ȃ���Ă���B

��3�߁@�}�N���o�σX���C�h

�@���ɔN���̋��t�����������I�ɒ�������d�g�݂ł����}�N���o�σX���C�h�ɂ��ďq�ׂ�B�}�N���o�σX���C�h�Ƃ́A���̂Ƃ��̎Љ�(����l���̌����╽�ϗ]���̐L��)�ɍ��킹�A�N���̋��t�����������I�ɒ�������d�g�݂ł���B�}�N���o�σX���C�h�����ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȍo�܂����݂����B�܂��A����16�N�ɉ�������O�̐��x�ł́A�����̕ی����̌��ʂ�����������ŁA���t�����Ɠ��ʂ̕ی������S���������A�����@���Ō��肵�Ă����B�������A���q������}���ɐi�ޒ��A�����Čv�Z���s���x�ɁA�ŏI�I�ȕی��������̌��ʂ��͏オ�葱���A�����̕ی������S���ǂ��܂ŏ㏸����̂��Ƃ������O�����݂����B�����ŁA����16�N�̐��x�����ŁA�����̌��𐢑�̕ی������S���d���Ȃ肷���Ȃ��悤�ɁA�ی����������ǂ��܂ŏ㏸����̂��A�܂��A�����ɓ��B����܂ł̖��N�x�̕ی���������@���Ō��肵���B�܂��A�������S���銄���������グ��ƂƂ��ɁA�ϗ��������p���Ă������ƂɂȂ�A���I�N�������̎��������肵���B�����āA���̎����͈͓̔��ŋ��t���s�����߁A�u�Љ�S�̂̌��I�N�����x���x�����(���𐢑�̐l��)�̕ω��v�Ɓu���ϗ]���̐L�тɔ������t��̑����v�Ƃ����}�N���ł݂����t�ƕ��S�̕ϓ��ɉ����āA���t�����������I�ɒ�������d�g�݂������B���̎d�g�݂��}�N���o�σX���C�h�ƌĂ�Ă�����̂ł���B

�@���̂悤�ɗl�X�Ȍo�ϓI��@��p���ĎЉ�ۏ�z�͌��肳��Ă���̂ł���B

��2�́@�ߋ��̎���

��1�́@AIJ�����ږ��̔N����������

�@�܂��AAIJ�����ږ�������ЂƂ́A���đ��݂��Ă������{�̓����ږ��Ђł���B2015�N8���ɍ��҂ł���M����s6�s����j�Y��\���Ă��A���N12��16���ɓ����n���ٔ�������j�Y�葱�J�n��������|�Y���A���݂͑��݂��Ȃ���Ђł���B���̉�Ђ́A2012�N2���A�،�������Ď��ψ���̌����ɂ��AAIJ�����ږ����ڋq����a�����Ă����N�����Y�̉^�p�Ɏ��s���Ă����̂ɂ�������炸�A���U�̕����ڋq���тɓ��ǂɒ�o���Ă����Ƃ������������炩�ƂȂ�A�N���^�p���^�p���ԂɈϑ����Ă����ƔN���y�ы��Z�ƊE�S�̂ɏՌ���^�����BAIJ�����ږ��ɑ���،�������ψ���ɂ�錟���A�x�����ɂ�鋭���{���Ȃǂ��i�ވ���ŁA�����J���Ȃł́A3��14���Ɂu�����N��������̎��Y�^�p�E�����^�c�Ɋւ�����ʑ��{���v���A4��13���Ɂu�����N��������̎��Y�^�p�E�����^�c�Ɋւ���L���҉�c�v���ݒu����A����܂ł�������������ɂ��^�p����s�ԏ�Ȃǂɂ�葶������Ԃ܂�Ă��������N������ɂ��āA�p�~�Ɍ������c�_���i�݁A�����̑{���I���Ǝ������T�˓��������āA�����N������̔p�~�̕��j���ł��o����܂����B

��2�߁@�O���[���s�A�̏��n

�@�O���[���s�A�Ƃ́A�N���������ƒc���{�݂��������{�̑�K�͔N���ۗ{�{�݂ł���A�����āA���I���]�[�g�z�e���Ƃ��Ă̐��i�������̂ł������B�O���[���s�A�́A���{�����_���f����c���p�h���t�̌v��̌��ŁA������(���E�����J����)����ی��ҁA�N���ғ��̂��߂ۗ̕{�{�݂Ƃ��Čv�悵���݂����B���N���������ƒc(�N�������^�p���)��1980�N(���a55�N)����1988�N(���a63�N)�ɂ����āA���{�S����13�����ݒu�����B�������A2005�N(����17�N)�x�܂łɔp�~���邱�Ƃ��A2001�N(����13�N)12���Ɋt�c���肳�ꂽ�B�ŏI�I�ɂ́A���I�{�݂Ƃ��Ĉ����������p�����悤�ɒn�������c�̓��ւ̏��n��i�߁A2005�N(����17�N)12���ɁA�S�Ă��O���[���s�A�̏��n�����������B

��3�́@�V����

��1�߁@��d�̋�`���i���f��

�@�������̏��i�ɂ́A���̃p�^�[�������݂���B���̏��i�x�����ɂ���ēV����悪�ς��Ƃ������Ƃ����݂���B���ꂪ��d�̋�`���i���f���ƌĂ����̂ł���B��d�̋�`���i���f���Ƃ́A�܂��L�����A�g�ƃm���L�����A�g�œ����I�l���@���قȂ�B�������A�L�����A�A�m���L�����A���Ɉ�莞�_�܂ł͓����̗p�������i�ł���B���̌�ɒx���o���������n�܂�B�����āA�w��E(�R�c��)�ɏ��i�ł��邩�A�܂��́A�Ȃ����邩��2���ƂȂ�B���̎��_�܂łɂȂ�ƃm���L�����A�g�̎w��E�̐Ȃ͑��݂����A�L�����A�g�ł̑����ƂȂ�B

�@������d�̋�`���i���f���̖��_�Ƃ͂����Ȃ���̂ł��낤���B����́A���ɏo�������ɕ����A�Ȃ��������Ƃ��Ă��劯�Ȓ��̈����ɂ��V����悪�p�ӂ���邱�Ƃł���B���ꂪ�����ƂȂ�A�V���萧�x���p�~����Ȃ��Ƃ܂Ō����Ă���B

���_

�@�ȏ�̂悤�ɓV����Ƃ́A�������̗��ݍ����ɂ���čs���Ă���B�V����̑傫�Ȗ��͂�������2�����o�����ƍl������B

�@��1�ɓ��{�͑��z�̎؋�������ɂ��ւ�炸�A�Ɨ��s���@�l���̓V�����ɑ��đ��z�̏o����������Ă���BIS-LM�Ȑ��A�}�N���o�σX���C�h���̌o�ϊw�I��@����킩��悤�ɓ��{�ɂ͗]����͑��݂��Ȃ��B�����������݂����Ƃ��Ă�����͍����̂��߂Ɏg����ׂ��ł���A���Ƃ̖�l�̉���g�߂���̂ł͂Ȃ��B�ɂ�������炸�A���z�̏o��Ȃ���Ă���B����́A�ߋ��̎��Ⴉ����킩��B�O���[���s�A�v��ɂ���đ��z�̍���g��ꂽ���Ƃ▯�ԂɌ����N�����ϑ����A�N�������^�p�Ɏ��s����AIJ�����ږ��̔N���������������݂���B

�@��2�ɒx���o�������ɂ���Ď�ǏȒ�����������l�ɑ��Ă̓V����ł���B�V����̃|�X�g�͐�ɂ��q�ׂ��悤�Ɋ����̐l�����x�ɑg�ݍ��܂�Ă���B���������āA�V���萧�x��p�~���邱�Ƃ͎����I�ɕs�\�ł���ƌ��킴��Ȃ��B

�@�������Ȃ���A�V����͖{���ɔp�~���ׂ����x�ł��낤���B�V����̖��_�͈ȉ��̂悤�ȓ_�ł���B�����̖����A�����̉������B�l�ނ̒���E�����ɂ��Ă̒����Ȓ��̌����̜��ӓI�Ȏg�p�B���ЁE���c�̑ސE�E�ďA�E�҂ɑ���ސE���̏d���x�����B�����I�ȏI�g�ٗp�ɂ�銯���̐����ӗ~�̒ቺ�A�y�ѐӔC�]�ő̎��̒蒅�B�����ɂȂ�Â炭�Ȃ邱�Ƃɂ�鐶�����E���̃��`�x�[�V�����̒ቺ�B��E�̐������ɔ����Y�ƑS�̂̐��Y���ቺ�Ɛ������E���ɑ���ҋ��ւ̂���B�V����|�X�g���m�ۂ��邱�Ƃ��ړI�ɂȂ�A���̂��Ƃɂ��ŋ��̖��ʌ����̊g��B���v�@�l�̏ꍇ�A�F�̌��Ԃ�̓V����ɂ���āA���v���Ȃ��B���ł���Ƃ���Ă���B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A�V����ɂ���Ė��ԉ�ЂƂ̖������̗������������N������邽�ߔp�~���ׂ����x�ł���Ƃ����邾�낤�B�������A��T�ɓV�����p�~���ׂ��ł���Ƃ͌����Ȃ��_�����݂���B����́A���Ԋ�Ƃ������̐l����������W�A�ސE���������̎��Z�p�〈������K�v�Ƃ��A�l�ނ��}�������j�[�Y������Ƃ����_�ł���B�����Ǝ��̎�@�����������킹�Ă���ꍇ������A�܂��A����������������Ƃ����Ă��̊����ɔ\�͓I�Ȍ��ׂ�����Ƃ����킯�ł��Ȃ��B���������āA���Ԋ�Ƃ̔��W�ɂ��q����Ƃ������ʂ����݂���B����Ɋ����Ɩ��Ԋ�Ƃ������ł͂Ȃ��A���݂ɋ��͊W��z���グ�邱�Ƃ��ł���A���̔��W�ƂȂ�B�������W���A�o�ς��������Ƃ��ł������͌��ʂƂ��ĎЉ�ۏ�̏[���Ƃ��������̗��v�Ɍq����Ƃ������邱�Ƃ��\�ł���B

�@���������āA�V���萧�x�𗘗p���A���Ԋ�Ɠ��W�����邱�Ƃ͌o�ς��z�����A���ʂƂ��ĎЉ�ۏ�̏[���Ɍq����B

�Q�l����

�@wikipedia<https://ja.wikipedia.org/wiki/>�B

�@��p�T���u���������x���v�̌���ƍ���v< http://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/arikata-ikenkoukan/dai1/siryo4.pdf >�B

�@���M������< http://www.toushin.com/faq/other-faq/aij/ >�B

�@���Z��w< http://www.findai.com/ >�B

�O�c�x�j

�Љ�ۏ�@���|�[�g�ۑ�u�Љ�ۏ�ƓV����v

�L�[���[�h�FIS�Ȑ��A�Ԏ����A�}�N���o�σX���C�h�ALM�Ȑ��A�}�l�^���[�x�[�X�A��������㩁A��d�̋�`���i���f���AAIJ�����ږ�A�O���[���s�A�A�Ɨ��s���@�l

���̌��_�w���݂̎Љ�ۏ�ɂ����銯����̂̌��������x�̉��v���K�v�ł���B�x

�P�DIS�Ȑ���LM�Ȑ��̊W���Ɠ��{�o��

�@�܂����߂�IS�Ȑ���LM�Ȑ��̊W���ɂ��čl���悤�Ǝv���B

<IS�Ȑ�>

I��Investment�i�����j�AS��Saving�i���~�j�̂��ƂŁA�����ƒ��~�̊W��\���Ȑ��ł���A���̖͂ړI�Ƃ��āA�c���𗘎q���A���������������Ƃ��ĕ`���Ȑ��̎��ł���B

��s�̗��q�����オ��ƁA�l���Ƃ͓����������ɒ��~���s���B��Ƃ����~���s���ƁA�Ј��ւ̋��^�͌����X���ɂȂ�A�܂��A�V�K���������邱�ƂŌٗp��d��������A���ʓI�ɎЈ��i�����j�̏��������邱�ƂɂȂ�̂ł���B

�܂�A���q�����オ��ƍ��������͌���A���q����������ƍ���������������B���̂悤�ȍ��s��̏�Ԃ�\�����̂�IS�Ȑ��ł���B

<LM�Ȑ�>

�@L��Liquidity Preference�i�������I�D�j�AM��Money Supply�i�ݕ������j�̂��ƂŁA�ݕ��̋����ʂƂ��ۗ̕L���D�ފW��\���Ȑ��ł���A�������I�D�Ƃ́A�ݕ������̂܂܁i�����j�ŕۗL��������x�����̂��Ƃ�\���Ă���B

���ۂɂ͉ݕ��̋����ʂƂ����̂́A�ݕ��̎��v�ɉ����Ē����������̂ł���B�����ʼnݕ��̎��v(�����Ŏ���������@�^)�ɂ��čl����ƁA�܂����q�����オ��ƌ�������s�Ȃǂɗa���悤�Ƃ��A����ۗL��������悤�ɂȂ�B��������ƌ�����������̂ʼnݕ����v�͌���B���̈���ŁA�������オ��Ɖݕ����v�������邪�A�s��⍑�ɂ�钲�������藘�q�����オ��A���q�����オ��Ɖݕ����v�������āA�ύt���ۂ����Ƃ����d�g�݂ł���B

�܂�A�����������オ��Ɨ��q�����オ�邱�Ƃ������Ă���BLM�Ȑ���IS�Ȑ��́u���s��̋ύt�v�ɑ��āA�u�ݕ��s��̋ύt�v��\���Ȑ��ƂȂ��Ă���B�ݕ��s��̋ύt�Ƃ́A�ݕ��i�����j�̎�������v�����Ԃ̂��Ƃ������܂��B���̋Ȑ��́A��ʓI�ɂ��E�オ��̋Ȑ����Ȃ�܂��B

���̂悤�ȋȐ���p���āA���������Ɨ��q��������s��Ɖݕ��s��̋ύt�͂���IS�|LM���͂Ƃ�����@������B

�o�ς͑S�̓I�ɍD������ށ��s�����̌i�C�̏z���J��Ԃ����藧���Ă���B��ʓI�Ɍi�C��ގ��̑�Ƃ��āA���Z�ɘa���s���Ɨ��q�����ቺ�����ԓ���������������ƍl�����邪�A�����̗��q���e�͐����ቺ����Ƌ��Z�ɘa�̌��ʂ��ቺ���A����ɗ��q�������������Ĉ�萅���ȉ��ɂȂ�ƁA�u����������v����������ƌ����Ă���B

���{�̌o�ςɂ����āA�����ԁA�i�C�̒�������������ʁA��Ƃ⍑���͏�����ߊς����Z�ɘa�ɂ�����}�l�^���[�x�[�X(������s����������s���ɏo��闬�ʌ���)�𑝂₵���Ƃ��Ă��A�����ɓ��ݍ��߂��A���ʓI�ɒʉ݂������Ȃ����߂�����������Ɋׂ��Ă���Ǝv����B

�Q�D���݂̎Љ�ۏᐧ�x�ɂ���

�@��������́A�N�����x�̈ꕔ�ł�����I�N�����ɍl���Ă������Ǝv���B�܂����I�N���́A��ʓI�ɘV��̐��������Ƃ��čl�����Ă��邪�A�V��ɔ����Čl�Œ��~�����ꍇ�Ɣ�ׂāA�ȉ��̂悤�ȓ���������B

�@���U�ɂ킽��ł��邱��

�N�ł��A���܂Ő����邩�͕�����Ȃ��B�V��ɔ����Ē��~�����Ă��Ă��A���̒��~���g�����Ă��܂��\��������B�t�ɁA�V��ւ̕s�����猻������ɉߓx�Ȓ��~�����悤�Ƃ���ƁA�Ⴂ�Ƃ��̏���Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B

����ɑ����I�N���́A�I�g�Łi�S���Ȃ�܂Łj�ł���d�g�݂ł���B����ɂ���āA��������ɉߏ�Ȓ��~���s���K�v���Ȃ��Ȃ�A�Ȃɂ����A���������Đ����������Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ԃɔ����邱�Ƃ��ł���B

�A�����ϓ�������㏸�Ȃǂ̌o�ς̕ω��ɑΉ��ł���B

�����A�}���ȃC���t���⋋�^�����̏㏸�ɂ���āA���~�̉��l���Ȃ��Ȃ��Ă��܂���������Ȃ��B�܂��A�ɂ₩�ȏ㏸�ł������Ƃ��Ă��A����ɒ��~�̉��l���ቺ���Ă��܂����Ƃ��N���蓾��B���I�N���͐������x���邽�߂ɁA���̎��X�̌o�Ϗɉ����������I�ȉ��l���ۏႳ�ꂽ���t���s���Ă���B

���݂̌��I�N�����x�́A�o�ς̕ϓ��ɂ�����x�����d�g�݂Ȃ̂ł���B

�B�d�x�̏�Q���E��Ƃ̑单�����S���Ȃ������̑Ή�

�ˑR�̎��̂�a�C�Ȃǂŏ�Q���Ă��܂���������Ȃ��B�܂��A��Ƃ̑单���������Ȏq�ǂ��Ɣz��҂��c���ĖS���Ȃ��Ă��܂��\��������B

�����������Ԃɔ����邽�߁A���I�N���͘V��ɑ�����������łȂ��A��Q�����l��⑰�ւ̕ۏ���s���Ă���B

�ȏ�̂悤�����I�N���́A�\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��l���̃��X�N�ɔ����A���ׂĂ̐l�����S���ĕ�点��悤�ɍ������x�����Ă���Љ�ۏᐧ�x�ł���B

�������A���̍����͂ǂ̂悤�ɎZ�o���Ă���̂��낤���B

<�}�N���o�σX���C�h�̓���>

�}�N���o�σX���C�h�Ƃ́A���̂Ƃ��̎Љ��i����l���̌����╽�ϗ]���̐L�сj�ɍ��킹�āA�N���̋��t�����������I�ɒ�������d�g�݂ł���B

����16�N�ɉ�������O�̔N�����x�ł́A�����̕ی����̌��ʂ�����������ŁA���t�����Ɠ��ʂ̕ی������S���������A�����@���Ō��߂Ă����B�������A���q������}���ɐi�ޒ��ŁA�����Čv�Z���s���x�ɁA�ŏI�I�ȕی��������̌��ʂ��͏オ�葱���A�����̕ی������S���ǂ��܂ŏ㏸����̂��Ƃ������O�������Ă����B

�����ŁA����16�N�̔N�����x�̉����ł́A�����̌��𐢑�̕ی������S���d���Ȃ肷���Ȃ��悤�ɁA�ی����������ǂ��܂ŏ㏸����̂��A�܂��A�����ɓ��B����܂ł̖��N�x�̕ی���������@���Œ�߂��B�܂��A�������S���銄���������グ��ƂƂ��ɁA�ϗ��������p���Ă������Ƃɂ��A���I�N�������̎��������߂��B

�����āA���̎����͈͓̔��ŋ��t���s�����߁A�u�Љ�S�̂̌��I�N�����x���x����́i���𐢑�̐l���j�̕ω��v�Ɓu���ϗ]���̐L�тɔ������t��̑����v�Ƃ����}�N���ł݂����t�ƕ��S�̕ϓ��ɉ����āA���t�����������I�ɒ�������d�g�݂������B���̎d�g�݂̂��Ƃ��u�}�N���o�σX���C�h�v�ƌĂԁB�������A���q������i���𐢑オ�������Ă������ŁA�}�N���o�σX���C�h�����{���邱�Ƃ́A���̌��𐢑オ����҂ɂȂ����ۂ̔N���x���z�������X���ɂ���ƌ����A���̏�Ԃ����̎Ⴂ����ɕs�M���E�s���������������Ă���B�܂��A�l���̍���f���āA���{�̎Љ�ۏ��͔N�X�����X���ƂȂ��Ă���B���̑������Ԃ̎Љ�ی��������́A�����ƂȂ鏊���̐L�єY�݂��瑽���Ȋz�����d���Ă��Ȃ��B���̌��ʁA�Љ�ۏ��ƎЉ�ی��������̍�(�Ԏ��z)�́A���ƒn���̈�ʉ�v����̕⏕�Řd���Ă���B�������A���{�̐Ŏ����o�ς̒�ʼn����ɂƂǂ܂��Ă��邱�Ƃ���A���ʓI�ɎЉ�ۏዋ�t�̑������́A�����ς��Ԏ������̔��s�Řd���Ă���̂������Ȃ̂ł���B

�R�D�ߋ��ɋN�����N�����x�Ɋւ��鎖��

�����ł́A�N�����x�Ɋւ��鎖�����Љ��B

AIJ�����ږ�������Ё@�N����������

<�T�v>

AIJ�����ږ��̔N�����������́A�����N�������ꕔ�̊�Ƃ̊�ƔN���̉^�p��������Ă���AIJ�����ږ₪�A�N�����Y�̉^�p�Ɏ��s���Ă����ɂ��ւ�炸�ڋq�ⓖ�ǂ��U�̕����Ă������Ƃ����o�����ƂȂ��������ł���B

<����>

�@�����ږ�͉^�p�������ڋq�ɖ��Ă������A���ʓI�ɂ͎��Y�̑唼�������Ă��܂����B2012�N�ɏ،�������Ď��ψ���̌����ɂ�蔭�o�������̂ŁA�N�����Y�̉^�p��Ђ��^�p�Ɏ��s���Ď��Y�̑唼���Ȃ����Ă��܂����Ƃ��������łȂ��A���U�̕����o���Ă����Ƃ������ƂŔN���^�p�ւ̕s�M�������܂��������ł���B

���̌�AAIJ�����ږ��͓����̎В��ł�����a�F���͂��߂Ƃ����W��4�������\�߂őߕ߂���A�@�l�Ƃ��Ă�AIJ�����ږ��͎����I�Ɋ�����~�ƂȂ�AIJ�����ږ��̓A�h�o���e�X�g�����d�@�ȂǑ��Ƃ̊�ƔN�����^�p���Ă����̂ŁA�����̊�Ƃ̊�ƔN���͑啝�ɐϗ��������炵�����̔N���������Ă��܂����ƂɂȂ����B

<����>

�@�P�R�ɂ����āA�u���U�̐��l�������ăt�@���h�̔����t�������U�������疳�p�Ȕƍs�v�ƍ��\�߂�F��A�Q�R�ł��u���\�̌̈ӂɌ�����Ƃ���͂Ȃ��v�ȂǂƂ��������Łu��Ђ̉�����}��Ƃ����g����ȗ��R�Ŕƍs���J��Ԃ��A�ʌY���d�����ĕs���Ƃ͌����Ȃ��v�Ǝw�E�����B�ō��قł͏㍐���p�����Y�����������n�����B

���̂悤�Ɋ�ƔN���ȂǁA�N���Ȃǂ̉^�p�Ɋւ��Ă�������Ƃ����^�p��̑I���^�p���@�Ɋւ��Ċm�F���邱�Ƃ���ł���B

�S�D�Љ�ۏ�ƌ��������x�ɑ���s�M��

���݂̎Љ�ۏ�͏��q����̉e���ɂ���ĎЉ�ۏ�̊g�傪�K�v�ł��邪�A����̂̉^�c���s���Ă��鐧�x�ɂ͊����̐M���̒ቺ�����x�Ɋւ��ĕs�M�����������v���ƂȂ��Ă���\��������B�ł͉��́A�����@�\�͍�������s�M���������閵��ɂȂ����̂��낤���B���̈�Ƃ����O���[���s�A�����ɍl����B

�O���[���s�A�Ƃ́A�ΘJ�ҁE���N�̌��N���i�ƁA���傷��]�ɂ̗L�����p��ړI�Ƃ��āA�N���������ƒc(�N�������̓V�����)���S���I�ɐݒu�����ۗ{�{�݁u��K�͔N���ۗ{��n�v�̒ʏ̂ł���A���̖��́A�S��13�����Ƀ��]�[�g�{�݂̂悤�ȑ�K�͕ۗ{�{�݂����݂��āA��ɑ�Ԏ��ɂȂ��Ă��܂������̂ł���B���̎{�݂́A�N��������1953���~������������A�ŏI�I�ɂ͖��Ԃ̊�Ƃ�48���~�i�S�{�݁j�Ŕ��p���ꂽ�B

�܂�A���̍��z�ł���1900���~�ȏ���̋��z�́A�����m�炸�ɂ��鎄�B�̔N���ی����ł���A�X�ɂ��̖�肾���ł͂Ȃ��A���ɂ�E����p�̃S���t���K��Ȃnj��ݔ�܂ł����N�����t������g���Ă���B���̋��z6��8000���~�ŁA56�N�ԂƂ��������N�����|���Ă킽�������������x����Ă����B���̐Ԏ�����A�ŏI�I�ɂ͍����ɂ������Ƃ����`�ɂȂ��Ă��܂����̂��B ���̖�肩���O���[���s�A��2001�N12���̊t�c����ŁA���ׂĔp�~���邱�ƂɂȂ�N���������ƒc�͉��U���N�������^�p������Ǘ��^�c���s���Ă������A2005�N�x���ɂ��ׂĖ��Ԃɏ��n���ꂽ�B�ꕔ�{�݂͉�̂��ꂽ���A��̂ɂ������p�͔N���ی�������x�o���ꂽ�B�܂��N�������^�p����͕���18�N�i2006�j�ɔp�~����A�V���ɐݗ����ꂽ�N���ϗ����Ǘ��^�p�Ɨ��s���@�l���N�������^�p���Ƃ������p���ł���B

���̂悤�Ɋ����̓V�����Ƃ��č����{�݂̌��݁E�^�c�ɔN��������N���ی����Ȃǂ��g������Ԃ����������_�ŁA�����ɑ���M���͑��Ȃ��A�s�M�����萶����͓̂��R�̎��ł���B

�T�D���_

��L�ŏq�ׂĂ����悤�ɁA���݂̎Љ�ۏᐧ�x�ɂ́A�i�C�̕ϓ��⍑�̏��q������Ȃǂ̉e���ɂ��Љ�ۏᐧ�x�Ƃ��Ă̍s���l�܂��������l���������Ɏ�҂͕q���ɔ������s�M��������Ă���̂�����ł���B�������A���q����Ȃǂ̖����l������v�f�ł��邪�A���݂̊�����̂̎Љ�ۏ�ł́A�ߋ����O���[���s�A�̖����܂߂āA�Љ��̐M����ی����̔[�Ŏ�(���𐢑�̍���)����̐M�����������ƂɂȂ�\�����܂��܂�����ƍl�����邽�߁A���݂̌��������x�̉��v���K�v�ł���Ǝ��͍l����B

�܂��A���s�̃L�����A�E�m���L�����A�̏��i�Ǘ����x(��d�̋�`���i���f��)�ł���B����́A�L�����A�ƃm���L�����A�������Ō��i�ɑI�ʂ��A���i�̃X�s�[�h���i�̈ʂ̈Ⴂ���ސE�܂ő������x�ł���B���̐��x���ƁA�w���Ȃǂłӂ邢�������L�����A�����ɗ^����ꂽ�ƂĂ��傫�Ȍ��͂ɍ����̕s���ƕs�������s�M��������������������̂ł���B���̍l���́A����œ����l�X�ȋƖ��A�Ή����s��������̌o���������A������̂���̒E�p���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����āA���ӂ��������ł̐��x�̕ϊv���K�v�ł���ƍl����B

�q�o�T�E�Q�l�����r

�u�`�m�[�g

���]�@�͍_�w�Љ�ۏ�̃C�m�x�[�V�����x(�M�R�ЁA2012�N)�B

IS�Ȑ��ELM�Ȑ�

< business-code.seesaa.net/article/4427691.html>

�Ԏ�����

< www.nippon.com/ja/in-depth/a03003/>

�}�N���o�σX���C�h

< www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/finance/popup1.html>

< www.nikkei.com/.../DGXLASFS30H6J_Q5A130C1EA1000>

�}�l�^���[�x�[�X

���������

< www.ifinance.ne.jp/glossary/global/glo220.html>

< http://www.nikkei.com/article/DGXIMMVEW4002027102008000001/>

��d�̋�`���i���f��

< www.gyoukaku.go.jp/koumuin/arikata.../dai1/siryo4.pdf>

<�u�`�m�[�g>

AIJ�����ږ�

< https://kotobank.jp/word/AIJ%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%A1%A7%E5%95%8F-189295>

�O���[���s�A�E�Ɨ��s���@�l

< http://�N���V��.com/pension/scandal/>

< http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/bookreview/36/index6.html>

�X�e���

�V����ƎЉ�ۏ�

�`�V������Ȃ����ɂ͉������ׂ����낤���`

���Ԃƌ������̏o���̎d�g�݂ƐӔC���傫�Ȗ��ł���Ǝv���B���͂��̖����ēV����������߂ɂ͍��{�I�ȁu����v���傫�Ȍ�������ƍl���Ă���B�u�`���Ɋw��Nobels Oblige�̐��_��g�ɒ����邱�ƁA����͌������Ɍ��炸���{�������g�ɒ����邱�Ƃ��]�܂����ƍl����B�����������Љ�ł͂Ȃ������̓��{�ɂ����Ă��̂悤�ȍ��M�Ȑ��_��g�ɒ����邱�Ƃ͌l�̉��l�ςɂ����̂��傫���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���̂��B����Ď��͏���������w�Ԃ��̂Ƃ��āA���猻��ɏo���ۂ͂��̂悤�Ȑ��_����Ă���悤�ɂ������Ǝv�����B�����Ă���Ɠ����Ɂu���ԑ��̋���v�ɂ��傫�ȗ͂𒍂��ׂ��ł���ƍl����B�������͑�w�̍u�`�����߂Ă��̂悤�Ȏ����ɋC�t�����Ƃ��ł����B�������Ȃ��瑽���̍����͂��̂悤�ȁu�@��v����Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���Ȃ��Ƃ����͂���܂łȂ�ƂȂ������m�炸�����Ă����B�����������̍��̏�m�邱�Ƃ͂ƂĂ����

�ł���ƍl����B����Ď��͒�������⍂������ł����̂悤�ȍ��̏��w�ԋ@���݂���ׂ��ł���Ǝv���B�m��Ȃ����ƂƁA�m���Ď���l���邱�Ƃ͑傫�ȈႢ������B�V���肪�Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂́A�������̐��_�I�ȋ���Ɩ��ԑ��̒m��@���ω��ł���́i�m���j�Ƃ����Ӗ��ł̓�̋��炪���߂���ƍl����B���̏�Ŏ��́A���ƌ������̐g���ۏᐧ�x�ɋ^�������B���{�̂悤�ȕ��^�̎d�g�݂��Ɠ����悤�Ȑl�Ԃ��肪���܂�g�D���Ȃ��Ă��܂��B�������č��̂悤�ɊJ���^�̎d�g�݂ł���Ώ�ɐV�����l�ނ��K�ޓK���Ŋ���ł���Ƃ����傫�ȃ����b�g������Œ艻���邱�Ƃ͂������A�V����Ƃ����d�g�ݎ��̂Ȃ��Ȃ�ƍl����B���݂̓��{�̂悤�Ȏd�g�݂ł͂�������E������Ǝv���B��

�ɎЉ�ۏ��̑����Ԏ����̔��s�͖��N�̂悤�ɑ����Ă����A���ʂȕ����ɓ��{�̌��ł��g���Ă���͖̂��炩�ł���B�����炭�߂��������{�̊����̎d�g�݂͏��X�ɕω����Ă����Ɨ\�z���Ă���B

�Ō�Ɏ��͏���������ڎw���Ă���g�Ƃ��āA����Ƃ��Ă�Nobles Oblige�ɋ߂�����A�����Ēm��Ƃ��ĎЉ���d�g�݂������邱�Ƃ��ł��鋳�t�ɂȂ肽���Ǝv���B���ꂪ���̍l����V������Ȃ������@�ł���ƍl����B

�ȉ�����܂ł̓��e�ƌo�܂ł���B

�`�@�������\�̑S�e�Ɩ��̃|�C���g�`

�����F12��16���ɓ����n���ٔ�������j�Y�葱�J�n����B

AIJ�����ږ�������Ёi�G�[�A�C�W�F�C�Ƃ���������A�p: AIJ Investment Advisors CO.,LTD.�j�́A���đ��݂��Ă������{�̓����ږ��Ђł���B2015�N8���ɍ��҂ł���M����s6�s����j�Y��\���Ă��A���N12��16���ɓ����n���ٔ�������j�Y�葱�J�n��������B�^����Ђ⌚�݉�ЁA�d�C�H����ЂȂǒ�����Ƃ̌����N������̉^�p����͂Ƃ��Ă���A2011�N9�������_�ŁA124�̊�ƔN������1984���~�̎��Y�̉^�p��������Ă����B�A�h�o���e�X�g�����d�@�ȂǑ��Ƃ̊�ƔN�����ڋq�Ƃ��Ă����B���̉�Ђ̖��͗����240���Ƃ��������Ŏ��Y�^�p���s���Ɩ��ł��Ă��������ʓI�ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ͂ł����j�Y�����Ƃ������Ƃł���B���̖��̃|�C���g�ƎЉ�ۏ�̖��͔��Ɏ��Ă��邱�Ƃ�����B���̖��͏��������z���Č����l���Ȃ������ȗ����Ŏ����𓊏W�ߎ����ė��v���������Ƃ����_�ł���B

�`�A���ԂƊ����̐ӔC���̖{���`

�����F���{�S����13�����ݒu�������A2005�N�x�܂łɔp�~���邱�Ƃ��A2001�N12���Ɋt�c���肳�ꂽ�B

���ۂ̗�����Ă݂���O���[���s�A���Ȃǂ�����B���̖��̊T�v�́A���{�����_���f����c���p�h���t�̌v��̌��ŁA�����ȁi���E�����J���ȁj����ی��ҁA�N���ғ��̂��߂ۗ̕{�{�݂Ƃ��āA���N���������ƒc�i�N�������^�p����j���A1980�N�i���a55�N�j����1988�N�i���a63�N�j�ɂ����āA���I�{�݂Ƃ��Ĉ����������p�����悤�ɒn�������c�̓��ւ̏��n��i�߁A2005�N�i����17�N�j12���ɁA�S�Ă��O���[���s�A�̏��n�����������A�Ƃ������̂ł���B�܂肱���ł������ȓ��������ʓI�ɑ�Ԏ����o�����Ƃ����_�Ŏ��Ă���B�������Ȃ��炱�̗�͍��ɂ�鐭��̈�ł��邽�ߔj�Y��Ƃ�Ă���Ƃ������ƂƁu�ӔC��������Ƃ��Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B

�ł͎����Ɨ��s���@�l�ɂ��čl����B�Ɨ��s���@�l�i�ǂ�����傤�����ق�����j�́A�@�l�̂����A���{���Ɨ��s���@�l�ʑ��@��2���1���ɋK�肳���u���������y�юЉ�o�ς̈��蓙�̌�����̌��n����m���Ɏ��{����邱�Ƃ��K�v�Ȏ����y�ю��Ƃł����āA���������̂ƂȂ��Ē��ڂɎ��{����K�v�̂Ȃ����̂̂����A���Ԃ̎�̂ɂ䂾�˂��ꍇ�ɂ͕K���������{����Ȃ������ꂪ������̖��͈�̎�̂ɓƐ肵�čs�킹�邱�Ƃ��K�v�ł�����̂������I�����ʓI�ɍs�킹�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���̖@���y�ьʖ@�̒�߂�Ƃ���ɂ��ݗ������@�l�v�������B���̎d�g�݂͈ꌩ���đf���炵�����Ƃ̂悤�Ɍ����邪�A�͂��߂ɂ݂��O���[���s�A���ƁA���Ɍ���AIJ�����ږ��̓�̖������킹���悤�Ȃ��̂ł���B�|�C���g�͖��ԂƊ����̖������̂����悤�Ȉ�ۂł���B�ȒP�ɂ܂Ƃ߂�ƁA�u���ӔC�ȓ����v�Ɓu�N���ӔC�����Ȃ��̐��v�̓�����킳�����悤�Ȃ��̂ł���B���̂悤�ɂ����̗����g�����������ɂ������Ƃ����ɖ��ł���B

�`�B�����̗���Ɠ��{�̍��`

�s��̋ύt������\�� IS �Ȑ��Ɖݕ��s��̋ύt������\�� LM �Ȑ���`���ƁAIS �Ȑ��� LM �Ȑ��̌�_�Ƃ��č��E�ݕ������ύt��Ԃɂ����鍑�������Ɨ��q�������߂���B�܂��ݕ������ʂ͒�����s���Ǘ����Ă���ݕ��i�}�l�^���[�x�[�X�j�̑傫�������łȂ��A��s�̐M�p�n���i�ݏo�s���j�̊����x�ɂ��ˑ����Č��肳���B���ۂɑ��݂���ݕ��Ƒ��݂��Ȃ��ݕ��̃o�����X�����ɏd�v�ł���B�����ł������o�����X�������ƁA��������㩂Ƃ�����肪������B�i�C��ނɍۂ��āA���Z�ɘa���s���Ɨ��q�����ቺ���邱�ƂŖ��ԓ���������������B�������A�����̗��q���e�͐����ቺ����Ƌ��Z�ɘa�̌��ʂ��ቺ����B���̂Ƃ��ɗ��q�������������A��萅���ȉ��ɂȂ邱�Ƃ𗬓�����㩂Ƃ����B

���q���i���ڋ����j��0�ȉ��ɂȂ�Ȃ����߁A���̎��_�ł͂��łɒʏ�̋�������͌��E�ɒB���Ă���B�������������Ⴂ���߁A���̑���ɉݕ��ŕۗL���邱�Ƃ̃R�X�g���[���ƂȂ�A���@�I���@�Ɋ�Â��ݕ����v���ݕ������ɉ����Ė����ɑ��傷��B���̂悤�ɋ������Ⴂ��ɂ���̂ɂ��ւ�炸�ݕ����v��������䂦���{�͍��s�������A�o�ςɗ��ʂ���ݕ����ꎞ�I�ɑ��₵�Ă���̂��B���̂悤�ȏ�����{�͍����j�]�ɋ߂��܂ł̍��N����@���o���Ĕ��s���Ă���B������Ԏ������Ƃ����B

�`�C���ꂩ��̍����N���`

����16�N�ɉ�������O�̐��x�ł́A�����̕ی����̌��ʂ�����������ŁA���t�����Ɠ��ʂ̕ی������S���������A�����@���Ō��߂Ă��܂����B�������A���q������}���ɐi�ޒ��ŁA�����Čv�Z���s���x�ɁA�ŏI�I�ȕی��������̌��ʂ��͏オ�葱���A�����̕ی������S���ǂ��܂ŏ㏸����̂��Ƃ������O���������B

�����ŁA����16�N�̐��x�����ł́A�����̌��𐢑�̕ی������S���d���Ȃ肷���Ȃ��悤�ɁA�ی����������ǂ��܂ŏ㏸����̂��A�܂��A�����ɓ��B����܂ł̖��N�x�̕ی���������@���Ō��߂܂����B�܂��A�������S���銄���������グ��ƂƂ��ɁA�ϗ��������p���Ă������ƂɂȂ�A���I�N�������̎��������܂����B

�����āA���̎����͈͓̔��ŋ��t���s�����߁A�u�Љ�S�̂̌��I�N�����x���x����́i���𐢑�̐l���j�̕ω��v�Ɓu���ϗ]���̐L�тɔ������t��̑����v�Ƃ����}�N���ł݂����t�ƕ��S�̕ϓ��ɉ����āA���t�����������I�ɒ�������d�g�݂������̂��B���̎d�g�݂��u�}�N���o�σX���C�h�v�Ƃ����B���̎d�g�݂��n�܂邱�ƂŌ��݂̔[�ő��܂��Ґ���ɂ͂��Ȃ�ǂ����ƂȂ��Ă���B�������Ȃ��炱�̗���ł͂����ꍑ���N���̎d�g�ݎ��̂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B���݂̎Љ�ۏ��̔䗦�ł͔N���͑傫�ȕ������߂Ă���B���̂悤�Ȏ��_���炵�Ă������̎g��������Ɋւ��Č�q����悤�ȓ��e�̖��ʂȕ������팸���{���ɕK�v�ȁA�g���ׂ��Ƃ���Ɏg����悤�ɂȂ��Ăق����Ǝv���B

�`�D���{�����s���Ă���{���̗��R�͎Љ�ۏ��`

���{���O�q�̒ʂ�A�����j�]����܂ō��s����Ԏ����̏ɂ���̂��낤���B����͖��N�̂悤�ɑ�����Љ�ۏ��ł���B�܂����̎Љ�ۏ�������Ă���Ȓ�����݂Ă݂�B�����J���Ȃ̎Љ�ۏ᎖�����̓Ɨ��s���@�l�E�l�i��������^�j�ł���B�����Ă��̓Ɨ��s���@�l�̖{���̎p�����V�����̉����ƂȂ��Ă���̂��B���O��ł͓Ɨ��s���@�l�i�ǂ�����傤�����ق�����j�́A�@�l�̂����A�u���������y�юЉ�o�ς̈��蓙�̌�����̌��n����m���Ɏ��{����邱�Ƃ��K�v�Ȏ����y�ю��Ƃł����āA���������̂ƂȂ��Ē��ڂɎ��{����K�v�̂Ȃ����̂̂����A���Ԃ̎�̂ɂ䂾�˂��ꍇ�ɂ͕K���������{����Ȃ������ꂪ������̖��͈�̎�̂ɓƐ肵�čs�킹�邱�Ƃ��K�v�ł�

����̂������I�����ʓI�ɍs�킹�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���̖@���y�ьʖ@�̒�߂�Ƃ���ɂ��ݗ������@�l�v�ł���B�������Ȃ���������̓V�����ɂȂ��Ă���̂��B

���̗��R�͖����̏o���̎d�g�݂ɂ���̂��B�܂����ƌ������͑����E�i�L�����A�j�ƈ�ʐE�i�m���L�����A�j�ɕ�����Ă���B�����Ă��̒��ŐE�K����������ɂ�ČW���A�ے��A�����ƊԈ�������Ă����B�Ȃ��Ȃ�����ł����Ȃ��ƁA�������͐g���ۏႪ����Ă��邽�߂ɁA���߂����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����䂦�Ԉ����Ƃ������`��^���Ă���̂��B�����Ė�������Ԉ����ꂽ�������́A�Ɨ��s���@�l�ւƍďA�E������̂��B���̎d�g�݂���ʐE�Ƒ����E����d�̋�`���i���f���Ƃ����B�����ł̋����͐ŋ��ł���A�Љ�ۏ��ł���B���̂悤�Ɍ��������Ԉ����A���������̐��͌����Ă��邪�������̂��߂̂����̎Љ�ۏ��͌��邱�Ƃ��Ȃ����債�Â��Ă���A���ꂪ���̖{���ł���̂��B

���Q�l������

https://ja.wikipedia.org/wiki/IS-LM%E5%88%86%E6%9E%90

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E5%8B%95%E6%80%A7%E3%81%AE%E7%BD%A0

https://ja.wikipedia.org/wiki/AIJ%E6%8A%95%E8%B3%87%E9%A1%A7%E5%95%8F

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%94%E3%82%A2

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei2_01.html

�V������

�Љ�ۏ�ƓV����

13�d205009�@�V���@����

�q���_�r

���{�̎Љ�ۏᗿ�̍����͕s�����Ă���B���̂��ߓ��{�͎x�o����������ƌ��������炩�ɂ��������ŁA���ʌ�������߂�ׂ��ł���B

�P�@�͂��߂�

�@�Љ�ۏ�ƕ����Đ^����ɕ����Ԃ̂́u�N���v�ł���B�w���̂����͎葱�����ς܂���A�N���̎x�����͓��ʂɖƏ������B20�ɂȂ�����S��������������`���̂���A�����N�������ׂẴx�[�X�ƂȂ��Ă��邪�E�Ƃɂ���Ă͍����N�������łȂ��A�����N���⋤�ϔN���̋��t���x����悹�ɂȂ��Ă���B�N���ɂ��Ă͂��̂悤�ȑ�܂��Ȏ������m��Ȃ������B�Љ�ۏ�@�̎��Ƃ��Ă݂āA�������g�����ꂩ��Љ�ɏo�Ă��������Ŏ��ۂɔN�������炤����ɂȂ����Ƃ��A�{���ɕ��������������炦��̂��^��Ɏv����

�@���_�ŏq�ׂ��悤�Ɍ��ݓ��{�̎Љ�ۏᗿ�̍����͕s�����Ă���B���݂̓��{�Љ�ł͐ŋ���Љ�ۏᗿ�ȂǗl�X�ȋ��������݂��邪�A���t�ƕ��S�̑S�̑����B���ł���A�P�ɓV����̂悤�ɍ����ɊҌ����Ȃ��ŋ��̎g���������Ă��邽�߁A�����������͕s�M��������Ă���B

��N6���Ɉ��{�����͏���ł̑��ł̍ĉ�����\���������ƂŁA�Љ�ۏ�̏[����̐�s�����s�����ƂȂ��Ă���B�����Ŏ����^��Ɏv�������́A�ʂ����ď���łɑ�������͊m�ۂ��鎖���o����̂��B����Ɏ؋�������Ǝ������̕��S���傫���Ȃ��Ă����Ǝv����B

�����ŁA����ő��ł̑���ɂȂ�����͊m�ۂł���̂��A�Љ�ۏ�ƓV����͂ǂ̂悤�Ɍq����̂��B�^����ꂽ�L�[���[�h�̒��Ŗ��炩�ɂ��Ă��������B

�Q�@�Љ�ۏ���Ԏ�����

�܂��Љ�ۏ�ƓV������l���邤���ŁA�m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������B

�Љ�ۏ�Ƃ͍����̐������̊m�ۂ�ړI�Ƃ��鍑�ƓI�ۏ�̎��ł���A4�̒�������B�P�ڂ́u�Љ�ی��v�B�Љ�ی��ɂ́A�N���A��Õی��A�J���ی��A���ی�������B�����������I�ɉ��������ی��������A�V��E�a�C�E��Q���̏ꍇ�ɍ������̋��t���s���B�P�ڂ́u�Љ���v�B��Q�ҁE��q�ƒ�E���������ғ������S���ĎЉ�Ő������o����悤�Ɍ��I�x�����s�����x�B�R�ڂ́u���I�}���v�B�����ی�@�Ɋ�Â��A���̐ӔC�ɂ����āA���������҂ɕK�v�ȕی���s���A�����������悤�Ƃ��鐧�x�B�Ō�4�ڂ́u���O�q���v�B�����̌��N�ێ��̂��߁A���̗��ꂩ��\�h�E�q���B���̂悤�ɁA�����̌��N�▽�����f���炵���x�ł��邪�c��Ȃ������������Ă��܂��B���ݓ��{�̎؋��͖�1062���~�ł���B���{�̑S�Ώo�̖�R���̂P�́u�Љ�ۏ��v����߂Ă���A������i�ޓ��{�ł͂��̔�p���c���ł���A���{�o�ςɂ�����傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B�܂�16�p�[�Z���g�́u�n����t�Łv����߂Ă��Ė�25�p�[�Z���g�́u����v�A�ߋ��ɔ��s�������������ɂȂ������_�Ŕ����߂�����A���q�������ł���B���������x����������ɂ͐Ŏ������ł͑��炸�U���͐Ŏ��A�c��̐Ŏ��S���͏�������̎؋��ňˑ����Ă���s�Q�W�N�x��ʉ�v�\�Z�t�B�u�Ώo�v�͕K���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A����Ȃ����͎؋������ėp�ӂ��Ă���B���ʓ��{�̎؋��͂P�O�O�O���~���Ă���B�c��ł���B����Ȓ�20�P3�N����s���Ă�������َ̈����ɘa�͍����̏o��邨���̗ʂ𑝂₷���Ƃŕ������グ�A�i�C�������邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă����B������}�l�^���[�x�[�X�𑀍삷�邱�ƂŃ}�l�[�T�v���C�̑��z�𑀍삷�邱�Ƃ��o���A���ʓI�ɖ��ԋ�s�̗Z��������ł���d�g�݂ł���B

�A�x�m�~�N�X������ł̑��ł��ĉ����������Ƃɂ���āA�����Č��̖ʂ��玸�s�ɏI������̂ł͂Ȃ����ƁB�����^��Ɋ���������łɑ�������̊m�ۂɂ��āA�ǂ̂悤�ɂ��āA�������Ɋm�ۂ���̂��ɂ��Ĉ��{�������q�ׂĂ������Ǝ��̍l���������Ȃ���������Ă����B

�@���{�����́u�Ԏ������s���ĎЉ�ۏ����܂��Ȃ��悤�Ȗ��ӔC�̂悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��Ɓv����Ă���B�Ԏ������Ƃ͍��̍����̐Ԏ����U���邽�߂ɔ��s����鍑�̂��ƂŁA���ፑ�Ƃ������B�����@��A�Ԏ����̔��s�͔F�߂��Ă��Ȃ����߁A�P�N���Ƃɓ���@�𐧒肵�Ĕ��s���Ă���B

�ʂ����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃō����͊m�ۂ��邱�Ƃ��o����̂��B���͎Љ�ۏ�ȊO���̕���ł���������Ɛ���̗D�揇�ʂ����߂čΏo�S�̂����������m�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�����čΏo�����łȂ��Γ����ς��Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B�o�ϗ͂ɉ��������S�Ɍ������A�o�ϓI�ɗ]�T�̂���l�Ԃ̋��t���A���S�������Ă�����Ώ����̐��x�̈ێ��̂��߂ɂȂ�ƍl���Ă���B�Ⴆ�A���T�[�r�X�B���T�[�r�X�𗘗p�����Ƃ��̎��ȕ��S���A�����������l�A���Y�̂���l�͑��₷�Ƃ������ł���B����炪�����m�ۂɌq����̂ł͂Ȃ����ƍl�����B�Љ�ۏ�̐��x�̒��ł��D�揇�ʂ����߁A�����D�悵�Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł́B

�@���ɂ����̂��Ƃ܂��A�V����ɂ��čl���Ă���

�R�@�V����ƍ��ƌ������̏��i���f��

�@�V����Ƃ͉����B���x�����ɂ������Ƃ�����A�ǂ̂悤�Ȏ�����������x�͒m���Ă������[���܂ł͗������Ă��Ȃ������B�V����Ƃ́A��ʂɍ�������(���ƌ�����)���ސE��A�Ζ������Ɗ֘A�̐[�����ԉ�Ђ��Ɨ��s���@�l��c�̂̍����n�ʂɏA�����Ƃ��Ƃ���Ă���B�����Ă����ɂ͑��z�̐ŋ����g����B�����������������Ă���ŋ����V�����ƂɍďA�E�������ƌ����������̋��^�Ɏg���Ă���̂ł���B

�Ɨ��s���@�l���Č��t�͂悭�j���[�X�ŕ������Ƃ����邪�ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��B�Ɨ��s���@�l�Ƃ͂��̖��̒ʂ�A�s������Ɨ������@�l�ł���B�e�{�Ȃ̍s�������̂����A�ꕔ�̎��Ƃ������Ɨ������@�l�Ƃ��Ĉ��������̂ł���B�Ɨ��������Ƃɂ��A�d���̎��̌���A�������A���������}���A�����I�ȉ^�c�A�����������������B�����Ƃ��āA�Ȓ����̓Ɨ��s���@�l�́A�N�Ԃ̎��Ɖ^�c�ɂ������p�����O�ɗ\�Z�Ƃ��Đ\������B������^�c���o���t����A�o�c�v����������肷�邪�A��߂�ꂽ�͈͓��Œe�͓I�A���ʓI�Ɏg����B�����e�Ȓ��̗\�Z�����ׂĂ܂Ƃ߂����̂����Ɨ\�Z�ł���B���Ɨ\�Z�͐ŋ��Řd���Ă���B�����Ă��̐ŋ������ʎg������Ă��邱�Ƃ������Ȃ̒��ׂł킩���Ă���B�Ⴆ�A���L�����̗����B���̒�����݂��쐬���Ă����@�ւ�28����A������݂̍쐬�P���͕��ϖ�59��������̂ɁA�����̍�N�x�̉ғ����ϓ����͂킸��19���ł������Ƃ��B�ق��ɂ��A���P�[�g���s�������ŔN��5000�����g���Ă��邻���B

�@�V����ɂȂ錴���Ƃ́B�V����̌����Ƃ��ċ�������̂͌������̗̍p���x���������Ă���B���ƌ������P�펎�����i�҂���Ɂu������(�L�����A)�v�Ƃ��Ăނ����鐧�x������B�L�����A���x�͑����Ɋ����E���Ƃ��Ĉ琬�o������A�{�l�Ɋ������Ƃ����ӔC�����荂���m�C�������Ďd���Ɏ��g�ނ��Ƃ��o����̂ŁA�L���I�Ȑ��x�ł���Ǝ��͎v���B���̗L�����̂���L�����A���x���V����̌����ƂȂ�̂��B����̓L�����A�E���𒆐S�Ƃ��Ď���������ڎw�����߂ɏo������������B���̒��Ŏ��������ɂȂ�Ȃ������l�Ɋւ��Ă͓V����ɂ��A���Ԋ�Ƃł��������Ɨ��s���@�l���ɍďA�E����Ƃ��������N���Ă���B�����āA�L�����A�E���ƕʂɃm���L�����A�E��������B�m���L�����A�E���͎��������̏��i���]�߂��A����o�������Ƃ��Ă��Ă��Ȃ̉ے����x���܂ł̏��i�ŏI����Ă��܂����������A���̐l�������V����Ƃ��Ė��Ԋ�Ɠ��ɍďA�E����̂ł͂Ȃ����ƍl������B�m���L�����E���̗D�G�Ȑl�ނ��炵����L�����A�E���ɕs���������Ƃ����Ȃ��炸����Ǝv���B�v����ɁA�m���L�����A�E���̃��`�x�[�V�������킪��A��߂Ă����l�������A�V����ɂȂ���̂ł́B���̂��ߏ��i���x��ς��Ă����ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ��̂��Ǝv���B

���̂悤�ɃL�����A�ł͉ے��N���X�A�m���L�����A�ł͌W���A�ے��⍲�����ʂւ̏��i�ɔ�Ⴕ�āA�A�C�o�����E�����������Ă����A���̂悤�ȏ��i���f���̂��Ƃ��u��d�̋�`���i���f���v�Ƃ����B

�@�V����͈����ƍl����l�͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���B���f�B�A�Ȃǂł��V���肪���グ����ꍇ�A�����́u�V����͈��v�Ƃ����O��̉��Řb����Ă���B��قǏq�ׂ��悤�ɓV����͑��z�̐ŋ����������Ă��܂��B���̐ŋ��͎��������[�߂����̂ł���B�V���肪�Ȃ��Ȃ�Ζ��ʌ���������A�Љ�ۏ��ɂ܂킹��̂ł́B�����M�V���莩�̂́A�u���v���Ƃ͎v��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ疯�Ԋ�Ɠ��ɓV�������������̕��X�������ŋZ�p�ł�������A�˔\�ł�������A���������Ă���̂ł���ΑS�����Ȃ��B���ɉ����d�������Ă��Ȃ��悤�ȕ������Ă����̐ŋ�����ł͂Ȃ��A��Ђׂ̖����炵������Ǝx�����Ă���Ή������͂Ȃ��B�����̓V����̒��ɂ͑債���d���������A����ȕ�V�Ă���l������B���̕�V�͂��Ƃ͂Ƃ����ΐŋ��ł���B���������ł���Ǝ��͎v���B�\�͂Ɍ��������d�������Ă���̂��A���Ă����V�͉�Ђ̗��v����Ȃ̂��A����Ƃ��ŋ�����Ȃ̂��m�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�S�@��������㩂Ƃh�r�E�k�l�Ȑ�

�@���{�ł�1990�N��Ƀo�u�����͂�������A�������ǂ�ǂ��āA�قƂ�ǃ[���Ƃ�����Ԃɂ��Ă��i�C�͉��܂���ł����B�P�C���Y�͂��������������ƌĂ�ł���B����������Ƃ͗��q�����[���߂��܂ʼn�������Ɠ��@�I���v�������ɑ傫���Ȃ�Ƃ������ۂł���B���q�����قƂ�ǃ[���߂��܂ʼn�������ƁA���炦���͂��̗������[���ɂȂ�܂��B����ƁA�l�X�͎��Y�����ł͂Ȃ��A���ׂĉݕ��ŕۗL���悤�Ƃ���̂ŁA���@�I���v�������ɑ傫���Ȃ�B���̌��ۂ�����������Ƃ����A���@�I���v�Ȑ����k�l�Ȑ��̃O���t�́u�����v�ŕ\�����B���q�����ɂ߂ĒႢ������������������Ă����Ԃł͋��Z����͖����ƂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A�k�l�Ȑ��������ȏꍇ�́A���Z������s�����k�l�Ȑ����E�V�t�g�������Ƃ��Ă��A�ύt�_�͕ω����Ȃ�����ł���B����ɑ��A��������͗L���ƂȂ�B������������������Ă����k�l�Ȑ��������ȏꍇ�ł����Ă��A����������s���āA�h�r�Ȑ����E�V�t�g������A���������������邱�Ƃ��o����B�����h�r�E�k�l�Ȑ��ɂ��Đ�������B�k�l�Ȑ��Ƃ͉ݕ��s��̋ύt���������q���ƍ��������̑g�ݍ��킹��\���E�オ��̋Ȑ��ŁA���q�����オ��ƍ����������������A���q����������ƍ�����������������Ƃ����W��\���Ă���B�h�r�Ȑ��Ƃ͍��s��̋ύt���������q���ƍ��������̑g�ݍ��킹��\���E������̋Ȑ��ŁA���q�����オ��ƍ��������͌������A���q����������ƍ�����������������Ƃ����W��\���B���݂̓��{�o�ς͒����s���������A�Љ�ۏ�s�M���炭�鏫���̕s���ɂ��A���Z�ɘa���}�l�^���[�x�[�X�𑝂₵�Ă��A�^���X�a���ƂȂ�}�l�[�������Ȃ����߁A����������Ɋׂ��Ă���Ǝv����B

�T�@�}�N���o�σX���C�h�ƔN���̊W

�@�Љ�ۏ�ƕ����Đ^����ɕ����Ԃ̂͐�قǏq�ׂ��悤�ɁA�u�N���v�ł���B�Љ�ۏ�@�̎��ƂŒ��]�搶���N���̘b�����ĉ�����A��ϖ��ɗ��������A�������������������炦��̂����ۂ̂Ƃ���s���ł���B

�@���͒p�������Ȃ��炱�̎��Ƃ��ď��߂āA�}�N���o�σX���C�h�Ƃ������t�����ɂ��܂����B