吉野孝則

2018年1月 社会保障法 中江先生 吉野孝則

テーマ:社会保障と税

結論:社会保障と税は分離して考えるべき

社会保障の現状

現在の社会保障制度は限界にきている。年金は賦課制度の下でピラミッド型の人口分布が少子化により逆三角形になってしまい、若者の負担が騎馬戦型から1人を1人で背負う形になる。特に団塊の世代が給付を受ける頃にはその負担はより重いものになるだろう。

現在、100兆円の予算に対して120兆円が毎年社会保障費へと消えていく。当然赤字になる。さらに安倍政権の三本の矢なのか、財政法を無視する形で毎年80兆円もの金を日銀が国債を買う形でばら撒かれているが一向に経済は回復しない。本来社会保障費としてばら撒けば、乗数効果で多くの経済効果が得られるはずだが、箱に消えているのか、間で抜かれているのか、その効果は薄い。その結果1000兆円の借金は膨らむ一方だ。40年周期説を考えれば、アメリカやヨーロッパが不況で揺れ、中東では戦争が続く中で何がトリガーとなるか分からない。我々が社会保障という時限爆弾の上で生活していることを理解しなくてはならない。年金制度は賦課制度がそもそも問題だが、そこに三号被保険者、国民年金の不足という問題が顕在化し、社会保険料だけでは賄えなくなった結果、税金を投入する形で補われているのが問題の根本である。

税制改革について

以前より社会保障費の不足分を消費税の増税部分で補うという話があったが、最近では増税分は社会保障には使わず教育に使うと総理が言い出した。私個人としては恩を感じず垂れ流しの社会保障費に使うよりは建設的かと思うが、社会保障と税の一体改革はどこへいったのだろうか。そんな中で今回税制改革が行われた。全体的に増税されたのだが、特に年収850万以上から増税となる。そして法人は賃上げ・投資をした場合は減税というのが今回の改革でありトリクルダウンによる経済効果を狙っている。思うに850万から1800万くらいの人間は医師、弁護士、大学教授など頭を使って働いている人が多く社会への貢献度や努力によって成功できる限界であり、ここから多くを取ることは成功へのモチベーションを下げることになり賛成できない。さらに法人税に関しても賃上げと投資なら間違いなく投資を選ぶだろう。そもそも多くの法人が利益を投資に回し法人税を払っていない中で投資による減税というのは無意味であろう。結局、賃上げは期待できないし、トリクルダウンが世の中を潤すというのが幻想であるということが露見するだろう。アベノミクスの肝であるトリクダウンだが、異次元の金融緩和である大手術の為の麻酔が効果がなく、富裕層、つまり自民党の支持母体が利益を得るための口実と化しているの。

消費税について

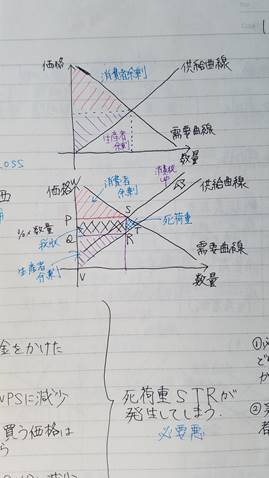

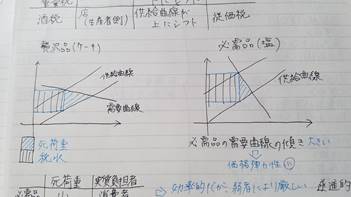

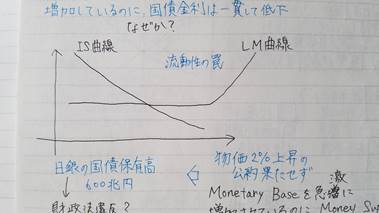

IS-LM分析でみると増税のような財政政策はIS曲線を左にシフトさせる。そしてLM曲線は流動性の罠により低空飛行を続けている結果、GDPは下がり経済は冷え込み、結局税収も減ることになるだろう。それにも関わらず消費税の増税が叫ばれている。その背景にはヨーロッパの社会保障が消費税により賄われていること、年齢、性別を問わず誰からも取れるという効率性を重視することにある。しかしヨーロッパでは外国人労働者が多く、そこからも税金を多く取りたいとする思惑から消費税で賄っていると言われており、外国人が増えているとはいえ依然として単一民族である日本とはシチュエーションが違う。そして効率性の面からも問題残る。生活費について多くの人が使う額はあまり変わらないと言われており、すると収入に対する消費税の割合が低所得者は大きくなり、高所得者に対して低所得者の負担が増えるという逆進性の問題がある。そこから塩などの必需品を減税し、ケーキなどの奢侈品について増税が検討されているが死荷重の問題に疑問が残る。塩などの必需品は価格弾力性が低く需要曲線の傾きが大きく死荷重が小さくなる。一方、ケーキなどの奢侈品は価格弾力性が大きく需要曲線の傾きが小さく死荷重が大きくなる。

|

|

死荷重 |

実質負担 |

|

必需品 |

小 |

消費者 |

|

奢侈品 |

大 |

生産者 |

このことから考えると必需品こそ増税すべきことになり、消費税の軽減税率は効率性の観点からは反対のことをやっていることになる。しかし逆進性の問題が悩ましいところである。

さらに消費税は年齢を問わず取れるという効率性があるが、それを逆に考えれば常に取られ続けることになる。子供も所得のない老人も同様である。思うに所得のない状態での課税は正義に反する。消費税は確かに効率的ではあるが、逆進性、死荷重、課税の時間の問題があり効率と公平の見地から正義に反すると考える。そこで注目されるのが所得税である。

所得税について

源泉徴収される所得税はコストの面では効率的な税金といえる。しかし問題は負担者と累進課税だろう。個人所得税としてクロヨンやトウ・ゴー・サン・ピンと言われるように税務署が把握している多くはサラリーマンと言われている。するとサラリーマンばかりが多く払い不公平ではないかという疑問が残るが、フリンジ・ベネフィットや給与所得控除があり実効税率はかなり低いものとなっている。そして前述したように多くの有名企業が法人税を払っていない。しかしこの負担者の問題はITの発展により解決できると思われる。現在の確定申告は納税者への負担も大きいが、ITにより細かい額まで追うことが出来るようになるためクロヨンの問題は解決されるだろう。誤魔化せなくなるのは自営業者には損なのかもしれないが・・・。法人税について賃上げか投資かという問題は残るが、今のところ外形標準課税に頼るほかないと考える。

|

|

税率 |

コスト |

負担者数 |

|

国民年金保険料 |

定額 |

年金事務所 |

|

|

厚生年金保険料 |

比例 |

天引き |

サラリーマン |

|

勤労所得税 |

累進 |

天引き |

サラリーマン |

|

利子所得税 |

比例・分離課税 |

パナマ文書 |

富裕層 |

|

消費税(必需品) |

逆進 |

店が納税義務者 |

全国民 |

|

消費税(奢侈品) |

逆進 |

死荷重大 |

全国民 |

ITを活かせばコスト、効率性の面から所得税はかなり理想的ともいえる。しかし私が考える問題点は累進課税である。累進課税が正当化される理由に①限界効用逓減、②応能負担、③資産の固定の防止が挙げられるが、選挙権は権利で納税は義務、財産権の保障をこの3つの理由で正当化できるのか甚だ疑問である。しかし自分のように低所得で生活するものもいれば、何十億と稼ぐ人間もいる。さらにはアメリカでは富の9割以上を少数で独占しておりトランプ大統領が当選した。生まれや才能、努力が違うことを考えれば格差という結果はあって当然だが、あまりにも大きすぎる格差は是正すべきである。すると資産の固定を防ぐための所得再配分は、憲法の納税義務、限界効用逓減、応能負担からくる累進課税の論理は正しいと言わざるを得ない。とはいえ、問題は税率である。前述したが900万から1800万くらいは個人の努力で何とかなるギリギリのラインである。そこから4割近く取り、そこに社会保険料が上乗せされれば働くモチベーションはなくなる。ここまでして税金を取られなければならない理由が疑問になるが、多くの教科書には目的が書かれておらず、社会保険には対価性があるが税金はサービスを受ける対価として払うわけではないらしい。ではいったい何のための納税なのだろうか。以前私は「税金は飲み会の会費のようなもの」と考えていたが税法の勉強により覆されると同時に、理由もなく取られる税金のシステムと累進課税に強い怒りを覚えた。結局、高額納税者が多くの税金を払う理由は応能負担と所得再配分ということになる。甚だ疑問である。講義では功利主義と社会契約論の立場から分析した。思うに正義rightが集まって善goodを作るような世の中にしなくてはならないのではないだろうか。それをもとに考えると累進課税は認めるとしても税率は緩くするべきであり、また別のアイデアとして、労働への価値を同一と考えれば比例でも良いと考える。もちろんスポーツ選手やスターといったアメリカンドリームならぬジャパニーズドリームも認めていく必要があるが、日本で成功しようとすると株や土地といった投資・運用が一番にあげられる。それら資産に対する税制が緩いのがアンバランスであり考え直す必要がある。

資産課税について

ここまでの議論を整理すると、効率と公平、自由と平等を考えて消費税はなくすべきかまたは減税、所得税はITの活用であまねく集めつつも税率は緩めか比例にすべきというのが私の意見だが、これだと資産の固定が改善されない。そこで注目されるのが資産課税である。

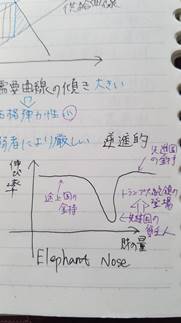

税金には消費課税、所得課税、資産課税とあるが、資産課税は全体として少なく、足が速いために分離課税で一律20%となっている。資産を運用・投資するのはマイナスになるリスクを払うことを考えれば、減るものが体力だけの一般労働に比べてリスクが大きいとも考えられるが、リーマンショックのように他人を自分のリスクに巻き込むということをも考えれば十分に課税される理由があるとも言える。投資ではプラスやマイナスが出るため通年で考えなくはならず課税所得に入れられないとされるが、もっとも大きな額が動くのは投資や運用でありここを優遇する必要はない。税制の問題は目的がないとはいえ応能負担と所得再配分という論理があるにも関わらず、一般人それも中の上くらいの人から多くを取り、所得再配分が一番求められる人から取りきれていないことが問題である。その結果がエレファントノーズである。目的や累進課税に疑問があったとしても法を同じように、また負担を平等にすることが大切と考える。資産課税は投資へのインセンティブが問題となるが、彼等は仮に税金が上がったとしても儲けることを辞めないだろう。

しかし今の税制では高所得者は理由もなく感謝されるわけでもなく、ただ只管に取られ続けている。パナマ文書のような租税回避も仕方ないと思ってしまう。経済的勝者である彼等は、努力をして他人を蹴落としてまでチャンスを掴んできたことは間違いない。それにも関わらず応能原理という理由だけで稼ぎの半分を持っていかれれば、その国の国民である必要性すら怪しくなるのは当然である。そこで税金を納めるインセンティブが必要となると考える。社会保障のイノベーションでは良い医療を優先的に受けられるとする特典について書かれていたが、私としてはもっと進んで、公共事業や国有地の売却にあたり何かしらの優先権を得られるというのはどうかと考えている。本来は入札だが、例えば空家問題において国が土地を売り出した際に、値段は入札だが同じ値段なら優先的に得られるとか、何かしらの国のサービスを優先的に受けられるようにする必要があると考える。確かに以前のローマのように道に名前を付けるような仕組みも良いかと思われるが、社会保障個人口座が性悪説に基づいているように、ここでも人間の嫌らしさに漬け込むような制度が必要と考える。これらを含めて資産課税は30%くらいまで取ってもよいのではないかと考える。

前述したことより、消費課税は少なく経済の循環を意識し、所得課税では平等を、資産課税で資産の固定を防止するのが私の意見である。

社会保障と税

いままで見てきた税金により社会保障費の不足分を賄っているわけだが、財源不足は否めない。そこでヨーロッパのように消費税のみで社会保障費を賄おうとする声が大きいが、消費税だけで賄おうとすると20%にしても足りないと言われている。思うに、税金により社会保障費を賄うのは、形は違えども所得再配分であり人口分布の形が変わらない限り賦課制度と根本的には変わらないことになる。結局、知識や発言力の弱い若者に負担を押し付けるだけである。その一方で若者のサービスが良いわけではなく、依然として就職難、非正規社員、低所得、生活保護など多くの問題はなおざりにされている。私はこの破綻している社会保障制度と税制は別に考えるべきだと思う。そこで注目されるのが社会保障個人口座である。もともとは核家族化や価値観の多様性から個人が多くなり自分で賄えない部分を国が面倒を見るというのがコンセプトだったが、考え直す時期なのである。自分のことは自分でする。自分で賄えない部分は家族が、そしてどうしようもなくなった時に初めて国に頼るべきである。社会保障個人口座の導入で社会保障に使われる120兆円のうち60兆円は減るはずである。ここでも高額納税者には特典として利子を多くつけてあげるような工夫が必要だが、1000兆円を超える借金の上で、これからは税金に頼らず自分でやっていくことが求められる。個人口座の導入の利益はこれだけではなく、社会保障のための施設に巨額が使われており、その多くが天下りの施設になっているうえ、乗数効果が起こらない原因と考えられている中抜きを防止できるだろう。

以上のことより、社会保障と税は分離して考えるべきだ。

参考文献 自分の頭、中江先生の頭、社会保障のイノベーション

嶋野加奈子

「社会保障と税」

私は、税制度及び社会保障全般を見直す必要があると考える。

1.

はじめに

消費税が8%から10%に上がるといわれながらも延期される今日この頃。現時点では2019年10月に10%への増税が予定されている。このように何かモノを買ったときに支払う税金を消費税という。では、消費税に限らず私たちが払ったが税金はどこで、どのように使われるのだろうか。また、税金と似たもので違う社会保険というものもこの国にはある。安倍総理が「税と社会保障の一体改革」ということいったが、社会保険と税金はつながっているのだろうか。考えてみたいと思う。

2.

消費税とは

消費税が出てきたのはここ30年くらいの話である。竹下登内閣時に導入された税制度が消費税である。つまりそれまでは何かモノを買ったとしても税金を払う必要はなく、モノの値段の分のお金を払えばよかった。そのために、消費税を導入した当時は反発も多かった。導入当時は3%であったが、1997年に5%、2014年に8%まで増税された。そして、2019年には10%まで引き上げられる予定である。2014年の8%増税では社会保障に増税された3%分は使われ、今回の10%増税でも社会保障に使われるはずであった。しかし、2017年10月に安倍総理は「10%の増税は幼児教育無償化などの教育に対して使う」旨を宣言した。社会保障に使われるはずの消費税増税分が教育に使われることとなってしまい、2012年に宣言した「税と社会保障の一体改革」は見送りになったといえるだろう。

「消費税を増税することに反対!!」という意見はよく聞くものである。消費税といえば、買い物をすれば誰しもが払うもので平等にとれる税制度であるように思うが、実はそうではない。所得が高い人、所得が低いが誰しもが払うため、所得が低い人は消費税の負担が大きくなりやすく、これを逆進性の問題ともいう。そのために、実はあまり平等な税制度ではないように思う。この逆進性の問題だけでなく、増税を行った場合、需給曲線やIS-LM曲線にも影響を与えることとなる。

まずは、需給曲線から見てみたいと思う。

<図1>需給曲線と増税

上のグラフは増税も何もしていない状態(現状)であり、下のグラフが消費税増税を行った場合である。増税を行った場合、供給曲線は左上へシフトする(消費税を実際に国へ払っているのはお店側=供給者であるため)。そのため、上のグラフでは多くあった生産者余剰、消費者余剰も減り、その分「税収」といった部分が増える。ところが、税金を徴収した場合、交点は移動し、無駄な部分がうまれてしまう。これを死荷重といい、必要悪ともよばれる。そして、<図2>からわかるように、必需品に対しての増税よりも、贅沢品への増税のほうが死荷重は大きくなる。

<図2>必需品への増税と贅沢品への増税の死荷重の差

次にIS-LM曲線について見てみたいと思う。IS-LM曲線とは、金利と国民総生産(GDP)を図式化したものでこの分析をIS-LM分析という。需給曲線とは異なり、IS-LM分析(曲線)はどのようにしたら国が豊かになり、GDPは増えるか、という分析をグラフにしたものである。

<図3>IS-LM分析

IS-LM分析では、財政政策(公共事業など)を行えばIS曲線が左下へシフトし、金融政策(増税など)を行うと左上へとシフトする。今回の消費税増税は元々何も政策がとられていない状態では交点がAだったものが、LM曲線の変動より、Bへとシフトすることになる。そのために、(金利が変わらなかった場合)GDPは交点Aのときよりも減ることになる。国民も国もありがたいのは交点がCに移動し、GDPも増え、国が豊かになることである。国全体のお金が増えると国も豊かになり、GDPも増えるというところから、国も様々な手を尽くしている。そのひとつが、80兆円(1年間ごと)の日本銀行の買いオペレーション(買いオペ)である。ところが、その効果は未だみられていない。

3.

経済は良くなるはず?

買いオペとは、国(市場)が持つお金全体の流通量を増やすため、日本銀行が自ら国債を購入することである。そのため、毎年80兆円が市場に出回っていることとなる。買いオペを行うと、LM曲線が右下へとシフトし、GDPも増えるため国が豊かになるはずである。しかし、どう考えても国が豊かになっているとは思えない。そこでいわれているのが「流動性の罠」というものである。

<図4>「流動性の罠」イメージ

本来は曲線であるはずのLM曲線であるが、流動性の罠になってしまうと「線」になってしまい、いくら市場にあるお金の量を増やしてもGDPは増えず、国が豊かにならないといった状態になってしまう。毎年80兆円を市場に出しているのだから、本来のIS-LM分析であれば、GDPは増え、国は豊かになるはずである。私たちが「豊かになった」と感じない原因はこの「流動性の罠」にあった。現在の日本経済は流動性の罠の状態であるといわれている。

4.

日本は所得税が低い?

今までは消費税(の増税)について話をしてきた。日本で徴収される税金は大きく分けると3種類に分けることができる。消費税のような消費に対する課税(消費課税)、相続などの財産に対する課税(資産課税)、そして、働いた給料(所得)に対する課税(所得課税)である。消費税は誰からも消費した分に対して、だが、所得の低い人は苦しくなるといった逆進性の問題があると前半で説明した。それでは、所得税は平等なのか。日本では所得税は累進課税制度をとっており、所得に応じて払うパーセンテージが変わる仕組みである。所得が高ければ所得税も高く、所得が低ければ所得税も低くなる。累進課税は比例的な取り方ではないため、一律のパーセンテージではないため、不公平にも思える。所得に応じて課税されるため、所得税は応能負担だろう。

日本は配偶者がいたら、いくらか課税対象から金額を引くといった控除が多いため、所得税が安い人が多いといわれる(中江章浩氏)。しかし、その一方でクロヨン(業種別による税務署の所得課税把握に関しての捕捉率の不公平感のこと。9割=給与所得者、6割=自営業者、4割=農業者で964クロヨン。これが少し変わった10531トーゴーサンピンというものもあり、1=政治資金である。)といったものもいわれている。給与所得者の場合は給与から所得税は引かれるため、ある意味取れるところからはきちんと取るという姿勢がうかがえる。

上記の所得税の話は、働いて得た所得であるが、中にはFXなどの株や投資で所得を得る者もいる。しかし、日本では投資などの所得への課税は20%一律であり、労働所得とは別に課税される(分離課税という)。これはパナマ文書やパラダイス文書といった海外への資産逃亡の防止策であるといわれる。

5.

なくならぬ格差と社会保障

このように累進課税で所得に税をかけるのは資産の偏りを防ぐためだといわれる。しかし、本当に所得が多い人間から税金をとり、平等にとれているといえるだろうか。世界を基準に考えてみると、そうでもないように思う。それがElephant Nose(象の鼻)とよばれるものである。

<図5>Elephant Nose

これは途上国の金持ち、先進国の貧乏人、先進国の金持ちを図としたものである。本来であれば、どちらかというと豊かであるはずの先進国の貧乏人が象の垂れ下がった鼻のあたりにまで財の伸び率が下がっていることがわかる。たしかに財の量は多めのほうにグラフは位置しているが、これでは労働意欲が減るのも無理はない。また、今回の税制改革でダメージを受けるのもこの先進国の貧乏にあたる部分であり、クロヨンの9にあたる部分も先進国の貧乏人であるといえる。たしかに、公共設備も整っており、社会保障もある社会ではあるが、あまりにも同じ「先進国」というくくりにしたときに格差がなくなっていない。所得税で「所得の再配分をかける」といった意味で累進課税にしたのに、これでは格差は広まる一方である。

社会保障がある国、日本。生活保護といった社会福祉制度をルーツに持つものはすべて税金で賄われている。その一方で「保険」という技術を使って運営しているものがある。それが、医療保険、年金保険、介護保険という「社会保険」とよばれるものたちである。社会保険制度は税金ではなく、被保険者(将来的に保険の対価を受ける者)が支払った社会保険料によって運営がなされている。その中でも将来的に、私たちの世代はもらえないだろうといわれるのが年金保険である。国民年金の場合、負担は一律の額で応益負担である。しかし、この年金制度が今回の増税への原因ともいえる。社会保険制度なのだから、本来は社会保険料の歳入からやりくりしなければならないはずである。しかし、現在の歳入は100兆円、それに対して歳出は社会保障費120兆円となっている。その中でも最も多くの割合を占めるのが50兆円で年金となっている。そして、年金は社会保険料のみならず、税金をも投入して運用を行っている。これは本当は良いことなのだろうか。2014年に消費税が8%に引き上げられ、足された3%は社会保障で使うといっていたが、多くはこの年金に消えているのではないだろうか……。

国によっては社会保険をせず、個人の自己責任という形で、社会保障個人口座というシステムを採用している国もある(ex.シンガポールなど)。

6.

私見~社会保障の在り方~

このように税制と社会保障を見てきて思うのは、社会保険の対価性を重視しすぎているという点である。本来、保険というものは支払ったものに対して対価を受けるべきであって、今日のような年金制度は税金を足すことにより、対価を上回っている現実があるように感じる。また、医療保険や介護保険も実際に負担している額と受け取るサービスの対等性が見えないため、現実の対価が、対価を受けるときに不透明であると感じる。

税制についても同じように思う。たしかに、資産が偏るのは良くないが、極端な格差でない限り、小さな格差は許してもいいように思う。実際、社会が、経済が今日のように動いているのは資産家たちが動かすものを持っているからであり、そこに異論はない。

個人の意見であるが、社会保険料も税制も応能負担がいいのではないかと思う。これは実は税の世界であっても、社会保険の徴収の仕方であっても、永遠のテーマであるように思う。消費税のような誰しもが払うものは一律で応益負担、所得など個人によるものは応能負担が良いのではないだろうか。社会保険に関しては、保険というものは「対価」があるものなのだから、やはり、使った分だけ、対価に対して払うのが正義に適っているだろう。また、高齢者はこれからどんどん増え、医療費は今よりもさらに圧迫されるだろう。このまま1割負担を続けていたら医療保険は限界を迎えてしまう。特に、医療費を使う割合は高齢者に多いため、その「対価」を考えるのであれば、応能負担がふさわしいと私は考える。また、消費税を増税しないと社会保障をやっていけない点も見直し、現在の年金の対価についても改めて考え直す必要があると私は考える。人間らしく最期まで生きることと、税制、社会保障は切っても切り離せないものである。だからこそ、今改めて見直す時期がきているのだと私は思う。

社会保険は対価を考えた応能負担、税金は極端な格差は許さないが、小さな格差は許してもいいだろう。どこかで許さなくてはならないものが、この世界にはあるはずだ。

7.

まとめ

したがって、税制と社会保障は改めて見直すべきであると考える。

【参考文献など】

社会保障法 秋学期授業ノート

中江章浩著 社会保障のイノベーション

スペシャルサンクス 吉野孝則氏

加藤孝明

社会保障法レポート

~社会保障と税~

経済学部経営学科

15E201007 加藤孝明

Ⅰ.自分の意見

これから先の未来には社会保障と税の一体改革が必要だと思う。

Ⅱ. IS-LM分析とは

IS-LM分析(アイエス・エルエムぶんせき)は、ケインズ理論をグラフで図示したものです。ケインズ理論は、価格メカニズムがうまく働かないために、経済が不均衡状態にあると考える理論です。そのため、現実の経済では、失業が発生しています。ケインズは、経済が完全雇用状態で均衡するには、政府が経済政策(財政政策や金融政策)を行う必要があると主張しました。

Ⅲ.応益負担と応能負担

応益負担とは、受けた利益に応じてお金などを負担する事。応能負担とは、自分の能力に応じてお金などを負担する事です。2006年、障碍者の方が地域で暮らせる社会の実現、または自立と共生できる社会をめざし、障害者自立支援法が施行されました。 この制度、膨れ上がった社会保障費対策の為に応益負担。つまり、サービス(車椅子や装具なども)にかかる費用の1割を、当事者負担にしました。それ以前は、サービス受給者の年収によって、負担金が設定されていました。つまり、どんなに高額な医療サービスを受けても、自分の払える負担の範囲内で請求されていたのです(応能負担)障害者自立支援法が施行されてから、この1割負担が当事者の家計を圧迫させ、サービスを受けられない障害者の方々が増えてしまったのです。そこで、2010年に障害者自立支援法を改正し、家計負担能力の事情を考慮して金額が設定されるようになりました。(応能負担)

Ⅳ.所得税の累進課税強化では財源確保できない

消費税を増やすのではなく、所得税の累進課税の強化によって財源を確保しようという声が野党の間で根強い。立憲民主党や共産党などは消費増税の凍結・中止を主張している。所得税の累進課税の強化は、格差是正を図る所得再分配機能を高めるために重要だ。また、それが消費税の増税の代替財源となるなら、財政再建にも有効となる。所得税は、課税所得(年収から各種所得控除を差し引いた後の個人所得)が上がるほど税率が段階的に上がり、現在、最低税率は5%、最高税率は45%の7段階の構造となっている。間違いやすいのは、最高税率の対象となる高所得者も、すべての課税所得に45%の税率が課せられるわけではない。各税率区分に該当する課税所得の部分にだけ、その税率が適用される。所得税の累進課税を強化する際には、まずは最高税率部分へ注目が集まる。消費税は1%の税率引き上げでざっと約2.5兆円の増収となるため、所得税の最高税率を引き上げるだけでは、残念ながら代替財源としてはまったくの力不足だ。累進課税強化を実施すると、現実問題としては人材の海外流出や勤労意欲低下といった負の側面も出てくると思われる。

所得税の累進課税強化は、所得再分配機能の強化のためにはある程度必要だとしても、消費税の代替財源にはなり得ないことだ。野党の中で累進課税強化を最も強く主張する共産党の2017年総選挙政策パンフレットを見ると、「所得税・住民税の最高税率を元に戻す、富裕層の各種控除の見直しなど」によって、「1.9兆円」の財源を生み出すとしている。現在、政府は2019年10月に消費税率を8%から10%へ引き上げることを予定している。が、それでも社会保障費による財政赤字は年約20兆円もあり、財政健全化にはさらなる国民負担の増加は避けられそうにない。仮に、将来的に10兆円分の増税を行うなら、消費税では4%分の引き上げとなるが、所得税の累進課税強化ではまったく及ばないことがわかる。所得格差是正のための増税と、社会保障財源確保のための増税は確かに両方とも必要となるかもしれないが適材適所でさまざまな税を組み合わせていくのが現実的に大事であると思います。

Ⅴ.クロヨン問題とは何か

古くから水平的公平性を損なっていると主張されているものの一つに、クロヨン問題がある。クロヨンとは、納税者の就業形態の違いによって生じていると主張される、課税所得の捕捉率の大小の略称である。源泉徴収で納税が強要される給与所得者が、その所得のほぼ9 割を捕捉されるのに対し、申告納税をする事業所得者(非農林)と農業所得者が、それぞれ課税所得の6 割、4 割しか捕捉されていないだろうという推定の比率を表している。同様の意味で、トーゴーサンという言葉も使われ、これは上記比率が実に10 対5 対3 だとするものである。宮島ではクロヨンを説明するのに、その逆の「1-4-6」を取り上げ、「給与所得、事業所得(非農業)および農業所得の脱税(tax evasion)によるタックス・ベースのイロージョン(侵食)割合」と定義している。ここでいう脱税とは、税法の解釈の誤りや帳簿書類の不備等から生ずる非意図的な申告ミスを含み、悪質な意図的脱税だけを意味するものではないとされる。

つまり、ここでの捕捉率の格差とは、あくまでも税法上認められる本来の所得と、実際に捕捉されている所得の格差である。したがって、給与所得者と事業所得者の間の制度上の差異に関しては、仮にそれが社会的目的からみて妥当性に欠けていても、それが合法である限りはクロヨンとは別の問題になる。税法上の枠を越えて過大に、そして違法になされた時のみ、クロヨン問題の一部を構成することになる。

旧来所得者数に占める納税者数の割合は、サラリーマンと比べて、自営業者、更には農家の方がかなり少ない。このことが給与所得者の不公平感を招く要因となっており、クロヨンの語源はもともと各業種の課税対象者数に対する納税者割合を示していたものだという見解もある。その語源はあいまいながら、古くから世間一般に広く認識されている問題であると思います。

Ⅵ.需要の所得弾力性

所得が1%変化したときに需要量が何%変化するのかということを示す数値を需要の所得弾力性といいます。所得弾力性の定義にはマイナスがついていません。所得の増加は需要量を増加させるときも、減少させることもよくありえることだからです。

所得弾力性を用いて財を分類することができます。ある財の所得弾力性が正の値(+)ならば、その財は正常財である。ということになります。

同じように、所得弾力性が負の値である財は劣等財(下級財)である。所得弾力性が0である財は中立財である。といえます。また、所得弾力性で定義できる二つほど財の分類があります。必需品とは所得弾力性が1より小さい値である財。贅沢品(奢侈財)とは所得弾力性が1より大きい値である財。となります。なお、必需品の定義に「0より大きい」と加える場合もあります。必需品は所得弾力性が1より小さいという意味はつまり、「必需品とは所得が1%増加しても需要量が1%より増加しない財」という意味で、さらに噛み砕けば、所得の増加以上に需要量が増加しない財、所得が変化しても需要量が変わらない財、ということです。確かにそうですよね。必需品はある一定量が必要ですから、所得が増加しても減少しても、需要量をあまり変化させないのです。それに対して贅沢品は、所得が1%増加した場合、需要量が1%以上増加する財ということです。噛み砕けば、所得の変化に対して需要量の変化が大きいのです。つまり、贅沢品は所得が上がればたくさん消費し、下がれば、一気に購入しなくなるということです。財に対する課税はその財の買い手と売り手の厚生を減少させる。 消費者余剰と生産者余剰の減少は、通常、政府の税収よりも大きい。 消費者余剰、生産者余剰、税収の合計である総余剰の減少は、課税による死荷重と呼ばれる。

Ⅶ.社会保険料とは

社会保険料とは会社のお給料から毎月天引きされる料金のことです。

社会保険料には5つの保険料が含まれます。①健康保険料、②厚生年金保険料、③介護保険料、④雇用保険料、⑤労災保険料

まず健康保険料というのは、わたしたちが怪我や病気をしたときの医療費を保険会社が代わりに一部保障してくれるものです。健康保険料を払うことで、病気や怪我をしたときも安い金額で病院にかかることができますし出産一時金や育児休暇の取得が可能になります。厚生年金保険料は年をとったときに年金をもらうため支払うお金です。厚生年金保険の中には、国民年金保険料も含まれます。そのため老後は老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方をもらうことができます。現役時代の収入が多いほど支払う厚生年金の金額も高くなり、老後にもらえる年金の金額も高額になります。介護保険料は40歳以上になると、健康保険料に加えて支払うものです。わたしたちが年をとり、身の回りのことを自分でできなくなったとき、若いときに加入していた介護保険を使って介護を受けることができます。雇用保険とは、わたしたちが職を失ったときに失業保険をもらうためや、キャリアアップ・スキルアップのための援助を受けるために払うお金です。雇用保険による失業給付は、年収によって支払う金額は変わります。また、仕事をやめた理由や勤務期間、受給できる日数や金額が変わります。

最後に労災保険料とは仕事中に、仕事が原因で事故にあったり、病気になったり、死亡したときに保険の給付が受けられるものです。労働基準法の基準で、労働者であるとみなされたものはパートや、アルバイト、日雇労働者であっても、労災保険は適応されます。仕事が原因で怪我や病気をした場合は、治癒するまで自己負担なしに療養が受けられます。診察料、薬代、手術代、自宅療養看護費、入院にかかるお金や介護などが保険給付の適応対象となります。また、仕事上の怪我や病気で療養している間の賃金の一部が、労災保険から支払われます。

Ⅷ.みんなの党が作った社会保障個人口座

みんなの党は、税と社会保険料を一元的に管理する「歳入庁」を内閣府に設置し国税庁と日本年金機構等に分かれている税金と社会保険料の徴収を一元化すると主張している。また、税金と社会保険料を合わせた「社会保障個人口座」を開設するとともに、「社会保障電子手帳」を交付し、医療・介護・年金等の負担と給付の関係を明確化するとしている。また、所得に応じた負担を求めるために、健康保険料および年金保険料の月収上限を撤廃し、高所得者の保険料負担を引き上げることで、年間1.5兆円の財源を確保し、公費負担の減少を図ろうとしている。

Ⅸ.まとめ

私たちの国の社会保障制度は、高齢化により給付の大幅な増加が見込まれる中、主に財源を負担する現役世代が減少するため、中長期的に持続可能な制度とするための改革が喫緊の課題となっている。2012年は2月に「社会保障・税一体改革大網」が閣議決定され、その後、社会保障・税一体改革関連法の各法が成立するなど、一定の改革が進歩した。しかし社会保障給付費の8割を占める年金と医療については、いずれも当面の改革にとどまっており、中長期的に持続可能な制度とするための改革には至っていない。みんなが安心して生活できる社会を作るには「社会保障と税の一体改革」が必要だと思います。

これらを調べて最初に述べたようにこれから先の未来には社会保障と税の一体改革が必要不可欠だと思います。

参考文献:IS-LM分析って何?

http://www.findai.com/kouza/IS-LManalysis.html

「応益負担」と「応能負担」の違いとは?

http://www.cocoro-skip.com/fukushi/10166.html

所得税の累進課税強化では財源確保できない

http://toyokeizai.net/articles/-/199295

所得税における水平的公平性について

http://www5.cao.go.jp/keizai3/discussion-paper/dp031.pdf

ぴーすけ講座 弾力性 - わかりやすい経済学

http://psuke.hungry.jp/micro/microintoro3d.html

社会保険料とは何か?

https://minnkane.com/news/2004

今後の社会保障制度改革を考える

https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/pl130712.pdf

寺本博貴

帝京大学 社会保障法IIレポート

15E114007 寺本博貴

『社会保障と税』

これより社会保障財源とはどうあるべきかを考えていく。

1. 社会保障維持のための消費増税

今後、少子高齢化により現役世代が急なスピードで減っていく一方で、高齢者は増えていく。社会保険料など、現役世代の負担が既に年々高まりつつある中で、社会保障財源のために所得税や法人税の引上げを行えば、一層現役世代に負担が集中することとなる。特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられる。安倍首相も次期衆院選で、 2019年10月の消費税率 10%への引き上げに合わせて増収分の使い道を「国の借金返済」から「社会保障の充実」に振り向けることを国民に訴える考えだ。しかし、それが一筋縄ではいかないのが現状である。以下では消費増税による影響を述べる。

2. 消費増税による死荷重の発生

増税をすることでどのようなことが発生するのか。財に対する課税はその財に対して売り手と買い手共に厚生を減少させる。つまり、本来の余剰から社会全体として余剰が少なくなるということだ。生産者余剰と消費者余剰、そして政府収入の合計である総余剰の減少が死荷重を発生させる。

3.IS-LM分析を利用した消費増税の 効果

まず、増税による政府収入(歳入)が増加すると国民所得が減るため、IS曲線が左方にシフトして利子率は低下する。つまり、この一連の流れは景気後退をもたらすことを示している。

中央銀行が利子率を一定に保とうとすると、マネーサプライ(通貨供給量)を減少させなければならない。すると、LM曲線が上方にシフトする。所得は大幅に減少する。マネーサプライを一定に保とうとするならば、利子率の低下が投資を刺激し、増加による引き締め効果を部分的に相殺することになる。

これに対し、中央銀行が所得を一定に保とうとするならば、マネーサプライを増加させてIS曲線のシフトを相殺できるまでLM曲線を下方にシフトさせなければならない。この場合、増税は景気後退をもたらさないが、利子率の大幅な低下をもたらす。所得水準に変化はないが、増税と貨幣の増大との組み合わせは経済の資源配分を変化させる。まとめると、増税は消費を抑制し、利子率の低下は投資を刺激する。この2つの効果がちょうど釣り合うので、所得は影響を受けない。

4.消費増税による現実での影響

消費税増税を推進すると今以上の格差を招く可能性が高まる。所得の多い人も少ない人も納める消費税に差が生じにくいからである。一方で、所得税増税を推進すると所得の多い人から所得の少ない人へと所得の再分配が実現し格差は生まれにくくなる。

消費税には逆進性があると言われている。誰でも同じ率なので形式的平等は担保されるが貯蓄する余裕のない所得の少ない人ほど収入の多くを消費に回すため、より高い割合で消費税を納めることになってしまうからだ。例えば利子や配当、株取引などには消費税はかからないため、こうしたものに投資する余裕のある人(所得の多い人)ほど有利な税制となる。また貯蓄を取り崩して消費に回せば消費税はかかるが、余裕があり貯蓄したままであれば消費税はかからないので、収入や財産のうち消費する割合の高い人(所得の少ない人)に不利な税制となる。食品などの必需品の購入は所得に関わらず誰しもが行うことだが、所得の違いがこれにかかる消費税によって低所得者に対する税負担が大きくなってしまう。この不公平を避けるためヨーロッパでは食品などの税率を低減するなどの処置がとられているが、現在の日本では収入と食料支出はほぼ比例関係にあってエンゲル係数は所得によらずほぼ一定のため、食品の減税は低所得者の救済にはならない。また、仮に食料品の税率をゼロにした場合には、同じ税収を得るためには他の物品の税率を上げねばならないために急激な税率上昇は避けられず、景気の失速を招いてしまう。

また、政府は増税時に低所得者に給付金を与えることで救済する案を考えているが、クロヨンという言葉があるように、または「生活保護を受けているのにベンツに乗ってる人がいる」と揶揄されるほど、国が把握している所得額はアテにならない以上、給付ラインの線引きを国民に納得してもらうことは困難を極める。将来税率が上がれば実質的に給付金が減額されることにもなる。

5.クロヨンとは

ここで、先ほど軽く触れた「クロヨン」について解説する。自営業や農業などの従事者に比べ、サラリーマン世帯の重税感を表す。昭和 40年代なかばから使われ始めた。所得から必要経費などを差し引いた課税対象所得のうち、税務当局による所得捕捉率の業種格差についての不公平感を表現した数字とされる。「ク・ロ・ヨン」は給与所得者、自営業者、農業世帯の課税所得捕捉率の割合が、おおむね9対6対4になることを意味する。

サラリーマンなどの給与所得者は原則として源泉徴収されているうえ、所得控除などもガラス張りで課税所得の捕捉率は約 9割に達するとされる。これに対して自営業などの事業所得者は家屋、車両、交際費など、事業と私生活の区別がつきにくく、私的支出が必要経費に算入されやすいため捕捉率は6割にとどまるとされる。また、農林漁業従事者の捕捉率は約4割に低下するとみられている。さらに、サラリーマン世帯の重税感はクロヨンより重いとして生まれたのが「トーゴーサン」(10対5対3)という表現である。政治資金がほとんど課税対象とならない政治家を加え、「トーゴーサンピン」(10対5対3対1)という表現もある。ただ税務当局は捕捉率を公表しておらず、クロヨンやトーゴーサンはあくまで国民の経験や実感に基づく概数値である。クロヨンに象徴される課税不公平感の解消が、 1989年4月に消費税が導入された理由の一つとされた。

6.ビルトイン・スタビライザーの中の社会保障

ビルトイン・スタビライザーとは財政制度に備わっている景気変動を自動的に調節する機能をいう。主な制度が累進課税制度と社会保障制度だ。税収を中心とする大規模な予算、国民所得の増減により税収が敏感に増減する租税制度と源泉徴収制度、政府支出における失業手当といった社会保障関係の移転支出が大きな比重をもつ経費構造などが重要な条件としてあげられる。このような財政制度のもとでは人為的に支出計画や税率を変更しなくても財政は不況時には税収が落込み、社会保障支出が増加するため赤字となる傾向があり、好況時には逆に黒字となりやすく景気変動を自動的に安定化する役割を果す。ビルトイン・スタビライザーは現代の財政制度のなかに機能しているが、景気変動が大きい場合には自由裁量的安定政策や金融政策など他の安定策との相互補完をはかる必要がある。

ここで注目したいのは、社会保障制度が含まれるビルトイン・スタビライザーの中に累進課税制度が含まれることだ。しかし、社会保障の財源の主となるのは累進課税制度とは相反する逆進性のある消費税である。累進課税制度の代表格といえば、所得税が挙げられる。所得税は本人の所得から支払い能力に応じて負担が決まる応能負担である。つまり、能力に応じて税率が決まってくるので、必然的に累進課税であると考えることができる。それに対して消費税は本人が受けた利益に応じて負担する応益負担だ。モノを買ったときに、得た利益が支払う対価として数字化される。これによって支払う税額が決まるので、こちらは逆進性であるということができる。全く逆の税率の決まり方だ。

7.「歳入庁」で変わる社会保障制度

社会保障と税を一元的に管理する「歳入庁」を内閣府に設置する案が出ている。これを利用した様々な取り組みを以下に述べる。

国税庁と日本年金機構等に分かれている社会保険料と税金の徴収を一元化すると同時に地方自治体の地方税徴収事務を受託できるようにすることも検討する。国民の利便性を向上させるとともに、厚生年金保険料の徴収漏れ防止、社会保険未加入事務所の「消えた保険料」等の徴収確保を実現する。

その大きな方法としてまず、「社会保障個人口座」を開設し、「社会保障電子通帳」を交付する。医療・介護、年金等の負担と給付の関係を明確化したり、個人の選択による自前のセーフティーネットの構築を可能にする。また、若年世代が年金の「払い損」にならないように「払ったものが返ってくる」積立方式への移行を検討して、制度への信頼回復と保険料納付率の向上を目指す。

さらに、マイナンバー制度の活用も視野に入れる。任意拠出、相続税減免恩典付きの社会保障貯蓄口座を社会保障個人口座の中に開設可能としたり、低所得者層への「給付付き税額控除方式」の導入や生活保護制度の不備・不公平、年金制度との不整合等の問題を段階的に解消し、最終的に基礎年金と生活保護を統合した「ミニマムインカム」を創設する。

歳入庁設置後は増大する高齢者医療費抑制のため、医療と介護の連携を強化する。介護保険との整合性を視野に入れ、医療介護一体化保険制度の創設を目指す。また、所得に応じた負担を求めるため、健康保険料(月額 121万円)および年金保険料(月額62万円)の月収上限を撤廃し、公費負担の減少を図る。

8. まとめ

社会保障の維持のためにいずれにしても増税はやむを得ない。憲法25条にもある通り、健康で文化的な最低限度の生活を送ることは誰しもが持つ権利であるからだ。ただ、所得に関わらずに同じ税率の消費税にばかり着目するのではなく、累進課税制度を採用している所得税との両立が重要なのではないかと思う。

今回のレポート作成を通して感じたことは、社会保障と税の交錯が浮き彫りになっていることだ。私自身、国民年金と所得税や消費税等の税金を支払っている。普段からこれらが一括になればいいと思うことがこれまでによくあった。社会保障個人口座があればこれらを一元化することができて、払い漏れもなくて済むし支払い逃れを食い止めることもできる。国民の利便性を今以上に向上させることに繋がるので、一石二鳥はおろか一石三鳥以上の利点があることだろう。現に社会保障や納税の制度は特に金銭が絡むため、複雑極まりない。私も何度理解に苦しんだことだろうか。社会保障は国民にとって欠かせないものであるからこそ、すべての国民にしっかりと納得してもらい、みんなに安心して生活してもらうことが大切である。社会保障と税の一体改革とはそこも視野に入れたい。

【参考文献】

http://www.mof.go.jp/faq/seimu/04.htm

http://sp.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20170917-OYT1T50120.html

http://book.geocities.jp/mfpauthor/tax.html

http://www.findai.com/yogow/w00290.htm

国内情報研究会『いまさら聞けない、でも日本人なら知っておきたい 日本のジョーシキ! 15冊セット』

橋本聖斗

社会保障法Ⅱレポート 「社会保障と税」

1、 結論

「社会保障と税は決して離して考えることのできないこれからの重大な問題であり、個人個人が勉強すべき、教育機関で一番に取り上げなければならない問題であると私は考える。

2、 累進課税と国民所得

IS–LM 分析は国民所得と利子率を用いて財市場と貨幣市場の同時均衡を分析することである。また、短期における価格硬直性を仮定している。この分析では、政府の財政政策や中央銀行の金融政策の効果を明らかにできる。ハンセン=ヒックスモデルとも呼ばれる。縦軸に利子率、横軸に国民所得をとり、財市場の均衡条件を表す IS 曲線と貨幣市場の均衡条件を表す LM 曲線を描くと、IS 曲線と LM 曲線の交点として財・貨幣同時均衡状態における国民所得と利子率が求められる。IS 曲線の通らない点では財市場は不均衡状態にあり、IS 曲線の左側の領域は財の超過需要、右側の領域は財の超過供給状態にあること示す。LM 曲線の通らない点では貨幣市場は不均衡状態にあり、LM 曲線の左側の領域は貨幣の超過供給、右側の領域は貨幣の超過需要状態にあることを示す。IS–LM とは、I:投資 (Investment)、S:貯蓄 (Saving)、L:流動性選好 (Liquidity Preference)、M:貨幣供給 (Money Supply) のことで、IS と LM はそれぞれ財市場と貨幣市場が均衡しているときに釣り合うもの同士を示している。上記の説明の中にも出てきたが、国民所得に直接かかわってくるものが累進課税であると考える。累進課税は名前の通り、課税対象の額が大きくなるほど税率が高くなることを言う。日本では、所得税と相続税に適用されている。日本の累進税についてなされる議論のひとつは主に税率の高低に関するものであり、他の先進諸国と比較して税率が高いかどうかということが論点となる。もうひとつには累進税そのものの公平性を争う議論もある。経済学者の土居丈朗は「日本の所得税制度には、大きな歪みがある。国民の所得総額は年間約250兆円あるが、実際に所得税が課される対象となる課税所得はその内の約110兆円である。残り140兆円は、控除に次ぐ控除で、課税対象から外されている。控除のやり方に大きな問題がある。日本の所得税制度は世界的に見て、所得課税による格差是正効果が極めて低い。所得の多い人ほど、税負担が軽くなる」と指摘している。

小泉内閣の国務大臣であった竹中平蔵は、「(人が)同じように責任を果たし、義務を負うのであれば、税は所得に対して課するのではなくて、人頭税が望ましいでしょう」として累進課税は「不公平」であるから、人頭税導入が理想であると主張した。また竹中は「一番よい税は一人ずつ払うという意味でシンプルな人頭税であるが、もっと言えば税金の無い社会が一番よい」と指摘している。竹中平蔵は「富裕層が政府に大金を寄付する、油田の発掘によって国家予算が全額賄えるならそれに越したことはない」と指摘している。私も累進課税という制度には賛成派の意見である。すでに取り入れられているが、富裕層に一方的に所得が傾かないようにというのはすごくいい考えであるなと改めて思った。もし仮に、課税対象額の割合が一定だとすると富裕層はさらに富裕になり、所得が低い層は苦しい環境を迫られるばかり。富の集中を排除するというのは経済的にもいいことである。

社会保障を考えるうえで重要なのが、「応益負担」と「応能負担」である。いまや社会福祉や社会保障に「応益負担」という言葉が当たり前のように言われるようになった。「応益負担」とはサービスの利益に応じて負担も増やすという考えである。逆に言えば、負担に応じたサービスしか受けられないのだから、低所得者は社会福祉から排除される。ところで、「応益負担」にたいし「応能負担」という考えがある。「応能負担」とは経済能力に応じた負担を原則とする考えである。この考えは「所得の再分配」=社会保障制度の基礎である。「応能負担」を「応益負担」に置きかえる政府・財界の攻撃は、いまや社会福祉・社会保障だけにとどまってはいない。それは税の使い方だけでなく、税の集め方にまで貫徹しようとしている。今日、政府・財界のすすめる「税と社会保障制度の一体的改革」は法人税や高額所得者の減税をすすめる一方で、消費税率の引上げをねらいとしている。「消費税」はそれが生活にとって最低必要物であったとしても、「受益」として国民が一律に課せられる「応益負担」を原則とした税である。「応益負担」か「応能負担」か、どちらの考えに立つかは国の有り様を、根本から問う重要課題である。もちろん、所得が多い人や富裕層がより良い質のサービスやより多くのサービスを受けることができるというのは当然のことであると思う。しかし、そればかりに頼ってしまっていては、富裕の人しか、より高度なサービスは受けられないのか、という問題も起きてしまうと思う。私は「応益負担」と「応能負担」どちらの方がいいかということは一概にはいうことができない。一番いいのは2つの負担方法を使い分ける場面をきっちり区別していくのが最善の策ではないかなとも思うがこれはなかなか難しいことであり、すぐに決まることではないと思う。しかし前にも述べたが、「消費税」というものは、もう既に存在するものである。消費税はどんなに個人個人の格差があろうとも、どのような人に対しても一律で定められていて、徴収されている。これは、「応益負担」である。

ところで、課税の話に戻るが、「クロヨン」という言葉がある。勤労者が手にする所得の内、課税の対象となるのは必要経費を除いた残額である。本来課税対象とされるべき所得の内、税務署がどの程度の割合を把握しているかを示す数値を捕捉率と呼ぶ。この捕捉率は業種によって異なり、給与所得者は約9割、自営業者は約6割、農業、林業、水産業従事者は約4割であると言われる。このことを指して「クロヨン」と称する。

給与所得者の所得は原則として源泉徴収されているため遺漏が発生する可能性は極めて低い。これに対し、必要経費を自ら算出して自己申告する者、例えば自営業者の場合、家屋の一部分を店舗や事務所として用いる、事業用の車を自家用車としても用いるなど収支における公私の境界線が曖昧にならざるを得ない。このグレーゾーンについては事業者の自主計算により、事業用と私的利用の使用割合を面積や使用時間割合などの根拠を基に合理的に按分計算して申告する以外に手立てがないことから、税務署が逐一100%検証することは物理的に不可能に近い。

この事に着目し、家屋の内装工事にかかった費用を事務所の維持費として、あるいは私的な食事を交際費として計上するといったケースがみられる。その結果、自営業者や農業所得者の所得捕捉率は給与所得者のそれに比して一般に低くなっていると言われる。

3、 経済における死荷重と必需品

経済学における死荷重とは、商品またはサービスの均衡がパレート最適でないときに起こりうる経済の効率性の喪失のことをいう。 死荷重の発生原因は、独占による価格付け、課税や補助金、上限価格または下限価格の設定等により起こるものとされている。それを踏まえると、現実の市場において提供される商品やサービスの殆どについて、多かれ少なかれ死荷重が生ずるということになりうるであろう。 そして、このような死荷重の定義からは、特定の職業なり資格なり免許制度なりそれ自身が「死荷重」にあたるということはないし、ましてやそれが死荷重にあたるから不要であるというような結論を導くことができるものでもない。 また、上記のような死荷重の発生原因となる様々な諸制度は、死荷重の発生原因となるが故に廃止されるべきであるとか、ないに越したことはないなどと、単純に断言できるものでないことも明らかである。我々の社会においては、経済の効率性を多かれ少なかれ犠牲にしても実現しなければいけない価値があるからである。

必需品というのは何に対しても必ずなくてはならないもののことを言う。必需品に価格の設定をされても仕方ない。これは死荷重ではないのではないか。ただ前でも述べたように、ある人が利用する、あるいは利用しない、といったものに対しての価格設定は死荷重になり得ると考える。

4、 社会保険料と社会保障個人口座

社会保険料とは、会社に勤めている社員にかかる労災保険料、雇用保険料、健康保険料、

厚生年金保険料の総称。4つの保険料は事業主と従業員の支払う割合がそれぞれ異なっている。労災保険は全額事業主の負担となり、従業員に負担を求めることができない。雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料は、一定の割合を従業員の給与から控除される。雇用保険料は一般の事業では、従業員に支払った報酬の15/1000で、そのうち事業主は9/1000、従業員は6/1000を負担することになっている。

健康保険料と厚生年金保険料は被保険者ごとの標準報酬月額に応じて、保険料額が決まっており、被保険者と事業主はそれぞれ半額づつ負担することになっている。標準計算を簡便にするために、保険料額早見票によって被保険者負担額がわかるようになっている。いまや、少子高齢化で財源が厳しい。保険料を増やすか、受取額を下げるかの二択しか道はない。国民年金保険料に関していえば、今後も値上がりする可能性があるのではないか。私たちの将来、年を取って年金をもらえるのかどうか不安で仕方ない。

そこで、活用できるのが社会保障個人口座である。これはマイナンバー制度を利用し、口座と結びつけることによって、国が国民一人ひとりの銀行にあずけている貯金額を正確に把握できることになる。これの目的としては、税率調査の向上などにつなげたいとするものがあげられる。しかし、個人情報保護の点でどうなのか。人間の手で管理することになると思うので、漏洩することがないとはいうことはできない。

5、 最後に

授業でも薄々感じていたのだが、私たちのこれから、高齢になり、ちゃんと暮らすことができるのだろうか。これはすごく不安で仕方ない部分である。このレポートを作成するにあたり、改めて勉強したら、最初に考えていたものとは比べ物にならないくらい日本は危機迫っているということが分かった。もちろん自分の貯蓄は大事になるが国から受ける年金に関しても真剣に考えなくてはならないと感じた。とても有意義な時間だったと思う。(4179文字)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E9%80%B2%E8%AA%B2%E7%A8%E (累進課税)

http://www.ofhr.net/tomoshibi/syouten_200511.htm(応能負担・応益負担)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A8%E3%83%B3(クロヨン)

http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2010/02/post-74cd.html(死荷重)

http://mwords.jp/w/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99.html(社会保険料)

Windows 10 版のメールから送信

加納 翼

社会保障と税(レポート課題)

14J120017 加納 翼

キーワード

(IS-LM分析・応能負担・累進課税・クロヨン・応益負担・消費税・必需品・死荷重・社会保険料・社会保障個人口座)

はじめに

私は、年々増加する日本の国民負担率の高い、社会保障費と税について、税金の無駄(実際に社会保障の為に使われていない)、つまり「バラマキ」が多いとみており、社会保障の制度についての見直しが必要なのではないか。

(1)社会保障とは何だろうか。

社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を支える給付」とされている。では、この「給付」には何があるだろうか。ただ単に医療サービスを受けるだけでは安心かと言われてもそうではない。自分自身が働けなくなった場合はその生活を最低限度保証してくれるための金銭も必要になってくる。つまり、社会保障の給付には、医療サービス、福祉サービス、金銭面のサービスが必要になってくる。もちろん、これらのサービスを給付するための「財源」は我々国民の税金からとなる(公的扶助)この、金銭面をサービスする公的扶助とは「生活保護」である。従って、日本の社会保障の仕組みは、社会保険、社会福祉、生活保護制度の3つに分けられるのではないだろうか。さらに、死荷重。つまり課税による失われた費用(=公務員であればその職場において使用されるパソコンなどの備品なども課税で徴収された税金から購入される為)このなかの「無駄」をみていきたい。

(2)保険料の負担について

日本の国民に対して求められる国民負担はどうなっているだろうか。日本には憲法14条に規定されている「平等権」があるが、税金に関して皆平等ということはない。個々人の経済的要素や社会的要素を考えると別の意味で「平等」を考えなければならない。この「税」について考えるときに「応益負担」と「応能負担」の原則が出てくる。応益負担とは、自分が受けた利益に応じたものを負担することであり、特に、医療・介護・福祉サービスで、所得に関係なく受けたサービスの内容に応じて対価を支払うことである。つまり、すべての者が決められた割合(医療負担5割等)を負担しなければならないということになる。したがって「平等」を考えるときに形式的には平等だが、低所得者と高所得者を比べずに適用となると、低所得者の負担が大きく、「不平等」となってしまう。っこれに対し応能負担は、各自の能力に応じて負担することであり、特に、医療・介護・福祉サービスで、所得に応じて対価や保険料を支払うことである。現状ではもちろんこの応能負担の原則が理想的であり我が国もこれを採用している。

次に課税の仕組みを見ていく。この、応能負担の原則から現行では累進課税制度がとられている。この制度はいわゆる個人の所得が高ければ高いほど税率が引き上げられる仕組みだ。この応能負担方式では所得税はもちろんのこと相続税にも適用されている。応益負担の例として一番わかりやすい例としては消費税(現行は8パーセントの消費税)がある。累進課税制度であれば高所得者のゆとりがある人から多く税を課税し貧困層などの低所得者からは少ない課税にするというのはバランスがとれているのではないかと思う。これは貧富の格差を少しでも縮め、富の集中をなくすのが目的だが、単純に考えてみれば、努力をして多くの収入を得ても、累進課税により多くを徴収されるというのは、個々人からすれば「人よりたくさん努力して稼いでいるのに不公平だ」と思っている人も多いのではないか。また、マクロ経済分析の手法として、IS-LM分析という手法が用いられる。これは、財市場と貨幣市場それぞれにおけるGNPと利子率の関係を表すものをIS-LM曲線に表し、この両方の市場の均衡のための財政・金融政策の効果などを分析するものである。つまり、縦軸に利子率、横軸に国民所得をとり、IS曲線とLM曲線の交点を求める。IS曲線は、商品やサービスを取引する市場において有効需要と供給が一致する「財市場の均衡」を表す右下がりの曲線。LM曲線は、実質貨幣の需要と供給が一致する、あるいは貯蓄と投資が等しくなる「貨幣市場の均衡」を表す右下がりの曲線である。

(3)個々人の社会保険料について

次に、社会保険料について見ていく。今の日本は極度に少子高齢化社会が進んでいるという問題があり、財源がかなり不足しているのが現状である。日本はかつて、世界に誇る福祉政策として挙げていたのが「国民皆保険制度」という全ての国民の医療費負担を減らすという政策である。皆保険制度がない国においては、医療費は民間の保険に加入していない限り全額自費で負担をしなくてはならないことになっており、そのためちょっとした怪我や病気で多額の金額を請求されることが当然となっている。つまり保険に加入するほど日々の生活に余裕がない低所得者層の場合、怪我や病気になっても満足な医療を受けることができず、そのまま障害を残したり生命の危機にひんしてしまったりということになるわけだ。日本においては国民皆保険制度があるので、保険証を提示すればそれだけで本人負担は2~3割にまで低くなるので、怪我や病気になっても気軽に受診をすることができます。さらに言えば、2008年までは75歳以上の高齢者の医療費は全て無料というやりすぎとも言える医療福祉政策が取られていたのである。そのため、高齢者のほとんどはそれほどの病気や怪我でなくても無料ということで医療機関を受診しては、一日のうちに何件もはしごをするというようなことを繰り返すという現象が起きていたわけだ。しかし、高齢者人口が急増したことで、そうした医療費負担は甚大なものとなり現在のような社会保障費の圧迫を生み出すことになってしまったのが現状になっている。このため、社会保障費が国費だけでは賄えなくなっていってしまい、2014年度にその財源を賄うため、消費税が5パーセントから8パーセントへの引き上げとなったわけだ。この引き上げに関しては、これからも段階的に引き上げられる方針が決まっており、次は10パーセントに引き上げられるだろう。私の意見としては消費税の引き上げに関しては肯定的な立場であり、しっかりと無駄のない運用と、いきわたりが実現するのであればもっともな理由になる。しかし、現状はまだ無駄な国費の支出や天下り問題など国民は納得することはないと考える。私は、消費税に関しては、現行の網羅的に課税するのではなく、欧州各国の取り入れているような、付加価値税を採用し、食料品や衣料品などの生活をする上で必需品である物に対しては軽減税率を適用するなどの取り組みが見習うべきポイントなのではないかと考える。

(4)年金問題について

日本の年金問題の原因は、間違った認識を多くの方が持ってしまったという現状があるのではないだろうか。年金という制度自体に大きな問題はなく、これほど、手厚い保険制度は他にないほどのすばらしい制度であるが、少子高齢化の問題から「将来的に年金は破綻する」といったあやまった認識の下、多くの年金非加入者が増えてしまったという問題がある。そもそも、年金の制度には「年金積立金」というものがある。実は、これまでの保険料がすべて高齢者の年金に支払われてきた訳ではなく、1970年代頃には、8.5人で1人の高齢者を支える構図となっていたが、この頃のあまったお金は積立金としてちゃんと残し運用しており、その額は、およそ145兆円にもなる。さらに、年金には税金が使われているので、国民年金(基礎年金)の半分は税金で支払われているので、年金の未納者であろうがなかろうが、年金の為の財源を支払わされているということである。それが普段買い物するときに支払っている消費税だ。年金に加入していない人は、もらえもしない年金のために消費税として、どっかの誰かのために年金の税源を払い続けていることに関しては少々疑問を残すような感じである。また、2004年の年金改革では「マクロ経済スライド」というものを導入して、年金は事実上安定したといえる。しかし万が一、年金が破綻することがあるとすれば、それは国民の過半数が年金に反対を突きつけた場合になるので現実的ではない気がするが、過去のも起きたこの年金積立金を無駄に使いリゾート建設などを進めたなど小さな無駄がどんどん大きくなり、次の世代の者にその重荷を背負わすことになると考えると、もっとしっかりとした使い方を期待するしかない。

(5)新たな取り組み

各銀行機関や政党での意見など、新たな取り組みとして社会保障個人口座というものも出現している。これは日本に始まったことではなく、アジアで一番豊かな国であるとされるシンガポールで実施されているものであり、社会保障費を自分で積み立てていくという方式であり、つまり、人のためではなく、自分自身のためにお金を積み立てる(=保険料を払う)ことである。これに関して私は賛成の立場にあり、このシステムがしっかりと繋がれば無駄をなくし、日本の社会保障の根本から改革できる方法だと考える。しかし規模の問題に直面すると、シンガポールの総人口は550万人少々となっており日本でなら福岡県の総人口と同じくらいである。つまり、日本の人口およそ1億2000万人にこれを適用した場合にしっかりとした管理、運用が難しいのではないだろうか。

(6)日本の税の抜け道問題

社会保障費など様々なお金の徴収が行われているが、その中でも控除を受けたり、不公平な納税問題がある。その象徴的な言葉として「クロヨン」という言葉がある。これは、給与所得者,事業所得者,農業所得者の3業種主間における所得税負担に関する格差の事を指し、給与所得者は,源泉徴収制度により所得をほぼ完全に捕捉されるが,申告の納税方法をとる事業所得者,農業所得者に関しては,税務当局が捕捉する所得に脱漏が生じ,その結果,3者の捕捉率がそれぞれ9割・6割・4割になっているという意味で用いられている言葉がクロヨンである。クロヨンは,給与所得者を中心とした重税感と不公平感を象徴する言葉となっており,こうした不公平感の払拭は,税制改革の目的の一つとなっているが、この改革でも全面的な解決には程遠く,納税者のモラル向上と税務当局による厳密な所得調査の実施が必要ではないだろうか。

さいごに

社会保障に関してここまで深く調べたことは初めてではあったが、講義で説明されたことを復習し、自分自身の気持ちで考えることによりかなり理解の幅が広がったと思う。15回の講義を聞いて学んだだけでは社会保障の仕組みや課題について理解しきることはできないので、これからもより深くこの制度をこれからの日本を見据えたうえで追及していきたいと感じた。

参考文献

社会保障のイノベーション 中江章浩 信山社

はじめての社会保障 第13版 田中耕太郎 有斐閣アルマ

ポケット六法 平成27年度版 有斐閣

財務省ホームページ http://www.mof.go.jp/

厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/

内閣府ホームページ http://www5.cao.go.jp/

みずほ総合研究所 www.mizuho-ri.co.jp/index.html

コトバンク http://kotobank.jp/

藤巻太洋

社会保障と税

13E102025 藤巻太洋

結論:社会保障の問題は消費税増税だけでは解決しない。

① 日本の経済政策について

経済政策には財政政策と金融政策の2種類があり、その効果を検討するメジャーな方法としてIS-LM分析という手法がある。

I S -LM分析とはモノやサービスの市場(財市場)と貨幣市場の同時均衡を、利子率と国民所得を基準に分析する経済手法のことである。ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』を図式・体系化しようと、ノーベル経済学賞を授与されたイギリスの理論経済学者ヒックスが1937年に考案した。

縦軸を利子率、横軸を国民所得とする座標に、投資Investmentと貯蓄Savingの関係を表すIS曲線と、流動性選好Liquidity Preferenceと貨幣供給Money Supplyの関係を表すLM曲線を設定。この交点を分析することで、モノ、サービス、貨幣の流通が過剰にならないバランスよい状態を探る。一般に公共部門の財政支出はIS曲線を押し上げ、金融緩和政策はLM曲線を引き下げる効果があり、これにより財政・金融政策が実体経済に与える効果の分析や実証などに使われることが多かった。

利子率rや総需要Yに働きかけることにより財と貨幣双方の需給均衡点を移動させることによって政策目的を実現するが、「流動性の罠」と呼ばれる状態になると伝統的な手法が通用しなくなる。流動性の罠は金利が非常に低い状態になったとき、ごく僅かな利子を期待するよりも使い勝手のいい現金のまま手元においておこうとする傾向が強まることであるのだが。

このときいくら流通する通貨量(マネタリーベース)を増やしたとしても、溜め込むばかりで投資に回らないため経済を刺激する効果を得られない。現在の日本は社会保障費の伸びが避けられない以上、名目GDPは何としても伸ばし続けなければならないと思います。

② 高齢化社会に伴う社会保障費の問題と消費税

現在、日本が抱えている問題の一つである高齢化問題。急速な高齢化の進展が指摘されて久しい日本社会ですが、2000年時点では2200万人だった高齢者人口は、2017年時点では3514万人に達しています。それに伴って増加する社会保障費用の問題など、日本は高齢化社会における課題先進国であると言える。

その社会保障費だが、日本の社会保障について先も述べたが、年々と社会保障給付費は増加している。

厚生労働省「社会保障給付費の推移」によると、2000年の社会保障給付費は78.1兆円であり、2014年に給付された社会保障給付費は115.2兆円である。これは過去14年間で約40兆円増加していることになる。

ただ、2000年から2014年まで、国民所得に大きな変化はないので、国民所得に対して国民負担率は大きくなっているのである。国民負担率は22%。つまり、税金が高くなるのは社会保障費によるところが大きい。社会保障給付はどんどん増加しているが、社会保険料の収入に関しては、ほとんど変化がないのが現状である。社会保険料はすなわち、個人では対処できない場合における「セイフティーネット」としての役割を持ち、公的な仕組みによって、給付やサービスを保障することが目的の制度であるが、複雑な構造を持ちいまいち機能を果たしているとは思えない。また、65歳以上の人口推移を見ると、社会保障費の増大と合わせて、かなり危険な状況になっており、こういった状況を長く続けると、若者が奴隷のように働いても全く生産があがらない状況が発生する。

一般的に国民が負担している税といえば消費税が挙げられる。現在2018年では、消費税は8%となっていおり、2017年4月には10%に増税される予定であったが、2019年10月まで先送りになっている。

消費税の他にも日本国民は多くの税を国に納めている。私たちが納めている税金には大きく二つに分かれている。それは直接税と間接税である。

直接税とは国や地方自治体へ税金を納める納税義務者と、税金を実際に負担する担税者が同一である税金のことである。所得税や住民税がこれに当たる。

間接税では、納税義務者(税金を国や地方自治体へ納める義務がある人)と担税者(税金を負担する人)が異なっています。担税者が支払った税金は、その税金を預かった納税の義務がある人が代わりに国や地方自治体へ納める。酒税やたばこ税などがこれに当たる。

上記のことから国民が負担している所得税は直接税、消費税は間接税であることがわかる。

③ 応益負担と応能負担

消費税は逆進性を有する、受けた利益に応ずる応益負担であり、収入が少ない人ほど負担割合が大きい。それに対して、所得税は累進課税に含まれ、能力に応じて負担する応能負担であるので収入が大きいほど負担割合は大きくなる。この所得税についてクロヨンという言葉を聞いたことがあるだろうか?これは自営業や農業などの従事者に比べ、サラリーマン世帯の重税感を表すことばのことである。昭和40年代なかばから使われ始め、所得から必要経費などを差し引いた課税対象所得のうち、税務当局による所得捕捉率の業種格差についての不公平感を表現した数字である。「クロヨン」は給与所得者、自営業者、農業世帯の課税所得捕捉率が、おおむね9割対6割対4割になることを意味する。つまり給与所得者以外はみな脱税していると言われているのである。

累進課税による応能負担は平等主義的、逆進課税である応益負担は自由主義的ではあるが、いずれ消費税増税論議が本格化したとき、低所得者層が不利だという「逆進性」問題が一大論点となるだろう。年収400万円と1000万円の人がいるとする。1年間を暮らすのにともに400万円を使ったとすれば、消費税も同じ20万円である。だが、年収に対する負担率は前者が5%、後者は2%という違いになる。消費税が逆進課税といわれるゆえんであるといえる。

消費税の逆進性解消のため、欧州諸国に倣ってたびたび話題になるのが食料品や必需品の軽減税率の導入である。そもそも軽減課税とは何かと言うと、簡単にいうと自由経済の良さを歪める政策であることであり、生活に必要不可欠なものは税率を下げ、低所得者の負担率を下げようということである。

例えば食品を軽減課税にするということは、ユニクロが贅沢品で、松阪牛が生活必需品ということで、ユニクロ購入で取った税を松坂牛への補助金にすることと同じ。これは経済学的には「死荷重」(無駄)が増えるということである。

また、たとえば外食を止めて、家で食事することに補助金を出すことでもある。

一般に忙しい人は、外食比率が高いわけだが、そういう人を冷遇する制度である。だが、やめたほうがいい。第1に、恩恵を受けるのは高額所得者も同じだから、公平性が高まるわけではない。第2に、軽減税率の対象にしてもらうべく各業界は必死になる。自動車や住宅など高額商品を提供する業界こそ、血眼になるだろう。そこに、政治家が付け込み、必ず利権となってしまう可能性が高いからである。

④ 社会保障を見つめ直す

ではこれから我ら日本国民は社会保障に対してどうしていくべきなのか考えてみることにしよう。

社会保障費用に使われている28兆円ほどの内訳であるが、年金、医療、介護、生活保護などに当てられており、子育て支援などに財源が回っていない現状である。

現時点で増税を行えば、現役世代と老人世代の両方に負担を課すことができるが、将来時点で増税を行えば、今の老人世代は死んでいるので何も負担しないことになる。これは公平性と言う観点で問題がある。

つまり現在の若年層において、年金保険料を支払い続けても若い人ほど大幅に損をする仕組みになっている。私はこの問題は生活保護と基礎年金部分を合わせて、無審査で最低限度の給付をすれば、解決できるのではないだろうかと私は考える。給付の仕方としては、基礎年金部分は賦課方式を採用し、その時の最低限の生活水準を達成させ、憲法25条の要件をみたすことが挙げられる。

では年金の2階部分、つまり現在の厚生年金や共済年金の部分はどうするかと考えたときに、シンガポール発案のCentral Provident Fundの積立方式をモデルとし、民営化による選択的自由の年金とするのがよいと思われる。この制度は次世代に負担をかけることはなく、それぞれの世代が自分のために将来に備えて貯蓄するということができる。そうすることによって民営化により営利法人の競争原理により刺激をし合い、サービス面が良くなることが見込まれる。そして世代間ギャップも無くなる。もし、個人として失敗しても、それは自己責任である。しかし国が2階部分も運営するのならばシンガポールのCPFのように積立方式と社会保障個人口座を前提に、明確化した給付内容を示さなければならないと私は思う。

なぜ社会保障個人口座を開設をすべきなのか。これは、やはり給付関係、年金、介護、医療などの負担を明確にして、少しでも国民全体の負担を軽くするために必要だからである。共通番号製による社会保障個人口座を基に所得税を増税するのであれば、所得税の不利点が無くなり消費税と比べ増税の徴収方法としては比較的いいと思います。また別の案として考えられるのは、現在の高齢者の方達は年金を貰いすぎていて、十分に足りている人も多いと思います、そういった方か亡くなった方の使わなかった年金について国の費用として徴収し使わせてもらうようにする制度を政府が作ることや、生涯年収の多かった人ほど、相続税や累進課税を上げ、そのお金を社会保障に回す案。しかし、実現可能性の部分などを総合的に考えてみると、やはり消費税増税後は、社会保障個人口座を基にして行う所得税の増税の案が良いのではないかと私は結論を出しました。

⑤ まとめ

結論的に日本はこれから超高齢化社会になることは避けられないだろう。このまま国民から社会保障費を増加して徴収しても国の国債は膨らみ次世代の過重な負担になることは避けられないだろう。消費税を上げたからといってこの社会保障問題が解決することはない。私は上記④の通り解決策を考えたが、社会保障費の抑制とともに消費税増税などをする前に国民の負担を少しでも減らす方法を考案していくこと、行政のスリム化も行い極力出費を抑制することが日本の次世代に生きる人の為に必要であると思いました。

<参考文献>

Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8

BIZ KARTE

https://biz.moneyforward.com/blog/18200

ダイアモンド

http://diamond.jp/articles/-/3895

KnoNの学び部屋

http://knon.hatenablog.com/entry/2014/04/11/142055

CPF シンガポール福祉制度の礎

http://www.jas.org.sg/magazine/yomimono/mimi/mimi0910.html

ifinance

https://www.ifinance.ne.jp/learn/socin/sib_1.htm

松浦海斗

社会保障と税について

14E126004 松浦 海斗

私は現行の年金制度を改定または廃止し、その分で子供の学資保険を充実させるべきだと考えた。

<年金制度について>

現行の年金は割賦制度年金が老後の生活の必需品であるかと言ったら、そうではないのではないかと私は考えた。定年退職までに、本来受け取れる年金分を貯金しておけばそれだけで老後の心配は減っていくだろう。もちろんこれは極論であり、実際には自分が将来どれだけ生きられるのかもわからないので、どれだけの貯金をすれば安泰なのかは不確定なところである。しかし、確実に言えることは、国による年金の運用を続けていくことは難しいということです。もらえない可能性も少なくはないと考えられる。というのも、我々の世代は現在、3人で1人の老人の年金を払っていると言われているが、将来は1人が3人分の年金を払うことになる。

では年金を廃止して、老後はどうすればいいのかと聞かれれば、自分の用意した答えとしては、生活保護によるカバーと、民間への委託が挙げられる。基礎年金給付に充てられる費用には国民から集められた年金の他に、税金も使われている。これの割合は、以前1/3程度だったのに今では1/2程度にまで膨れ上がっている。すでに集めた年金では足りなくなっている。そして、足りないにも関わらず年金事務費と称して流出する危険があるのですから始末に負えない。厳密には違うかもしれませんが、過去にはグリーンピア事件というものもあった。もちろんこれは心無い政治家の話なので、起きる前提として話すことではありませんが、実際に起きたという事実は心に留めておかねばならない。いっそなくなってしまえば無駄遣いはなくなると思われる。

老後の生活費を自身の貯金から出す、もしくは民間に年金制度を委託して、個人の判断で加入してもらい、それでも足りない部分を生活保護でカバーするというものである。

集められた年金が不正に使われる可能性があるというならば、そもそも不正に使える資金を減らしてしまえば良いのではないかと考える。年金事務費などといった隠れ蓑がなくなるだけでも、効果はあるだろう。そもそも払った年金分も将来もらえないというのであれば、それこそ個人の貯金の方が将来に対する安心感が生まれます。もっと言えば、現在基礎年金のみの給付額が66000円程度であるのに対し、生活保護給付金が10万~15万円ほどもらえるので、国民としてはこちらの方が多くもらえる。とはいえこれには当然穴もあり、生活保護をあてにして貯金などをしないといったこともある。なので、生活保護の給付を現物支給に替えてしまうという手も個人的には推奨したい。これにより生活保護をあてにすることは少なくなるはずだ。やはり現物よりも現金の方が使い勝手がいいので、貯金しようとする意識も高くなると考える。

<国民の税や保険料について>

税金には累進課税という制度がある。一律の比例税率によらず、課税標準額が大きくなるに応じ、高い税率で課税するというものだ。負担公平の原則に適合し、所得再分配の機能を通じて資源の最適分配に資するものである。これについて私は賛成であり、現在所得税や相続税にこの方式が使われているが、他にも累進課税を適用してもよいのではないかと考える。というのも、現在は少し回復の兆しはあるものの、バブル崩壊以来日本の経済は下り坂であり、その影響を抜け切れていない。消費税のように一定の税率を課しているだけではどうしても貧富の差が生まれてきてしまい、裕福ではない層はお金を使うのをためらい、結果的にお金の回りが悪くなってしまうので経済効果は出にくくなってしまう。現在、マイナンバー制度も普及してきて、個人の情報の正確な開示がしやすくなったため、物を購入する際の消費税を累進課税にすることもそう難しくないのではないかと考えた。この制度は公平であり、日本の経済をいい状態にしていくためにとても重要な役割を担っていると考える。

保険料に関して言えば、各個人の能力に応じて、保険料を負担、支払いする応能負担がある。これは主に医療や介護、また福祉サービスで所得に応じて保険料を支払う際に使われる。これに関しても個人的には推奨していきたいと考える。保険に関しては国民が平等に受けられるものであるべきだし、貧富の差によって受けることができる人と受けることができない人の差があってはならないものであると考える。そのために、所得の多い人が多くの税金を払い、所得の少ない人たちを助けていく、このようにすることで日本全体のお金回りが良くなり、いずれは経済効果として表れてくるのではないかと考えた。またこれの他に、自分が受けた利益に対してそれに応じた分の対価を支払う応益負担がある。一律自己負担をすることによってサービス事業者と対等な関係を築き上げやすくなるメリットがある一方、低所得者の自己負担が増えてしまうというデメリットがある。個人の経済能力、所得に関係なく一律の金額を負担するわけであるから、形式的な平等を第一に貫いているため実質的な平等が図れるかと言ったらそうではないと考える。このようなことから、私は消費税増税や法人税減税など様々な税の問題について考える際には、応能負担による累進課税を原則とすることが国民にとって実質的な平等を図れるのではないかと考えた。

税金に対する不平等という点では、これらの他にもクロヨン問題が挙げられる。納税者の就業形態の違いによって、課税所得に大小が生じてしまっているという問題である。源泉徴収で納税が強要されている給与所得者がその所得のほぼ9割を補足されているのに対して、申告納税をする事業所得者が6割、農業所得者は4割程度しか捕捉されていないという推測の元の比率を表している。しかし、ここでの捕捉率の格差は税法の解釈の誤りや帳簿書類の不備から生じる意図的ではない申告ミスを含み、悪質な意図的脱税のみをさす言葉ではない。所得者数に占める納税者数の割合は、サラリーマンと比べて自営業者、農家の方が圧倒的に少ない。このことが給与所得者の不公平感を招く要因となっている。

現行制度に基づき給与所得者と事業所得者の課税最低限、実効税率などの比較を行った結果、給与所得者の方が有利になっている。要因としては多額の給与所得控除の存在がある。

制度上の公平性からみれば給与所得者の有利な面がみられ、所得捕捉率も縮小している傾向にあるため、実質的な公平性の観点から制度を改めて見直すべきであると考えた。

課税のような市場のゆがみから生じる総余剰の減少の事である死荷重がある。財への課税の影響は財の買い手と売り手のどちらかから税を徴収されるかに無関係である。買い手が支払う価格は増加し、売り手が受け取る価格は下落する。税が死荷重を生むのは、税によって買い手と売り手の取引による利益の実現が部分的に妨げられているためである。これは需要と供給の弾力性が大きいほど均衡量の減少が大きくなり、税の死荷重も大きくなる。労働への課税は非常にゆがみが大きく、労働供給はより弾力的であると私は考える。税率が上昇するに際して、課税の死荷重が税の大きさよりも早く上昇する。

より高い税金は市場の規模を減少させるため、課税の規模が大きくなるにつれて税収は減少する。財に対する課税はその財の買い手と売り手の厚生を減少させる。これによって消費者余剰と生産者余剰の減少は通常政府の税収よりも大きくなる。税金をただ上げることが経済の回復につながるわけではないことが死荷重という言葉のもとで表れている。

<財政政策と金融政策>

財政政策は政府が財政支出を増加させて国民所得を増加させる政策である。一方で金融政策は、貨幣供給量を変化させる政策であり、その方法として公開市場操作、支払準備率操作、公定歩合操作がある。これらはIS-LM分析で利子率と国民所得がどのように均衡していくか、マネーサプライを変化させ財政出動などを行うことでどのように国民所得、利子率が変化するかを分析することができる。

金融政策を行うことで利子率が下がり企業の投資も促進され国民所得が増加する。しかし、流動性の罠によって人々が最低利子率を予測して固定されてしまうケースや、現実でマネーサプライを増加させて利子率が下がっても企業の投資が増えなくて国民所得が増加しないという、投資が利子率に対して非弾力的なケースがある。

こういった、金融政策の効果が表れないときに財政政策が有効になるため、現実世界ではそれぞれの政策が効果を発揮する状況かどうかを見極め、分析していくことが大切であるのではないかと考えた。

<これからの社会保障>

現在支払っている医療や介護の社会保険料を効率化できる仕組みを作る。積立や保険、福祉などのそれぞれの役割を分けることで、明確になるので積立の節約がしやすくなる。こうすることで、他の社会保険料の減少や、制度の充実化が図れると考えた。これまでは1つの制度の中で所得再配分や保険が区別されずに行われてきたため、無駄な部分が見えてこず、気づきにくい状況になっていた。そのため、このような社会保障個人口座が完成することによって個人単位で医療費の管理をすることができる。現行の制度はとても複雑になりすぎて自分を含めた一般人には理解するのが簡単ではないものになってしまっている。制度を単純化し、国民の格差による保険の給付の格差をなくしていくことが大切であると考える。

まず制度を単純化する、平等に人々が幸せになれる社会を作るためには、一部の無駄に使われている税金の問題を解決しなくてならない。年金の制度に関して、賦課方式から金額は個人の自由に決めるような積み立て方式に改定し、現在の若者が損をする将来を変えていく必要がある。このようにすることで、税金としての他の使い道ができるようになり、子供がいる家庭のための生活保護や、学生の奨学金制度を貸与制ではなく給付制するなど、若者の将来を考えた社会保障制度を充実させるべきだ。すると少子高齢化に歯止めを打てて、日本の経済も国際的な立ち位置もより良いものになっていくのではないかと私は結論付けた。

参考文献

社会保障のイノベーション(中江章浩)信山社

布施大樹

15k102005

教育学部 教育文化 布施大樹

IS-LM分析、応能負担、累進課税、クロヨン、応益負担、消費税、

必需品、死荷重、社会保険料、社会保障個人口座

①社会保障と税

現在の政府の政策が、民主党政権での「社会保障・税一体改革」を引き継いだあと、「経済・財政一体改革」へと枠組みを広げていることを報告されました。 そこでは、消費税と社会保障との関係につい て、「社会保障の新たな財源の確保が必要」 =「消費税の増税」→「国民に新たな負担を求めるのだから、社会保障の支出は効率化・ 重点化=見直し・削減をしなければならない」という論 理が持ち出され、社会保障分野が 徹底した歳出見直しの対象になっています。 経済財政再生計画の中で約 70 項目の改革項目が挙げられていますが、そのうち 44 項目 が社会 保障分野で、更にその 3 分の 2 は医療分野です。社会保障はできるだけ使わない、 使っていても卒業する(例:介護卒業)ことが政策化されています。 同時に、社会保障制度でカバーする範囲を狭め、そこに関連ビジネスを育成して成長の 力とする政策が打ち出されています。 ま た、「消費税収を社会保障に充てる」から、「社会保障にかかる費用の主要な財源を 消費税でまかなう」に変えられたことは大問題だと指摘されました。これにより、「消費税収が増えた分を社会保障にまわす」という趣旨は失われました。事実上、「消費税の税収の枠内に社会保障を閉じ込める」という方針で政策が動かされているのが現状です。社会保障は、すべての国民の生存権・生活権を保障する仕組みで、負担は能力に応じて、 給付は必要に応じて行うことが 原則です。これにより、所得の再分配を通じて平等化を進める仕組みです。 この観点に立てば、社会保障にふさわしい財源は、応能負担原則に沿った税収・保険料・利用料ということになります。逆進性の強い消費税を社会保障の財源と考える政府政策は、目的と手段が正反対の誤りというしかありません。

②応能負担と応益負担

応能負担に逆行する税収の推移 税収で考えると、所得税の比率 を高くし累進課税で高所得者に適正に課税する、資産課税・相続税 についても応能負担を徹底し、担税力がない人には課税し ないことが求められます。しかし、日本の税収は、この間、その逆へと進んでいます。個人所 得課税、相続税は、高所得者への 課税軽減と低所得者への課税強化が進めら れました。法人所得税は税率を引き下げ、大企業には特別措置などによる減税を重ねました。 一方で、その穴埋めとして消費税が増税されてきました。 その結果、国税の 税収構成は、 消費課税、4 割を超え、個人所得課税、法人所得課税を大きく上回っています。 国際比較(国税+地方税)では、 消費税率8%の日本が、消費税率 25%の スウェーデンとさほど変わらないほど消費課税の比率が高くなっている。

社会保障制度を構築するには、そのもととなる所得情報が正確でなければならない。生活保護受給者が実は働いていて相応の所得があった、というのでは制度は維持できない。

ところが、給与所得者、自営業者、農業所得者の間には、クロヨン(9:6:4)という捕捉率の格差があり、所得が正確に把握されていないと言われている。

給与所得者の所得は企業が給与から源泉徴収する必要があるので、ほぼ完璧に把握されているが、自営業者の場合、必要経費を自ら算出して自己申告するので、本来は経費に入らないような私的消費が紛れ込む場合があることなどが、その理由とされてきた。

税法では、このような私的消費を、家事費・家事関連費と定義して、収入から控除できる経費と区別してきた。とりわけ家事関連費については、事業用経費と私的消費の区分が明確にされている場合(例えば自動車の使用日報を付けているような場合)に限って、経費に算入できることになっている。

しかし、個人に対する税務調査の機会は限られているので、現実的には家族でレストランに行った支払いなどの家事費(個人的消費)が経費に混入し、その分所得が低くなっている場合もある。

このようなクロヨンに対して、税務当局は課税の適正化に向けてさまざまな努力をしているが、その努力には限界がある。この問題は、基本的に税務執行の問題で、各国の税務当局にとって、共通の悩みというべき問題である。

介護をするとなると様々なサービスを利用する機会が増えます。家族の負担を軽くするためにも、介護サービスの利用は欠かせないものとなっています。

この介護サービスは、利用する際に家族に大きな金銭的負担がかからないシステムになっていました。それが「応能負担」と呼ばれる制度です。

「応能負担」とは、収入に応じて支払う金額が変わるシステムです。収入が少ない世帯は支払う額が少なく、収入が多い世帯は多くの金額を支払います。

かつて、介護サービスは老人福祉制度と老人保健制度に基づいて行われていました。老人福祉制度では「応能負担」が用いられ、世帯の収入によって支払う利用負担額が異なっていました。

しかし介護保険制度が始まると、「応益負担」が用いられるようになりました。「応益負担」とは、収入の差に変わりなく、皆が同じ金額を支払うというシステムです。サービスを利用する人が利用額の1割(もしくは2割 2015年8月から)を負担するというシステムに変わりました。

従来の応能負担であれば、どのような介護サービスを受けたとしても、収入に応じた負担しか求められなかったため、所得が少ない世帯や重度の介護者がいる家庭でも安心して介護サービスを利用することが可能でした。

「応益負担」に移行したことで所得が多い世帯では負担が減ったのに対し、所得が少ない世帯では介護サービスを受けることが負担になっています。結果としてサービスを受けることができない、受ける回数を減らさざるをえない、という状況が起きています。

利用者が支払わなければいけない介護保険制度のサービス利用負担額は、サービス利用額の1割、もしくは2割です。残りの9割~8割は国の財源から出ています。

この1割か2割の負担の違いは、サービスを受ける人の所得によって異なります。65歳以上で年間所得が160万円以上の人は2割負担です。これは所得の上位20%にあたる人の金額が目安になっており、2015年8月より適用されました。

しかし、どれだけサービスを使っても1割か2割負担で良いというわけではありません。介護保険サービス給付限度額までが1割または2割の負担です。給付限度額を超えてしまうと、超えた分は自己負担となります。

そのため費用が高くなる介護サービスを受けることが出来ないというケースや、介護サービスを受ける頻度を減らさなくてはいけないというケースも起こります。

介護サービスを応益負担になると所得に関係なく、利用者は一律の負担を求められます。所得が多い世帯であれば負担は少なくすみますが、少ない所得の世帯では介護サービスを受けること自体が難しくなり、サービスの利用を諦めざるをえない状況が起きています。

しかし、継続的なリハビリや治療が必要な人もいるため、それらの介護サービスを受けることができないことで症状が悪化するなど悪影響が出ることが心配されるのです。

また介護サービスを受けることが出来なくなると、その分の負担を家族が負わなくてはなりません。家族が介護に要する時間が増えるため、家族の精神的・肉体的な負担も増えることは想像に難くありません。

応益負担になったことで、低所得の世帯においては金銭的負担だけではない、想像以上のプレッシャーがかかっているのです。介護が必要な家族のお世話をするなかで精神的に追い詰められ、心中など悲しい事件に発展するケースも後を絶ちません。介護そのものが抱える問題も大きくで、応益負担へ移行したことによりさらに金銭的な悩みを抱える世帯が増えているのです。

また応益負担になることにより、今までは自立しようと頑張っていた要介護者が金銭的な理由から自立を諦めざるをえない状況も起きています。厳しい金銭負担に耐えられず、家族を頼るしかないほか、施設や入院していた方が良い、という自立への促進を妨げてしまうというデメリットがあるのです。

2016年2月、社会保障審議会介護護憲部会が2年ぶりに開催されました。この際に厚生労働省は制度改正を見据えて、給付見直しや利用者負担などを検討する意向をしめしています。

介護保険の給付額の見直しのほかに、介護サービス利用料についても検討されており、負担額を2割とする人の拡大も考えられています。また介護保険制度が改正されるたびに応能負担について議論がなされています。

これは当然だともいえる流れです。各家庭によって所得には差があります。とくに所得が少ない上に病気を患っている人やその家族に対して、応益負担を求めること自体が非人道的であるとも受け取られています。

また、各種の介護サービスは、それを必要とする人の数に追い付かず、需要と供給のバランスが取れていない状況にあります。介護サービスには民間企業も参入していますので、「需要がもっとあるなら金額を上げよう」という流れになることが当然として予想されます。

このまま応益負担が続くと、金銭的に豊かでなければ介護サービス自体を受けることができない、または高い金額を払わなければ十分な介護を受けることが不可能になる、という状況が起きかねないのです。

もちろん、資産がたくさんあればいくらでも介護サービスの利用に対して料金を支払うことが可能です。ただし、低所得の世帯ではサービスを受けること自体が難しくなります。

ただし、所得が多い世帯からすれば全能負担という制度に不公平さを感じるのも理解できます。その不満を解消するためには、所得の高い世帯が相応の負担をする代わりに、その世帯も何等かのメリットを享受できる制度への改革などが考えられています。

今後、介護サービスを必要とし利用する人が拡大していくことは間違いありません。一朝一夕で解決できる問題ではないため、制度について話し合いの場が持たれています。

また、所得の格差は広がっており、どの世帯でも介護に十分な資金を用意できるわけではありません。このような背景を抱えている介護の問題は、日本全体において非常に重要なテーマであるといえます。

③社会保険料とは

よく社会保険料は国の必需品である「実質的な税金」、「第2の税金」と言われます。もちろん社会保険(国民年金、厚生年金、健康保険、国民健康保険)の保険料は税金ではありません。年金の保険料を支払えば将来、自分の年金として社会保障個人口座に還ってきます。健康保険の保険料を支払うことによって様々な医療サービスを受けることができます。つまり給付と反対給付の関係が明確なので、使途が多岐に渡る税金とは明らかに異なります。でも、もしかしたら税金よりも税金的かもしれません。税金の大きな役割は「所得の再配分」です。

再分配といっても生活保護費や消費税増税に伴う死荷重臨時福祉給付金のような直接的なものに限りません。高所得者の最高税率が45%であるの対して、所得の低い人は税率0%のこともあります。いわゆる累進課税制度によるものですが、納税額に関わらず基本的に同じサービスを受けることができます。(それどころか逆に高額所得者は給付が制限されることさえあります。

安全で社会的な生活を営むには警察や消防が必要です。だれもが救急車を呼んでもその費用は請求されません。防災や道路の敷設や、その他行政サービスにもお金が必要ですが、税金をたくさん納めている人も少ない人も必要不可欠な行政サービスを平等に受けることができます。その意味では誰もが所得再配分の対象であるといえます。

④IS-LM分析2012年12月に成立した第二次安倍政権は、「アベノミクス」と通称される 経済政策を打ち出し、その中にはとりわけデフレ脱却を目的とした大胆な 金融緩和政策が含まれていた。これはそれまでの日銀による金融政策とはアベノミクスのIS-LM分析一線を画す政策レジームの転換を伴ったものであるといえる。なるほど、日銀はそれ以前にも「物価のめど(goal)」といった形で同様の政策を行ってきたのだとする論者もいよう。しかしそれを含めてなお多くの批判や 論争が行われ、 あるべき政策へのコンセンサスを欠いた状態であり続けたことは事実である。その意味で、黒田総裁の下での「異次元緩和」は、そのアナウンスメント効果も含めて、政策レジームの転換をもたらしたと言えるのである。 しかし他方で マクロ経済政策を巡る論争は、それによりコンセンサスを得たのだろうか。筆者はアベノミクスの金融政策を支持する者であるが、その背後にある経済理論の説明や、実際に何が起きているのかについての疑問点は少なくない。また今後の展開も含めて新たなコンセンサスが形成されているとも思えない。 そこで本稿では、アベノミクスの理論的支柱の一つを形 成している浜田 宏一内閣官房参与の論説を中心にそれを再検討したい。浜田氏が世界的に 評価された経済学者であることは言うまでもなく、筆者も同じ専門分野の 経済 学者として崇敬の念を抱いている。他方で、彼によって述べられている論説には、少なからぬ疑問もある。それは浜田氏への批判というよりも、 浜田氏の言う「世界に通用する経済学」それ自体へ の疑問である。そこで言われていることは、アベノミクスを駆り立てたものではあっても、アベノミクスのもたらしているものと同じなのだろうか。本稿でそれを検討したい。 筆者は浜田氏の議論を否定すること を目的としていない。むしろ結果 としてなされるべき正しい政策を導いた功労者として高く評価するもので ある。そしてそれは日銀を始め、マクロ経済政策を導く理論がいかに 混乱しているかの所産なのである。論争がエスカレートした結果として、批判のための理論が極端なレトリックとならざるを得なくなってしまったのは、 ひとえにここ数十年に確立した「世界標準」の マクロ経済学がいかに無益で、不毛であったかを物語るものである。

デフレとそこからの脱却に関する理解を巡っての議論を検討する。「世界標準」の経済学が強調する貨幣数量説に基づく理解に対 して疑問を呈している。 アベノミクスにおける金融政策レ ジームの転換を(世界 標準ではなく)伝統的なIS-LM分析の枠組みで解釈している。アベノミクスの財政政策、とりわけ2014年度からの実施が決まった 消費税増税の是非を検討している。予想の自己実現 のメカニズムによる複数均衡という観点から、消費増税は望ましくないにもかかわらず、避けられないという結論を導出している。併せて、健全なマクロ経済政策運営のためには、それを巡ってのコンセンサスが重要であるにもかかわらず、この30年間のマクロ経済理論はそれを樹立することに失敗したのみならず、不毛なものでしかなかったことが指摘されている。

結果

以上の事から多くの事から私は多くの事を学びました。

年金を払い続ける私たちは将来、雀の涙ほどしか年金をもらえないと先生が言ってる意味がとても分かりました。

でもそれは払う義務があるのでどうしようもない事ですが、私達世代が税金について今の政府と向き合わなければどうしようもない事だと感じました。

それに気が付いて今後私はどのような形で政治を見て行けば良いのかとても難しくなりました

答えはないと思うが、しっかりと今の政府と向き合って行きたいと思いました。

半年間ありがとうございました。

参考引用文系

http://ipsjinzai.jp/column/care/%E8%B2%A0%E6%8B%85%E5%A2%97%E5%A4%A7%EF%BC%9F%E5%BF%9C%E8%83%BD%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%8B%E3%82%89%E5%BF%9C%E7%9B%8A%E8%B2%A0%E6%8B%85%E3%81%B8%E3%81%AE%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B/

file:///C:/Users/fuse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZSIMECTK/20170728.pd

http://www.nenkinbox.com/archives/5807

中島 樹

社会保障と税

結論、応益負担の考え方を支持する方が合理性がある。

「社会保障と税の一体改革」は、社会保障制度を財政的にも仕組み的にも安定させることで、だれもが安心して利用できるようにするための改革である。消費税率の引上げによる増収分を全て社会保障に充て、お年寄りも、子どもも、現役世代も、将来世代も、みんなが安心して生活できる、活気ある社会の流れをつくっていくものだ。

社会保障は、医療、介護、年金、子育てなどにかかる費用の負担をみんなで分かち合い、支え合う制度であり、この制度の前提となる社会情勢は、現在の社会保障制度がつくられた1970年代と今日では、大きく変わってきている。

少子高齢化にともない、年金や医療、介護などの社会保障費用は急激に増加しており、現在では国・地方の財政の大きな部分を占めています。その一方で、経済の成熟化によってかつてのような、高い経済成長率が望めなくなったことから、税収は歳出に対して大幅に不足しており、現在では国の歳入の約3分の1を借金(国債の発行)に頼るという厳しい状況になっている。

このような日本が置かれている状況を税制度の問題点から考えてみたい。

税の仕分け

税は課税の理由によって、「応能負担」と「応益負担」の2種類に分けられている。

応能負担とは、法人の利益や個人の所得に課税されるもので、ヒトの税金を払う能力にかかる税金と言われている。簡単に言うと、収入に応じて 支払う金額が変わるシステム。収入が少ない世帯は支払う額が少なく、収入が多い世帯は多くの金額を支払う。よって、応能負担という。

応益負担は、政府や自治体の行政サービスの便益の対価として課税されていると考えられており、サービスの対象であるモノの外形標準に課税される。簡単に言えば応益負担とは、収入の差に変わりなく、皆が同じ金額を支払うというシステム。よって、応益負担という。

税目を応能負担と応益負担とに仕分けすると、

「応能負担」=所得税、法人税、相続税、贈与税、住民税(所得割)

「応益負担」=消費税、固定資産税、事業税、石油ガス税、印紙税、自動車税、森林税、住民税(均等割)となる。

応能負担とは、経済的に租税を負担する能力のある者に対し、担税力に応じて課す租税のことで、所得税と法人税が代表的な例である。

こうした課税方法は「近代税制」の、多く持っている者から多く取り、少ししか持たない者からは少し取り、持たない貧者からは取らないという、租税公平主義の原則ともなっている。

応能負担は、他人より多すぎる所得に対して懲罰的に課税することを意図している。個人の所得、法人の純利益、保有資産(相続・贈与財産)が多すぎることは、公平や平等の視点から好ましいことではないとされて来ていた。日本の所得税は、所得額の増加に応じて税率が上がる累進課税制を取っているので、所得税については『応能負担』になっており、政府が税金を徴収する目的の一つが国民の経済格差を縮小する『所得の再分配』であるから、所得税に関しては『垂直的公平(応能負担による格差縮小と社会貢献)』を実現する累進課税が好ましいと判断されている。 よって、法人税は純利益に課税され、純利益は企業の代表者報酬および労働者の賃金を支払った残余であり、株主の利益になるだけなので、税率は高ければ高いほど良いとされて来た。

所得税の補完税と呼べるものは、所得から、人間の生存の必要経費である消費が控除された後の貯蓄に回される分であるか、貯蓄に回されたものの蓄積である純資産にかかる富裕税、特別な一時所得にかかる相続税および贈与税だけ。余裕であるところの担税力に課税するという同じ動機によって、追加的に課税されるから補完していると言える。(ただし、富裕税は現在の日本にはない)

しかし、問題点として累進構造による負担増が勤労意欲や事業意欲を阻害する恐れがある。また、所得の正確な把握が困難だという、いわゆる「クロヨン」問題や、各種控除制度があり、税制が複雑になりがちだという問題もある。

クロヨン(9:6:4)とは、課税庁による所得捕捉率の業種間格差に対する不公平を表す言葉。

実際に存在する所得の大きさが10であるとして、そのうち税務署などが把握している分は、業種によって下記のような差があると言われている。

- サラリーマンなどの給与所得は9割

- 自営業者などの事業所得は6割

- 農業や水産業、林業を営む事業者の所得は4割

所得が少なければ、それだけ納めるべき税金は少なくなる。

サラリーマンは、源泉徴収という制度によってほぼ全ての所得が税務署に把握されているが、自営業者は、自分で所得の計算をするという申告納税制度が採用されているため、税務署が実際の所得を全て把握することは不可能になる。例えば、プライベートな支出を必要経費に加えて所得を減らしている人がいたとしても、それを1つ1つ税務署が調べることはできない。

クロヨン(9:6:4)という割合が正しいのかは定かではありませんが、このような制度の違いから、捕捉率に差が生じてしまい不公平感が生まれているのです。

こうした背景から、所得への課税よりも消費への課税の方が公平性や中立性という点から見て優れているという考え方が台頭していった。

それが応益負担である

「応益負担」の本来の意味は、「応益」というからには、近代税制の担税力に応じた課税である応能課税原則の中にあって、「ある特定の行政サービスの受益が特定少数に格別なものとなっているため」不公平となっている場合に限り、公平を期すために、あえて、その特定少数者に受益者負担的に課税するというものである。例えば応益課税の原則を完全に適用すれば税金を支払えないほど貧しい人は一切の公共サービスが利用できなくなってしまうため、公的支援を必要な人にそのサービスが届かないという問題が起こってきます。反対に、莫大な所得や資産を持っている人は公的な医療保険や福祉サービスに頼らなくても、競争原理の働く市場経済でより良質なサービスや保障の手厚い医療保険を購入することが出来る。逆に言えば、民間の医療保険と自由診療で満足のいくサービスを受けられる高額所得者層は、平均的な医療サービスへのアクセスを平等に保障する公的医療保険を使う必要性がないということになります。応能負担で保険料を納める国民皆保険制度を必要とするのは、民間市場の医療サービスや各種の保険が高すぎて利用できないという中流以下の所得階層の国民であり、自由市場における医療費や保険料を自己責任で負担できない国民が大多数を占めるからこそ、日本では国民皆保険制度による『平等な医療へのアクセス』が強く支持されている。所得や資産が多ければ多いほど、結果として納税額や保険料が安くなる『応益負担の原則』を支持する人たちが増えるが、所得が少ない人でも自分が全く利用しない公共サービスには一切税金を払いたくないという人もいます。ボランティア精神や持ちつ持たれつの相互扶助を大切にして、応能負担を快く受け容れる富裕層も当然多く存在していますが、一般的には、車を持っていない人が自動車税を払うのはおかしいというように応益課税に正当性が認められるような税金の種類もあります。応益負担とは言い換えれば、私達が商品やサービスを売買している『市場経済のシステム』と同じ仕組みであり、公共サービス(社会保障)が必要な人が自分でお金を出して買うという税制のことである。

しかし、民間サービスと公共サービスを同一視する応益負担(受益者負担)を税制に適用するのであれば公的部門と民間部門の差異がなくなり、市場原理の働きにくい社会福祉分野に無理やり市場原理を持ち込むことにもなりかねない。そうなると、所得の再分配や社会的弱者の保護を担う政府の財政政策(福祉政策)が機能しなくなり、税制の公平性が損なわれると同時に社会的格差が拡大する結果へとつながっていく。また、社会インフラや公共サービスの利用に際して納税額が少ない人だけを選別して排除することは出来ないので、そういった『排除不可能性』によっても受益者負担を税制に適用することは困難である。

このように個人単位の応益負担には問題が多いが、最近では地方自治や福祉目的税の観点から応益負担の原則が見直されてきている。それは、『その地域に住んでいて地方自治体の公共サービスを受ける人(受益者)』が税金を負担すべきという応益負担の考え方に合理性があり、『その地域に住んでおらず地方自治体の公共サービスを一生受けない人(非受益者)』が税金を負担するのはおかしいという直感的な判断が働くからである。あるいは、固定資産税や自動車税、揮発油税、酒税、たばこ税など受益者が容易に限定できるものに対しては、それを所有して利用する者だけが納税する『応益負担の目的税』を支持する国民が多いであろう。

経済政策

次に、ここではマクロ経済学を用いて、経済政策のあり方について考える

経済政策には公共事業や減税などの「財政政策」と、マネー・サプライを変化させる「金融政策」がある。これらは、目標とする「国民所得」の水準を達成するためにおこなわれる。このような政策の効果をみるために、「IS-LM分析」は用いられている。

IS-LM分析を説明したい。

IS-LM分析とはモノやサービスの市場(財市場)と貨幣市場の同時均衡を、利子率と国民所得を基準に分析する経済手法のことである。ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』を図式・体系化しようと、ノーベル経済学賞を授与されたイギリスの理論経済学者ヒックスが1937年に考案した。

縦軸を利子率、横軸を国民所得とする座標に、投資Investmentと貯蓄Savingの関係を表すIS曲線と、流動性選好Liquidity Preferenceと貨幣供給Money Supplyの関係を表すLM曲線を設定。この交点を分析することで、モノ、サービス、貨幣の流通が過剰にならないバランスよい状態を探る。一般に公共部門の財政支出はIS曲線を押し上げ、金融緩和政策はLM曲線を引き下げる効果があり、これにより財政・金融政策が実体経済に与える効果の分析や実証などに使われることが多かった。ただし、IS‐LM分析は、物価水準が硬直的であると仮定するなど、モデル設定に実体経済とは乖離(したところもあり、金融政策の長期的な有効性にも疑問の声が多い。このため近年は、IS‐LM分析の影響力は薄れつつある。

クラウディングアウト(行政府が資金需要をまかなうために大量の国債を発行すると、それによって市中の金利が上昇するため、民間の資金需要が抑制されること)は、政府が市場に財を供給することにより、市場の供給が抑制されることである。理論的には、政府支出により供給曲線が右シフトすると、均衡点の価格が下がるので、企業は当該価格に相当する水準に供給量を下げることになる。政府は価格にあまり影響を受けることはないので、そのまま市場に財を供給することになる。

ここで、需要者側の価格弾力性(価格一単位当たりの需要量の変化)が0である市場を仮定すると、クラウディングアウトにより供給曲線が右シフトした場合に、価格が下がった点での供給はすべて政府になる(供給者は、供給曲線が右シフトした世界における均衡価格では供給できない)ので、完全なるクラウディングアウトが達成する。これを現実世界に置き換えると、生活必需品のような財を政府が供給すると、市場経済が大きく損なわれると考えてもいいかもしれない。

政府が課税した場合、課税分を供給者が負担するのか、需要者が負担するのか、という問題がある。日本の昨今の消費税増税を考えると、価格は消費者に転嫁されるのか、と思いがちだが、経済学的には、価格弾力性の割合が負担割合を決定する。

つまり、仮に、需要者の価格弾力性が低い場合は、価格の変化によって需要量が変わらないので、消費者側が負担する割合が大きくなる。価格弾力性が高い場合は、消費者の負担が小さく供給者の負担が大きくなる。ということは、生活必需品のような場合は消費者に課税分の負担が転嫁され、価格が変わると一気に需要が減りそうな財は供給者に課税分が転嫁される。

しかし、これは市場が完全競争であることを前提としており、ここまで綺麗に負担分が決まるのかはよくわからない。

また、政府の補助金でなぜ死荷重が発生するか説明する。

政府が補助金を支給する場合、供給曲線が右シフトするが、政府の負担が増えるので、結果的に総余剰は減る(死荷重が発生する)ことになる。総余剰が下がる理由は、直観的に言えば、人はギフトでもらったものを安く見積もる傾向にある、ということが関連するためである。

日中の社会保障

最後に社会保障について考えていきたい。また、ここでは中国の社会保障と比較して。中国の社会保障にどんなものが含まれるか、具体的にどんなものなのか、日本の社会保障と比較して、その相違点がどこにあるのかなど考えていきたい。

現在、日本の社会保障制度は、高齢化の進行により給付の大幅な増加が見込まれるなか、主に財源を負担する現役世代が減少するため、中長期的に持続可能な制度とするための改革が喫緊の課題となっている。2012年は2月に「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定され、その後、社会保障・税一体改革関連法の各法が成立するなど、一定の改革が進捗した。しかし、社会保障給付費の8割を占める年金と医療については、いずれも当面の改革にとどまっており、中長期的に持続可能な制度とするための改革には至っていない。

一方、中国における社会保険には、1養老保険、2医療保険、3失業保険、4労災保険、5生育保険の 5 種類からなり、「五険と呼ばれている。このうち養老保険はいわゆる年金に相当するものであり、一定期間(15年以上)納付すれば退職後に年金が給付されるというものだが、日本の場合と異なり、毎月の社会保険料のうち個人負担分の全額が年金個人口座に積み立てられる仕組みとなっている。また、医療保険は健康保険に近いものだが、養老保険と同じように毎月の保険料のうち個人負担分の全額と企業負担分の一定割合が医療保険個人口座(社会保障個人口座)に積み立てられている。この積立金は病院での医療費の支払いや薬局での薬の購入に利用できる。生育保険は出産に係る医療費や出産休暇中の手当が給付される保険だが、男女に関係なく加入しなければならない(男性の場合、未就業配偶者の出産医療費が給付される)

なお、五つの保険には企業負担と個人負担がありますが、個人負担については上記1~ 3のみとされています。また、毎月の保険料は算定の基礎となる数値(基数)に保険料率 を掛けて算出します。大連市の場合、基数は企業負担、個人負担ともに従業員本人の前年 の平均月収とされています。ただし平均月収が前年の市の平均賃金の 3 倍を超える場合は3 倍を上限とします(基数上限)。

まとめ

今回のレポートは経済学の分野が多く、見慣れない数式や言葉が多くて大変苦労した。今回のレポートを通して今後の日本がさらに高齢化が進展していく中で一人当たりの医療や看護の費用が急増することから持続可能な社会保障の確率が急務となっていることを再確認した。また、それと同時に将来的に何が起きても対応できる備えの必要性も感じた。

参考文献

中国における外国人の社会保険加入問題について

http://www.near21.jp/kan/dalian_office/journal/88.pdf#search=%27中国+社会保障個人口座%27

ミクロ経済学と現実世界

http://blog.livedoor.jp/insightlabo/archives/1016037035.html

負担増大?応能負担から応益負担への移行による利用者への影響とは

http://ipsjinzai.jp/column/care/負担増大?応能負担から応益負担への移行による/

税制における基礎知識

税制の公平性と効率性

http://www5f.biglobe.ne.jp/~mind/vision/es002/tax004.html

累進課税強化で富の格差は解消できる?

http://www.huffingtonpost.jp/yukimi/progressive-taxation_b_6552294.html

クロヨン(9:6:4)トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは~税金の不公平~

https://www.integrity.or.jp/964-10531/

働く人のためのケインズ革命

https://ameblo.jp/reisaiouen/entry-12155899981.html

アベノミクスのIS-LM分析

社会保障イノベーション 中江章浩

授業ノート

若林博幸

社会保障法レポート課題

15j118018

法学部法律学科3年

若林博幸

結果

また、論点と少しずれると思いますが、社会保険料の取り方は消費税からが良いのではと思ったのですが、結果的には今のままで良い。しかし、取り方よりも政府の税金の使い方を厳しくする必要があると考えています。

まず、現在の国税・地方税の内訳を確認いたします。現在の内訳は、所得課税が51%で消費課税が31.6%、資産課税が17.5%となっています。半分を所得税で賄っています。ということは、これだけ所得税の負担は大きいわけです。さらに、社会保険料は所得が多い人からたくさんもらう仕組みになっています。このように能力の高い人ほど税を負担することを応能負担といいます。「お金をたくさん持っているんだからたくさん出してよ。」ということです。私の家は裕福ではないので、この考えは当たり前な気がしていました。しかし、高所得者からすると学生時代にたくさん資格取って、一所懸命に働いたのに多くとられなくてはならないのか、まるでペナルティではないかと思うのでしょう。実際に身近なところで考えてみます。例えば大学生の飲み会で3000円の食べ飲み放題を頼みました。その際、バイトはしているけど家計が厳しくほとんど家庭に消えていくためもう残り5000円しかないA君(飲み会に来るなよと思いますが人づきあいも大事ということで)と家庭に少し余裕があり、バイトをしているB君は10万ほど貯金があります。このとき応能負担に則ったらきっとA君は全額免除でB君が6000円払うことになることが考えられます。払う金額は同じなのに受けられるサービス(飲めるお酒の種類、食べれるご飯の種類)は変わりません。Bは別に遅れてきたわけでも、急に参加したわけでもありません。しかし、人より多く払ってほかの人と同じサービスを受けることになってしまいます。これでは、まるでA君のために働いたようなものになってしまい納得できるはずがありません。頑張って働いたのに損した気分になります。このような問題が今の日本で起きつい最近問題になったパナマ文書の問題は、せっかく多く集めたものを見返りの少ないところに多く払って溜まるもんかと考え租税回避したということです。飲み会で言うなら、B君は、どうせ無駄に取られるならと考え、慈善団体に振り込んだふりをして、自分の別の口座に貯金するなど、自分の負担を減らそうとするでしょう。

そこで、私が考えたのは、飲み会のシステムを食べ飲み放題ではなく、単品にするべき、つまり応益負担で回収するべきであると思いました。所得税ではなく、消費税で徴収するべきではないかと考えました。所得が低くても誰しもが物を買います。その買ったものの金額に合わせてお金を徴収すれば、富裕層も納得できるし、貧困層も買った分だけお金を取られるのなら納得できるのではないかと思います。何より多少払うだけでも、納税に参加したことになります。そうすれば、世間から「なんも払ってないのに」って思われることもなくなると思います。物には大きく分けて必需品と嗜好品があります。必需品は、文字通り必ずなくてはならない品です。例えば、生きていくうえで必要になる塩や砂糖、水のようなものです。これらがあれば人は、最低限生きていくことができます。つまり、必ず買わなくてはならないものです。だからそこに高い税率をかければ、確実にお金を集めることができます。しかし、そうするとお金のない人たちは、だんだん必需品を買うことができなくなり、命を落とす人が出てきてしまうかもしれません。それを防ぐために、ぜいたくをしたい人に多く払ってもらうために、ぜいたく品の税率を上げることが考えられます。この場合、消費者間では何ら問題は生じないように感じますが、見えないところで無駄なコストがかかってしまいます。ぜいたく品の税を上げると買い手が減ります。しかし、生産者コストと政府に払う金も増えてしまいます。その間に発生する無駄なお金を死荷重といいます。これは必需品よりぜいたく品の方が死荷重という形で無駄が発生してしまいます。なぜなら、必需品は価格が上がっても買わなくてはならないものなので需要はほとんど変わりません。しかし、ぜいたく品は、なくても生活できるものなので、物に見合わない価格になってしまった場合特に中間層の買い手が一気に減ってしまいます。そう考えると消費税で賄うのは、厳しい気がします。そこでもう一度、所得税で集めるときの問題点を考えてみます。一番の問題点は、公平さを求めて、所得に応じて徴収額を変える累進課税で集めることで生まれる不平等感だと思います。そしてもう一つ大きな問題は捕捉率の職種間格差を表すクロヨンやトーゴーサン、トーゴーサンピンの問題である。これは、所得課税を徴収するときに、給与所得、自営業、農業・林業・漁業の徴収量を把握できている率を示したものです。それぞれ順番に9割、6割、4割となっています。給与所得者は、給与から源泉徴収であらかじめ抜かれているのですが、自営業や農業などは自己申告によって徴収する。このときどこまでが必要経費として使っているのかがわからず捕捉しきれていない現状があります。こうなるとますますまじめに働き、納税している人が馬鹿を見るような社会になってしまいます。こうして、富を持った人々は、租税回避してしまい、国内でお金が回らなくなってしまいます。そして財政難になっていきます。そんな現状をどうにか回避するために政府は金融緩和政策を行い、中央銀行の紙幣の量を底上げしようとします。なぜこんなことをするのかというと、昔経済学者のケインズが考えた経済の流れをもとに数学処理を行いグラフを作りました。これをIS-LM分析といいます。このグラフは、利子率をX軸・国民所得をY軸としたグラフで、財市場を

![]() 表す右下がりのIS曲線と貨幣市場を表す右肩上がりのLM曲線からなっている。

表す右下がりのIS曲線と貨幣市場を表す右肩上がりのLM曲線からなっている。

利子率

利子率

IS

LM

IS LM

IS

LM

IS LM

![]()

国民所得

国民所得

上のグラフ(出典をさぼって自作の下手な)のように金融緩和を行うことで国民所得が上がり、利子率が下がることで個人や企業がお金を借りやすくなり、企業することで経済回復すると考え行ったのです。しかし財政は全く変わりませんでした。実際は、下のグラフのようにML曲線はある一定の位置まで定額で途中から変化するのではないかといわれています。なので、金融緩和をしたところで私たちの見える範囲の中では何ら変化しなかったといわれています。これを流動性の罠といいます。この流動性の罠によってうまくいかなかったと

上のグラフ(出典をさぼって自作の下手な)のように金融緩和を行うことで国民所得が上がり、利子率が下がることで個人や企業がお金を借りやすくなり、企業することで経済回復すると考え行ったのです。しかし財政は全く変わりませんでした。実際は、下のグラフのようにML曲線はある一定の位置まで定額で途中から変化するのではないかといわれています。なので、金融緩和をしたところで私たちの見える範囲の中では何ら変化しなかったといわれています。これを流動性の罠といいます。この流動性の罠によってうまくいかなかったと

利子率

![]()

![]() 利子率

利子率

LM

![]()

国民所得

国民所得

考えられています。しかし、私はこの流動性の罠よりもっと根本的な問題が日本にはあるのではないかと思っています。その問題は、国や政府が国民に信用されていないことだと思います。そもそも高い税率を日本で納めたくなくなる理由として、国の税金の使い方に納得いかないということも一つの要素だと思います。その要因の一つが「グリーンピア事件」だと思っています。このグリーンピア事件は、官僚が天下り先として(一応認めていない)税金を使って療養施設「グリーンピア」を作りました。この療養施設を田舎に建てることで、地域活性化と国民の休まる場になると考えていました。しかし、この療養施設は、どう考えても利益が出ないと国民が反発したのですが強行して建ててしましました。すると案の定、大赤字であっという間に倒産してしましました。建設費用などに1953億円使われたが、全施設で48億円でしか売れませんでした。そのため1900億円以上もの年金が無駄になったのです。(年金老後.com参照)ほかにも、ゴルフ場を勝手に建てるなどただの無駄遣いをしています。そんな国に大事なお金渡したくなくなるのは当然のことだと思います。突如消えた、貧乏のA君とそこそこお金のあるB君でたとえてみます。ある日A君が、アルバイトを始めるから交通費を貸してくれとB君に頼みます。B君はA君が自立できることを信じ、給料が入ったら、返すことを条件に貸しました。しかし、A君は、借りたお金をすべて一攫千金があるといい、パチンコにすべて使ってしまいました。挙句の果てには、借りたお金を踏み倒す始末です。こんなことが起こったらよっぽどのもの好きでなければ二度とA君にお金は貸さないでしょう。同じように、国に対して誰が見てもうまくいかないのは明らかで、それをわかっていて強行したのは、過失があると訴えたのですが、誰に責任があるかわからないとして、棄却されました。この裁判が国民の不安をさらに深めることになったのではないかと思います。財政が不安定で年金を何に使われるかわからない国に、いくら金融緩和のおかげで所得が上がったとしても、納税したくなくなると思います。法の網をかいくぐってでも納税を避けるのが普通の人間の心理だと思います。 だから私は、今後政府が年金を使用し、事業を行おうとするとき悪意の有無にかかわらず、書類にハンコを押した人たちを共謀罪と背任罪で裁いてしまえば良いと思っています。グリーンピア問題で有罪判決が出なかった理由の一つに、書類審査の際に多くの人が関わっているため、誰が悪意を持って行ったのか、注意不足だったのか、もしくは、何も理解せず書類を通してしまったのかがわからないから、疑わしきは罰せずに則り、官僚を保護したとなっています。しかし、エリートで構成されているはずの官僚の人たちが、注意不足だったり、ちゃんと理解することができなかったことが問題であり、考えればわかることだったはずです。そう考えると明らかな怠惰であり、十分過失があったといえるはずです。なので、共謀罪で関与した人たちを裁き、法の下では、官僚も国民も平等でなくてはなりません。政府が行った過ちを適性に裁くことで、今後年金の使い方も慎重になるのではないかと思います。人は、誰しもが間違いを犯します。それでも、人は、法に触れてしまえば裁かれます。同じように、政府も間違えることはあると思います。だからこそしっかり裁き、同じ過ちが繰り返されないようにする必要があります。みんなの党の政策の中には、社会保障個人口座を設けて、税と社会保険料を一元化しようと考えられています。誰もがチェックすることができて、何に使われているのかを見ることができるようにするためだそうです。もし、年金の使い道の項目の中に療養施設の建設費と書かれていたらどっちにしても、納得いかないと思います。だからまずは、官僚と国民は平等であるべきだと思います。

○●----------------------------------------------------●○

帝京大学 法学部 法律学科 3年

若林 博幸

○●----------------------------------------------------●○

福井望斗

木曜3限 社会保障法

教育学部教育文化学科3年 15k102031福井望斗

社会保障と税について学び、今後の社会を維持していく上では膨らむ社会保障費を税と共に個人個人が公平に分担していく必要があることから、財源として両者を一体とした仕組みが検討されているところだと考えました。

その根拠をキーワードに沿って述べていきたいと考えます。

まず、IS-LM分析は「I」が投資、「S」が貯蓄、「L」が貨幣需要、「M」は貨幣供給を意味している。IS曲線では「財市場」を均衡させる「国民所得」と「利子率」の関係を見ており、LM曲線では「貨幣市場」を均衡させる「国民所得」と「利子率」の関係を見ている。この2つの曲線を同時に均衡分析することで「財政政策」や「金融政策」の効果を分析することができる。

縦軸に利子率、横軸に国民所得をとり、財市場の均衡条件を表すIS曲線と貨幣市場の均衡条件を表すLM曲線を描くと、IS曲線とLM曲線の交として財・貨幣同時均衡状態における国民所得と利子率が求められる。

IS曲線の通らない点では財市場は不均衡状態にあり、IS曲線の左側の領域は財の超過需要、右側の領域は財の超過供給状態にあること示す。

LM曲線の通らない点では貨幣市場は不均衡状態にあり、LM曲線の左側の領域は貨幣の超過供給、右側の領域は貨幣の超過需要状態にあることを示すのである。

応能負担とは自分の能力に応じてお金などを負担することである。

応益負担とは受けた利益などに応じてお金などを負担することである。

具体的な事例として介護保険法が1997年に成立して以降、日本の介護サービス利用は応能負担から応益負担へ移行された。今までは、それぞれの収入に応じた負担額を納めれば利用できたサービスが、収入額に関係なく一律の利用額を出さないと利用できなくなった。これにより、介護サービスの利用者やその家族の間で、様々な問題が起きていることが指摘されている。では、なぜ応益負担へと移行することになったのか、まずどんどん進む高齢化や不況が引き起こす財源不足が理由として挙げられる。

日本は多額の赤字財政に悩んでいることは周知の事実であり、その中でも国が頭を抱える問題の一つが、介護に関する財源で、特に団塊の世代が75歳以上になる2025年には、医療費とともに介護費用が激増することが予想されている。この時に間に合うように、介護サービスを利用した人の満足度を保ちつつ、制度を維持させていかなければならない。その為、今まで負担を軽減されていた低い所得の世帯の利用者にも負担を課すことで、社会保障費を抑制し、財源を確保しようという狙いが背景として存在するといったことが応益負担への移行の理由として考えられる。

応援負担に移行した影響として利用者が支払わなければいけない介護保険制度のサービス利用負担額は、サービス利用額の1割、もしくは2割です。残りの9割~8割は国の財源から出ている。

この1割か2割の負担の違いは、サービスを受ける人の所得によって異なり、65歳以上で年間所得が160万円以上の人は2割負担で、これは所得の上位20%にあたる人の金額が目安になっており、2015年8月より適用されている。しかし、どれだけサービスを使っても1割か2割負担で良いというわけではなく、介護保険サービス給付限度額までが1割または2割の負担である。給付限度額を超えてしまうと、超えた分は自己負担となる。そのため費用が高くなる介護サービスを受けることが出来ないというケースや、介護サービスを受ける頻度を減らさなくてはいけないというケースも起こりつつある。

介護サービスを応益負担になると所得に関係なく、利用者は一律の負担を求められる。所得が多い世帯であれば負担は少なくすみますが、少ない所得の世帯では介護サービスを受けること自体が難しくなり、サービスの利用を諦めざるをえない状況が起きている。

しかし、継続的なリハビリや治療が必要な人もいるため、それらの介護サービスを受けることができないことで症状が悪化するなど悪影響が出ることが心配されている。また介護サービスを受けることが出来なくなると、その分の負担を家族が負わなくてはなりません。家族が介護に要する時間が増えるため、家族の精神的・肉体的な負担も増えることとなる。応益負担になったことで、低所得の世帯においては金銭的負担だけではない、想像以上のプレッシャーがかかっていると考えられる。介護が必要な家族のお世話をするなかで精神的に追い詰められ、心中など悲しい事件に発展するケースも後を絶たず、介護そのものが抱える問題も大きく、応益負担へ移行したことによりさらに金銭的な悩みを抱える世帯が増えているのも事実である。

また応益負担になることにより、今までは自立しようと頑張っていた要介護者が金銭的な理由から自立を諦めざるをえない状況も起きており、厳しい金銭負担に耐えられず、家族を頼るしかないほか、施設や入院していた方が良い、という自立への促進を妨げてしまうというデメリットがある。

累進課税には大きく分けて2つの方式がある。

1つ目は課税標準が一定額以上となった時、その全体に対してより高率の税率を適用する「単純累進税率方式」と、2つ目に一定額以上になった場合にその超過金額に対してのみ、より高い税率を適用する「超過累進税率方式」がある。

単純累進税率方式では税率が課税標準の変化に応じて非連続的・階段状に変化するため、課税標準が増えた以上に税金賦課額が増加することがあり得るが、超過累進税率の場合はそのようなことはない。

メリットとしては累進税は税制を評価するいくつかの基準のうち、垂直的平等を満たす税制である近代以降の国家は富の再配分の観点に立ち、富を一部の階層へ集中させず国民全体に広く分配することで社会福祉を実現してきた。高所得者の所得に高い税率を課し、低所得者の税率を低くする累進課税は、富の再分配を端的に実現する税制といえる。

所得格差が大きいと社会不安が増大するのでその解決方法として高額所得を減殺し格差を是正することでそれを抑えられる。累進課税制度は、消費性向の高い中低所得者には税率が低く設定され消費を促し、消費性向が低く、所得の割にはお金を使わない高額所得者に対しては税率が高い。本来なら貯蓄などにいくお金が中低額所得者に所得移転し消費の拡大を図ることができる。すなわち、平均消費性向が高まる。そして、平均消費性向は乗数効果の乗数であるため、需要全体を押し上げる働きがあるといわれている。

デメリットとしては定額税に比べて経済効率性を阻害することである。累進課税は労働者のモチベーションを低下させ、労働供給を低下させる。また、税の累進性の上昇は経済効率性の阻害要因である。典型的な例として、多くの日本のパートタイマー主婦は年収が103万円を超えると配偶者控除の対象から外れ自らの所得に対して所得税を払わなければならなくなることを嫌い、就労余力があっても自分で就労調整をしていることが挙げられる。累進課税強化によって富裕層を儲けにくくして富の格差の拡大が鈍化したとしても、中流層以下も同じように儲けにくくなって能力に応じた富の分配機能の鈍化や格差の固定化といった副作用がでてしまうとされている。さらに所得は誤魔化せてしまう点が挙げられる。具体的にクロヨンは課税庁による所得捕捉率の業種間格差に対する不公平を表す言葉で税務署などが把握している所得が業種によって大きな差がある。

実際に存在する所得の大きさが10あるとして、そのうち税務署などが把握している分は、業種によって下記のような差があると言われています。

・サラリーマンなどの給与所得は9割

・自営業者などの事業所得は6割

・農業や水産業、林業を営む事業者の所得は4割

所得が少なければ、それだけ納めるべき税金は少なくなり、サラリーマンは、源泉徴収という制度によってほぼ全ての所得が税務署に把握されている。一方、自営業者は自分で所得の計算をするという申告納税制度が採用されているため、税務署が実際の所得を全て把握することは不可能になる。例えば、プライベートな支出を必要経費に加えて所得を減らしている人がいたとしても、それを1つひとつ税務署が調べることはできない。

このような制度の違いから、捕捉率に差が生じてしまい不公平感が生まれている。しかし、サラリーマンなどの給与所得者には、給与所得控除という非常に恵まれた制度があるため、言われているほどの不公平は実際にはないとも言われている。

死荷重とは、完全競争市場において政府が市場介入すると得られたはずの余剰が失われることである。

具体的に課税が市場の参加者にどのような影響を及ぼすのか考察していくと税への課税の影響は、財の買い手と売り手のどちらに税が課税されるかに無関係である。このことを下記にまとめると

買い手から徴収する場合:需要曲線が税の大きさだけ下方シフトする。

売り手から徴収する場合:供給曲線が税の大きさだけ上方シフトする。

このようにいずれの場合も、買い手が支払う価格は上昇し、売り手が受け取る価格は下落し ます。つまり結論は、課税によって消費者余剰などの厚生が減少してしまうということ。結

局、税がどのように課されても、税の負担を買い手と売り手の両方で分け合うことが言える。

私たちの生活に必需品として使われている様々な物にも税がかけられていて、主な例と

しては消費税が挙げられる。消費税には大きく別けて2種類の税金がある。ひとつは、納税者が直接税務署等に納付する「直接税」、もうひとつは、納税者が間接的に納付する「間接税」である。そして、消費税という税金は、典型的な後者「間接税」になる。具体的に考えてみると例えば、税率を 10%であると仮定し消費者が、スーパーで税抜き価格 1000 円の「食品 A」を購入し、その際に、100 円の消費税がかかったとする。スーパーはこのときに受け取った消費税 100 円を、消費者に代わって税務署に納付することになる。それによって、消費者はスーパーを通して「間接的に」消費税という税金を納めたことになる。

それでは次に、スーパーの立場で考えてみると消費者に売った「食品 A」を、このスーパ

ーはある食品メーカーから税抜き価格 500 円で仕入れていたとする。その仕入れの際に も当然、消費者がスーパーから購入した時と同様にスーパーは食品メーカーに対して、消費

税 50 円を加えた税込代金・550 円を支払うので、この場合にもやはり、食品メーカー

はスーパーから受け取った 50 円の消費税を税務署に納付することになる。そして、それと同時にスーパーの納税額は、「あなたから受け取った 100 円」から「食品メーカーに支 払った 50 円」を差し引いた差額の 50 円となる。つまりこの場合、消費者が支払った 消費税 100 円は、スーパーが 50 円、食品メーカーが 50 円、それぞれ納付することになるわけである。これが「間接税」である消費税の課税のしくみとなる。どのような取引でも、基本的にこのようなしくみによって課税がなされていて、この場合仮にこの食品メーカーが「食品 A」を製造する際に、材料をどこかから仕入れていたような時は、さらにその仕入れ先が消費税を納付し、その仕入れ先の負担分だけ食品メーカーの負担額が減ることになる。消費税とは、ものの消費に携わった事業者が、このように間接的に納付する税金であり、直接税の代表的なものとして法人税や所得税、相続税などが挙げられる。なお、消費税率の引き上げに伴って、上記の消費税の根本的な性質には変化はない。また次回の増税の機会に10%になるようであるが、生活必需品は8%に据え置く軽減税率が予定されている。これによって小売事業者はレジや受発注システムに改修が必要になるため、そのためにまた政府から補助金を出すくらいで、さらには新しいルールによって事業者だけでなく買い手もわかりにくいという事態になる。経団連や日本スーパーマーケット協会といった多くの団体が軽減税率導入を反対するのにも関わらず推し進めるのはなぜなのか、お金のある人が軽減税率導入で高い食材を買った場合恩恵が大きくなることを考えても疑問に思います。

社会保険は日本の社会保障制度の一つで、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度である。民間企業が運営する生命保険や損害保険などの個人保険とは違い、一定の条件を満たす国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務がある。その制度によって受けられるお金を社会保険料という。日常生活の中で「社会保険」という言葉が使われる場合、会社で加入する健康保険と厚生年金のことを指すケースが多いように思われる。

実際には狭義での社会保険とは、「医療保険」、「年保険」、「介護保険」の3つのことを指

す。医療保険とは、ケガや病気、出産、死亡に対する保障制度で、こうした事柄が生じた時

にかかる費用の一部が負担されたり支給されたりするものである。会社勤めの人なら「健康保険」、自営業者・短時間労働者・無職の人などは「国民健康保険」に加入することになる。

年金保険は老後の生活、障害、死亡に対する保障制度で、積み立てた金額に応じて老後に年金が受け取れるほか、病気やケガで障害を負った場合に受け取れる障害年金や、加入者本人が死亡した時に遺族が年金を受け取れる遺族年金などがある。会社勤めの人なら「厚生年金保険」、自営業者・短時間労働者・無職の人などは「国民年金」に加入することになる。

介護保険とは高齢者や、老化で介護が必要な人に対する保障制度で、40 歳以上の人に加

入が義務付けられている。訪問介護や老人福祉施設の利用などの各種サービスを受けられ、保険料は、65 歳未満の人は健康保険や国民健康保険などの医療保険に含まれる形となっている。65 歳以上になると医療保険と切り離され、原則として年金から天引きされ、また社会保障制度も年々進歩しているため近代ではマイナンバーを利用した老後の社会保障を囲う制度として社会保障個人口座の開設案なども挙げられている。

ここまで持続可能な社会保障制度の政策に意図を感じ、将来私たちやさらにその子世代に負担をなるべくかけないように社会保障と税一体改革が行われているのだと考えることができました。中でもここ20年で社会保障費が倍増していること、高齢化に伴うさらなる増加を考えると税収を増やすことは必然的であると考えます。しかし、疑問に思う部分も多々あり、特に社会保障費の5、6割は税収で賄われているが、他は公費で賄われている点ですが、そもそも規模は社会保障費に比べると小さいが毎年のように決算期に税金の無駄使いが取り上げられる。マイナンバー制度の導入で脱税などの不正は減少すると見込まれるが2015年度には約1兆2000億円、2016年度には874億円までに抑えたが、ここに含まれない公共事業費としてのばらまきもあると考えられる。さらには国会議員の給料が高いと批判をする人々もいるが、むしろ私が求めているのはそれに見合うだけの働きをする人たちであればさらに給料をあげることにリスクは低く、国会での不必要な議論や税収、国債の浪費体質を改善することが先決課題だと考えます。

参考文献

・厚生労働省 社会保障・税一体改革

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/kaikaku.html

・経済学道場 IS-LM分析の基礎

http://keizaigakujp/macro/macro3/macro301b/

・経済学道場 IS-LM分析

http://keizaigaku.jp/macro/macro3/

・応能負担と応益負担の違いとは

http://www.cocoro-skip.com/sp/fukushi/10166.html

・厚生労働省 関連資料 6.社会保障制度

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002b1nq-att/2r9852000002bkz5.pdf

・累進課税強化で富の格差は解消できる?

http://m.huffingtonpost.jp/yukimi/progressive-taxation_b_6552294.html

・税金対策と節税対策ガイド

https://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_9.html

・所得税の累進課税強化では財源確保できない

http://toyokeizai.net/articles/amp/199295?page=2

・はじめての経済学

http://www3.u-toyama.ac.jp/kkarato/2015/economics/handout/Economics-2015-10-0623.pdf

・課税の費用

http://rdarc.itakura.toyo.ac.jp/webdav/hisamatsu/public/Microeconomics/8applications_taxation_j.ppt

・軽減税率 収入の少ない人への対策は?

https://www.google.co.jp/amp/amp.tokyonp.co.jp/article/economics/list/201710/CK2017101802000168.html

・今後の社会保障制度改革を考える-みずほ総合研究所

https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/pl130712.pdf

折笠智紀

社会保障と税の一体改革は不要と考える。

近年社会保障と税の一体改革が話題になっています。これは、社会保障制度を財政的にも仕組み的にも安定させることで、だれもが安心して利用できるようにするための改革です。消費税率の引上げによる増収分を全て社会保障に充て、お年寄りも、子どもも、現役世代も、将来世代も、みんなが安心して生活できる、活気ある社会の流れをつくっていきます。というものです。そしてこの改革の背景には、医療、介護、年金、子育てなどにかかる費用の負担をみんなで分かち合い、支え合う制度です。この制度の前提となる社会情勢は、現在の社会保障制度がつくられた1970年代と今日では、大きく変わってきています。ということが挙げられます。これは果たしてどうなのでしょうか。

社会保障と税の一体改革の必要は、わかります。それは、少子高齢化にともない、年金や医療、介護などの社会保障費用は急激に増加しており、現在では国・地方の財政の大きな部分を占めています。その一方で、経済の成熟化によってかつてのような、高い経済成長率が望めなくなったことから、税収は歳出に対して大幅に不足しており、現在では国の歳入の約3分の1を借金(国債の発行)に頼るという厳しい状況になっています。ということです。それでは今以上の財源をどこから捻出するのでしょうか?それは私たちが支払う消費税です。社会保障と税の一体改革においては、消費税率の引上げによる増収分を、すべて社会保障の財源に充てます。このようにして安定財源を確保することで、社会保障の充実・安定化と、将来世代への負担の先送りの軽減を同時に実現します。しかしこの制度、確かに高齢の方はいいでしょう。しかし、僕たち若い世代には大きな痛手になります。

今の世の中は、子どもも税金を払う時代です。僕自身、僕の弟も税金を払っています。その税金とは、消費税です。消費税(しょうひぜい, Consumption tax、VAT

(Value Added Tax) ) は、消費に対して課される租税[1]。1952年にフランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種であり[2]、財貨・サービスの取引により生ずる付加価値に着目して課税する仕組みである。消費した本人が直接的に納税する直接消費税と、徴収納付義務者が代わって納税する間接消費税に分類できる。前者の「直接消費税」にはゴルフ場利用税などが該当し、後者の「間接消費税」には酒税などが該当する。間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、個別消費税と一般消費税に分類できる[3]。この消費税普段から払っているものですが、これを社会保障に充てるというのは、必需品を買うときに必ず高齢者の面倒をみる、小さな子どもも高齢者の面倒をみる様なもので僕自身率直に反対です。ましてや、消費税を引き上げし社会保障に充てるというのも勿論反対です。

必需品、子どもたちには免税すべきだと考える。

上記に加え増税により、死荷重が増える可能性があります。社会保障とは、果たして社会的余剰が減ってしまうことよりも重要なのか。僕はそうではないと思います。以上の点から増税はすべきでないと考えます。

僕自身上記に直結するものして、クロヨンが挙げられる。クロヨンとは、給与所得者,事業所得者,農業所得者の3業種主間における所得税負担に関する格差をいう。給与所得者は,源泉徴収制度により所得をほぼ完全に捕捉されるが,申告の納税方法をとる事業所得者,農業所得者に関しては,税務当局が捕捉する所得に脱漏が生じ,その結果,3者の捕捉率がそれぞれ9割・6割・4割になっているという意味で用いられる。あるいはこの3者間の1人当たり納税額の比率を称していうこともある。またこの3者に占める納税者の割合を称してトーゴーサン

(10:5:3) と称する場合もある。クロヨンは,給与所得者を中心とした重税感と不公平感を象徴する言葉となっており,こうした不公平感の払拭は,税制改革の目的の一つとなった。しかし,この改革でも全面的な解決には程遠く,やはり納税者のモラル向上と税務当局による厳密な所得調査の実施が必要であろう。ここにある様に納税者のモラル。例えば、大企業の社長がタックスヘイブン、パナマやシンガポールで低い納税を納めていて、日本では納税していない。これはおかしな話で、小さな子どもたちが消費税として、しっかり納税しているにも関わらず、大企業の社長の様な大人が納税していない。ここに至る法律、法案が即急に必要だと考える。

僕自身、消費税の引き上げでなく、社会保険料の引き上げをすればどうかと考える。社会保険料は会社がその何割か負担になります。ここで会社に負担がかかるので、タックスヘイブンに税金を逃したとしても、多少なりとも国にお金が入って来るわけです。

実際に今の社会保障制度のおかしな部分が分かる指標として、IS-LM分析がある。IS–LM 分析(アイエスエルエムぶんせき)または

IS–LM モデル

(IS–LM model) とは、国民所得と利子率を用いて財市場と貨幣市場の同時均衡を分析することである。また、短期における価格硬直性を仮定している。この分析では、政府の財政政策や中央銀行の金融政策の効果を明らかにできる。ハンセン=ヒックスモデルとも呼ばれる。縦軸に利子率、横軸に国民所得をとり、財市場の均衡条件を表す

IS 曲線と貨幣市場の均衡条件を表す

LM 曲線を描くと、IS 曲線と LM 曲線の交点として財・貨幣同時均衡状態における国民所得と利子率が求められる。

IS 曲線の通らない点では財市場は不均衡状態にあり、IS

曲線の左側(下)の領域は財の超過需要、右側(上)の領域は財の超過供給状態にあること示す。LM

曲線の通らない点では貨幣市場は不均衡状態にあり、LM

曲線の左側(上)の領域は貨幣の超過供給、右側(下)の領域は貨幣の超過需要状態にあることを示す。IS–LM

とは、I:投資

(Investment)、S:貯蓄

(Saving)、L:流動性選好

(Liquidity Preference)、M:貨幣供給 (Money

Supply) のことで、IS

と LM はそれぞれ財市場と貨幣市場が均衡しているときに釣り合うもの同士を示している。日本におけるこの指標を見ても他国と比較して相違点が多々見えてくる。

他にも上記と同じような点で言える難点は、負担制度にある。応能負担から応益負担に変わったことです。応能負担とは、各自の能力に応じて負担すること。特に、医療・介護・福祉サービスで、所得に応じて対価や保険料を支払うこと。また、所得に応じて租税を負担すること。しかし現代では、この応能負担は実施されてなく、応益負担が実施するされている。応益負担とは、応能負担とは、真逆で、各自の能力に応じて負担すること。特に、医療・介護・福祉サービスで、所得に応じて対価や保険料を支払うこと。また、所得に応じて租税を負担すること。が実施されています。

従来の応能負担であれば、どのような介護サービスを受けたとしても、収入に応じた負担しか求められなかったため、所得が少ない世帯や重度の介護者がいる家庭でも安心して介護サービスを利用することが可能でした。しかし、応益負担に移行したことで所得が多い世帯では負担が減ったのに対し、所得が少ない世帯では介護サービスを受けることが負担になっています。結果としてサービスを受けることができない、受ける回数を減らさざるをえない、という状況が起きています。

しかし、これと反対に累進課税は、上記のデメリットを無効にしている。累進課税には大きく2つの方式がある。1.課税標準が一定額以上となった時、その全体に対してより高率の税率を適用する単純累進税率方式と、1.一定額以上になった場合にその超過金額に対してのみ、より高い税率を適用する超過累進税率方式がある。単純累進税率方式では税率が課税標準の変化に応じて非連続的・階段状に変化するため、課税標準が増えた以上に税金賦課額が増加することがあり得るが、超過累進税率の場合はそのようなことはない。

改革のもう一つである、社会保障個人口座。これは任意の個人年金口座と類似する点があるのかとも思うが、僕は反対である。社会保障はより良いものにしなくてはならく、しかし税金に頼ることもサービスの向上が急務だと考える。

今回このレポートを書いて、社会保障の良さを知るとともに、それにより負担が大きくなる若い世代のことを知りました。そしてそれが法とも関係している点を知りました。今までニュースで社会保障一体改革、消費税増税という言葉を耳にしても、他人事かのように聞いていたものが今や身近なものになってきている。しかし、今回キーワードのいくつかをネットで検索してみると、決していい内容ばかり書かれている訳でなく、全く内容が出てこないものもあった。そうなると、国民はまだ納得してなく、意味もまだ理解できていないことになります。僕も年金がもらえないとは聞いていましたが、社会保障まで関係してくるとは夢にも考えませんでした。少子高齢化の今、年金、社会保障ともに、我々若い世代には、戻ってくるものではなく、掛け捨てのようなものになってしまっているので、その点若い世代が声を出し、なんらかの対処をしていかねばと考えました。税金は国と国民の生活を豊かにする為に、しかし国を豊かにする為に国民が犠牲になる、不公正が生まれるのは違うと考えます。我々国民は税金も社会保険料も正しく払っています。日本をもっと良くする為にも我々国民一人の言葉は小さくとも、力を合わせれば大きな力になる。声をあげていかなくては。

参考文献

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/oyo/page17.htm

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/消費税

https://kotobank.jp/word/クロヨン-159686

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/IS-LM分析

https://kotobank.jp/word/応能負担-449242

https://kotobank.jp/word/応益負担-448740#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89

http://ipsjinzai.jp/column/care/負担増大?応能負担から応益負担への移行による/

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/累進課税

提出させていただきます。半年間ありがとうございました。

吉崎裕介

社会保障法Ⅱ

レポート

経済学部経済学科4年

14E109007

吉崎裕介

・社会保障と税について

結論、私は賛成だしこの先も続けていくべきだと思う。なぜなら生活必需品の消費税を引き上げることにより医療制度、低所得者問題、待機児童問題、年金問題など様々な問題が解消され国民が充実した生活ができるようになるからだ。政府の介入により税収も増え死荷重が増えた今。一見、消費税引き上げなどIS-LM分析で見ても、学生の私たちからしてみればメリットよりデメリットのほうが大きいように見えるが実際問題消費税引き上げにより生活が楽になる人もいるのが事実である。今回は今ある問題点を含めこの政策をまとめていきたいと思う。

・1 なぜ消費税なのか

今現在、少子高齢化により、現役世代が急なスピードで減っていく一方で、高齢者は増えている。社会保険料など、現役世代の負担が既に年々高まりつつある中で、社会保障財源のために所得税や法人税の引上げを行えば、一層現役世代に負担が集中することとなる。特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が、高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと考えられる。また、ここ10年くらいで見ると、所得税や法人税の税収は不景気のときに減少していますが、消費税は毎年10兆円程度の税収が続いており、税収が経済動向に左右されにくく安定した税と言える。こうしてみていくと所得税などを引き上げると累進課税問題にもつながる可能性もある。そこで政府はグラフ統計も含めここ10年であまり変動がない消費税に目を付けたと思う。また働く世代など特定の人に負担が集中することなく、国民全体から収集することで負担が平均的になり経済的にも中立であり借金がある日本には改善策というよりは得策である。私は消費者の一人なので税を上げることは少し不満という気持ちがありましたが、この政策のおかげで何万人という人が楽になり、より一層充実した暮らしができるのかと考えたら不満どころか少しうれしい気持ちになりました。そんな中、一体改革するにあたりどのような問題があるのでしょうか。

・2 医療制度について

現在の日本では、すべての国民が医療保険のお陰で必要な医療を受けることができる。しかし、この国民皆保険は今危機に直面しています。医療保険における収支のバランスがとれなくなり、多くの保険者の財政状況が悪化している。医療の「支出」とは医療にかかる費用、また医療の「収入」とは国民が納めている保険料と患者の窓口負担だ。現在はまだ、今までの貯蓄を切り崩すことで成り立っているが、今後も収入が減って支出が増えれば、いずれ制度が維持できなくなってしまう。「支出」が増えている、つまり医療費が増えている主な原因は2つある。

ひとつは高齢者人口の増加だ。医療費のうちの半分が65歳以上にかかっているというデータもある。

もうひとつは医療技術の高度化。技術が進歩し高度な医療が受けられるようになったことは、国民の健康を大きく支えているが、その分お金もかかる。例えば昔からあるX線撮影は1回1千円程度だが、最近はよく使われるMRIの撮影は1回で1万4千円といったように、医療行為の単価も上がっている。こういった現状を踏まえ、国は医療における支出を減らそうとしている。医療費は、主に設備や薬剤の費用と、医師や看護師などの人件費に分けられるが、医療が高度化する現在、設備や薬剤の費用を圧縮することはなかなかできない。こういった状況では、医師や看護師の人件費を減らさなければ、医療機関の経営が立ち行かなくなってしまう。その結果、医師や看護師が減った医療機関が倒産や勤務医の過剰労働を誘発するなどの問題が起こっている。つまり医療費の抑制は、医療提供体制の根幹を揺るがす事態につながってしまうのだ。それでは逆に、医療保険における「収入」を増やす方法としてはどのようなものがあるか。そのひとつが、高齢者の負担を増やすことだ。高齢者は自己負担が無料だった時代もあったが、現在は70歳以上の高齢者は1割を支払うことになっている。医療サービスは、助成を受ける人の年収によって自己負担金が設定されていた。つまり、年収金額に応じて、どんなに高額な医療やサービスを受けても、自分の払える範囲で応能負担しか請求されなかった。

これからは自分が受けたサービスの値段に応じ応益負担をし、その1割を必ず請求されることになる。医療費、施設利用費、車椅子や装具などの購入費など。装具は、子どもだと成長が早いので、ひんぱんに作り変える必要がでてくる。大人でも、筋力の衰えなどでサイズが合わなくなることがある。また、「誰でも食事はする」ということで、施設などでの食費は全額実費負担となった。

経済低成長と労働者人口の減少によって、保険料だけでなく安定的な税収入が得にくくなっていることもあり、制度自体の見直しも検討されている。しかしそうは言っても、今後も誰もが医療を受けられる世の中を維持するためには、何らかの形で国民が負担を分かち合い、この制度を支えていかなければならない。いっそすべて税金にしてしまおうという考え方もあるが、その場合はもちろん増税が必要になる。こういう中でわたしは時間の無い外来の中で、本当に処方薬のすべてが必要かどうかを見直すことは、患者のためだけでなく、適切な医療供給という意味でも重要だと思う。また社会保障個人口座もその一つである。皆が安心して医療を受けられる制度を維持していくためには、医師自身がプロフェッショナルとしての自覚を持って、国民が負担を分かち合いながらでも支えていきたいと思うような、お客さんの信頼できる医療を提供していくべきだと思う。

・3 低所得者問題

現在の日本で低所得者と呼ばれるような年収層の世帯は少ないように感じられます。しかし実際には年収100万円以下で生活をされている方もいる。収入の格差が広がっていると言われているが、一体どれくらいの割合で低所得者がいるのだろうか。

|

階層 |

所得者数 |

構成比 |

|

年収100万円以下 |

411.6万人 |

8.6% |

|

年収200万円以下 |

719.2万人 |

15.0% |

|

年収300万円以下 |

780.2万人 |

16.3% |

この図は調査全体の数値を引用した。このなかには独身もいれば、子どもがいる家族世帯もいるだろう。同じ調査によると給与所得者のうち、31.8%が配偶者控除または扶養控除の適用を受けています。単純な計算にはなるが、年収300万円以下総勢1,911万人のうち、31%592万人は配偶者や扶養家族がいる計算になる。こう見ていくと思った以上に年収100~300万の所得者が多いということが分かった。結論から言えば、低所得者ほどお金に対しての意識は低い。低所得だからこそ節約しなくてはと一般的には考えてしまうが、低所得だと生きるのに精一杯でそこまでの意識がまわらないというのが実情のようだ。また、低所得者は親や友人などまわりの人間も低所得者またはそれに近い場合が多い。そのため、お金の大切や使い方のコツを幼いころから学ばずにその場の判断だけで暮らしてしまったという結果でもある。どんどん低所得の負のループに入ってしまい、抜け出せなくなり、同じような価値観の方で集まってしまい、さらに深みにはまる。これこそ低所得者が陥ってしまっている現状だ。

それではどうしたら抜け出せるのか。それはわたしが思うにはまず低所得者のお金の使い方やお金に対する意識を変えたほうがいいと思う。なぜなら現状所得が少ないにもかかわらずギャンブルにはまる傾向がある。種類はさまざまで、パチンコ・パチスロの他、競馬や競輪など。一発逆転を狙いたがる傾向があるからだ。当たれば数万円という稼ぎが出る可能性もあるため、当たりを期待してギャンブルに通い、どんどん所持金を奪われ、という負のループに陥るってしまいやすいからだ。こうならないためにもいまからしっかり地盤を作り地道に稼いでいくのが一番の方法だと思う。また応能負担を強めることはある程度避けられないが、それは高齢者も含めての話である。高齢者層はとりわけ所得格差が大きく、平均的には現役世代よりも豊かであることを踏まえるべきである。応能負担の考え方を公正に導入するためにも、資産を含めて各人の負担能力を正確に把握できるような情報インフラが不可欠である。所得税問題では給与所得者、事業所得者、農業所得者の3種類における所得税負担も目にする。給与所得者は源泉徴収制度により所得をほぼ完全に捕捉されるが、申告の納税方法をとる事業所得者、農業所得者は税務当局が捕捉する脱漏が生じ三者の捕捉率がそれぞれ9割、6割、4割になっている。これをクロヨンという。この単語は重税感と不公平感を象徴する言葉であり税制改革の一つにもなった。この改革は今のところ、全面的解決には程遠く納税者のモラル向上と税務当局による所得調査も必要になると感じた。

・4待機児童問題

社会保障制度の一部で子育て支援がスタートした。制度の目的はその名の示す通り「子どもと子育てに関わる課題を解決する」こと。具体的には、認定こども園の増設、保育料の変更、保育必要度による区分の新設、小規模保育所の認可など多岐に渡る取組みが行われる。「待機児童の解消」や「少子化による幼稚園の経営悪化」などにスポットが当てられたこの制度は、0〜5歳児、中でも特に、今年入所や入園を控えた子供のいる家庭に大きく影響している。また待機児童解消できない問題と解決策をまとめたいと思う。

まず問題として雇用の不安定、賃金の低下、育児に対する風当たりの強さ、保育士不足などがあげられている。解決策として一つずつ述べていこう。

まず雇用の不安定だが結論、国が在宅勤務を推奨するべきだ。保育園を使わずに仕事ができるのであれば、それが最も理想だ。独立するとかではなく家で仕事ができる職種であれば、在宅でいいじゃないかってことだ。在宅勤務により家事など時間を有効的に活用できると思う。

続いて賃金の低下だが会社に早く来る人の評価をし、遅くまで頑張っている人を評価したくなるのは人間の性質かもしれないが、企業の評価制度を根本的に変えてないならば、これからは人を雇えないと思わせる位の強気をサラリーマンやOLが積極的に出すべきだと思う。結論、私は会社にいる時間で評価する制度を撤廃させるべきだと思う。

育児に対する風当たりの強さでは、国の基準を変え認可保育園を増やすべきだと思う。なぜなら設置するための現時点での基準が本当に適正ではないと思うからだ。実認可保育園・認可外保育園の両方を見て、「認可外でも問題なく運営できている。ここの保育所のレベルなら大丈夫だろう」って条件が絶対あると思うし思わせなければならない。

最後に保育士不足だがこれは保育士の給料や待遇を上げるべきだ。私の本音だが他人の子供の命を預かるなんてとても大変だし、その上、教育して生活させる仕事なのに給料が安いとは労働と給与が比例していない。まず保育所の値段を上げ、保育士の給与を上げ、そうすることにより保育士自身の意欲も上がり、保護者も安心して預けられる上に仕事に専念でき、給与も上がる。このようなループをまず作るべきである。

このように解決策を出したがこれが正しいとは言えないが、少しでも政府の方に気持ちだけでもいいので伝わってほしいと思う。

・5年金問題

最後にこの年金問題だが、この問題が一番テレビでよく見る。私たちの世代は年金がもらえなくなるとかそういうこともよく聞きます。それでは、実際どうなのか。問題点と解決策を含めまとめたいと思う。

私も前まで思っていたのだが支払っている年金保険料は自分のためではない、ということ。年金保険料は現在年金の支給を受けている高齢者世代のために支払っているのであり、将来の自分のために払っているわけではないのだ。

要するに年金制度とは、現在の若い世代が高齢者を扶養する世代間扶養である、ということ。いずれにしても、年金の保険料が高くなれば、保険料を納める若者世代に無理が行き、年金受給額が減れば、受給を受ける高齢者世代の生活水準が維持できなくなる。これが少子高齢化に伴い凄いスピードで進んでいるため、破たんする、ということになる。また日本では特殊な事情から、最終的には一人の若い世代が一人の高齢者を支える時代になるかもしれない。要するに若者世代の負担は欧米の2倍。こうみていくとだいぶ深刻な問題というのが分かるだろう。解決策を考え、思いついた答えは少しでも経済的に安定する方向にもっていき、今まで普通だと思っていた常識から離れ、1つの給料、会社依存の生き方から、別の新たな収入源を持つ生き方へ転換が必要だと思う。すこし感情論になったが気持ちを考えず目先の事だけ気にした結果が年金問題にもつながったと思う。

・最後に

最後に私が調べて思ったことはいま現在の日本の国民は自分の事にしか頭にないと思った。理論的というよりかは感情論になってしまうが、政府だけが国民を思いやるのではなく、国民が国民を思いあわなければならないともう。今の日本はそれほど深刻なのだ。だが国民の何割しか深刻という事実を知らない。それはこのような社会問題になって当たり前だと思う。政府も政策を考える前にもっと何か大事なものがあると思うし、大々的に演説をして国民に心で伝えていくべきだと思う。また私たちの世代が主にこのような問題に目をむかなければいけない。私はそのことを改めて気付かされた。これから先私たちにできることは少ないが逃げず向き合っていけば必ず問題は解消されると思うし、私たちだけではなく日本国内全員が気持ちでぶつかっていくべきだと思う。

・参考文献

1 https://www.mof.go.jp/faq/seimu/04.htm

2 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0103/h0306-1/h0306-1.html

3 https://minnkane.com/news/3053

4 https://shotakai.com/waiting-children/

5 http://tabibitojin.com/home_pension-6/

伊東俊典

『社会保障と税』

結論:我が国は世界に対して見栄を張っていると思う。なぜなら税金の使い道や、優先させるべきものが他にもあると思うから。

1.オリンピックと年金

なぜ見栄を張っていると感じたか。についてだが、その理由の一つとして東京オリンピックの開催があると私は考える。実際にオリンピックが開催されることによって日本の経済が潤うのは間違いではないが、その経済効果は長続きするとは思えない。言わば「プチバブル」のようなものだと思う。私は経済が潤えば国債も少なからず減っていくのではないかと考えるが、オリンピック開催によって既存の競技場を使わず新たに国債に国債を重ね競技場を建設しているのが現状である。日本は少子高齢化が社会問題になっており、これから先高齢者が増える一方で利用者が限られる競技場を建設するのは少し違うと私は考える。先に述べたように少子高齢化問題を抱え、年金を払う人の割合が減っていく。年金制度という社会保障の見直し、または廃止を視野に入れるべきではないだろうか。年金の中に厚生年金という社会保険料を支払って後に社会保障個人口座で受け取ることが出来るものが存在する。これに関して私は見直しや廃止は特に必要ないと考える。少子高齢化に伴い日本の人口は減る一方であるのは確かである。公共事業である道路の舗装工事をこのまま進めてもいずれ利用者が減るだけである。見栄を張るという部分から少し話はそれたが公共事業を進め2020年の東京オリンピックに向けて訪れる外国人、いわば世界に見栄を張ってよく見られたいのではないかと思ってしまい、見栄を張るにせよ、よく見られるにせよいずれも他に別の見せ方があるのではないかと私は考える。

2.世界と日本の社会保障

見栄を張っていると言いう点から少し遠くなるが社会保障という点で私は「奨学金」と「障がい者手当」について着目した。まず、奨学金についてだが、現在の日本では奨学金は貸付型と呼ばれる制度を取っている。その名の通り学生に奨学金を貸し与え、社会に出た時に返済する。というシステムである。このシステムは給与所得者の世帯と自営業者の世帯の基準を同じにして考えると自営業者の方が圧倒的不利だと感じる人が多いだろう。これは、クロヨンと呼ばれる不公平感の事である。しかし、自営業は「節税」や「租税回避」など、合法か違法かは別として何らかの行為を自己申告して所得を圧縮することが出来てしまうのに対し、給与所得者にはそのような手続きは存在しない。更にそのことを踏まえ改めて全く同金額の基準にしてしまうと給与所得者の方が圧倒的不利になる。不公平感からくるもので白黒はっきりさせるのは難しい。話を戻し奨学金の話をする。世界から見た日本の奨学金事情は最底辺に位置すると言っても過言ではない。なぜなら世界基準の奨学金とは「返済不要であり給付されるもの」の事を指す。すなわち日本は国家による高等教育(大学教育)への支援が極めて貧弱で、学費は各家庭への負担が大きいということになる。この現状では本当に学びたいと思っている貧しい学生がきちんと学べず最終学歴を求めているだけの経済にある程度余裕があり勉学に無頓着な学生より学べず諦め結果的に、我が国の学力を低下させているのではないだろうか(あくまで私個人の偏見と意見である。)